Comment inscrire une recherche (action) participative respectueuse des principes FAIR ?

Aperçu des sections

-

-

La Recherche-Action Participative (R(A)P) représente une méthodologie riche et pertinente permettant d'impliquer activement les participants dans l'ensemble du processus de recherche. Cependant, malgré les avantages indéniables de cette approche, elle soulève de nombreuses questions, en ce qui concerne la collecte, l'archivage et le stockage des données. Cette approche engendre aussi des enjeux juridiques et éthiques spécifiques.

Cette dernière section aborde en trois points les enjeux juridiques et éthiques associés à la recherche participative, en particulier lorsqu'elle implique des données personnelles. Nous résumerons les principales considérations juridiques et éthiques à l’aide d'un travail précédent réalisé sur la plateforme DoRANum, ainsi qu'avec des principes de la Commission européenne. Ensuite, nous rappellerons le cadre juridique entourant la protection des données personnelles, en mettant l'accent sur la différence entre le consentement et la qualité du consentement. Enfin, nous proposerons d'explorer des aspects spécifiques de l'approche participative, tels que l’implication des enfants ou des jeunes, les personnes en contexte de migration ou les peuples autochtones. Nous tenterons de mettre en lumière les principaux défis et les meilleures pratiques à adopter dans le contexte de la R(A)P. Ce dernier sous-point vise à fournir des pratiques qui pourraient être adaptées à d'autres contextes.

Enfin nous vous invitons à prendre attache avec vos services juridiques et à soumettre votre projet au comité éthique.

3.1 Grandes lignes sur les aspects juridiques et éthiques

Les travaux de recherche nécessitent une compréhension approfondie des implications juridiques et éthiques. Il est crucial de distinguer le cadre juridique, qui s'appuie sur le droit positif, du cadre éthique, qui vise à s'assurer que ce qui peut être fait, est fait de la manière la plus respectueuse et responsable possible. Ces éléments sont illustrés dans l'animation qui suit et seront complétés par des ressources spécifiques provenant de différentes institutions reconnues.

Pour souligner l'importance de l'éthique, le COMETS (Comité d'éthique du CNRS) propose diverses ressources. De plus, un MOOC est disponible pour ceux souhaitant une exploration détaillée : MOOC sur l'éthique de la recherche.

La Commission européenne met en lumière cinq éléments qui pourraient compromettre les principes éthiques. Ces éléments sont détaillés dans le document Ethics and data protection publié en 2021.

Cliquez sur les croix pour développer les textes.

Source : inspiré et traduit de European Commission (2021). Ethics and data protection: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/ethics-and-data-protection_he_en.pdf -

3.2 Le cadre juridique autour de la protection des données

La CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés) indique que tout travail de recherche utilisant des données personnelles, sauf dans le domaine de la santé, doit se conformer au RGPD (Règlement général sur la protection des données) européen. Cette obligation découle du droit à la protection des données, qui est un pilier de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne. Elle garantit aux individus le droit à la vie privée ainsi que le contrôle des données les concernant.

Le RGPD propose une protection renforcée des données, surtout lorsqu'il s'agit de groupes sensibles comme les enfants, les migrants ou les peuples autochtones. Au-delà de ces éléments qui seront abordé peu après, nous avons voulu insister sur la différence entre le consentement et la qualité du consentement.

- Le consentement : un enjeu crucial entre éthique et juridique

Lorsque les enjeux éthiques rencontrent les défis juridiques, l'obtention d'un consentement éclairé et de qualité est essentiel. Cela est particulièrement vrai pour la Recherche-Action Participative qui, par sa nature même, peut parfois rendre ambiguës les frontières du consentement. Pour être valide, un consentement doit être :

- Libre : la personne n'a subi aucune pression pour donner son accord.

- Spécifique : le consentement est donné pour un objectif précis (par exemple, la recherche).

- Éclairé : toutes les informations nécessaires ont été fournies à la personne concernée.

- Univoque : le consentement est donné clairement, souvent à travers un acte formel, comme un formulaire signé.

- La qualité du consentement

La qualité du consentement fait référence à la profondeur, à la clarté et à la robustesse du processus de consentement. Elle se concentre sur la manière dont le consentement est obtenu plutôt que sur le fait qu'il a été donné. Caractéristiques d'un consentement de qualité :

- Compréhension : la personne doit comprendre pleinement les implications, les risques et les avantages de ce pour quoi elle donne son consentement.

- Absence de coercition : le consentement doit être donné en l'absence de toute forme de pression ou de coercition, qu'elle soit explicite ou implicite.

- Échange bidirectionnel : il doit y avoir une opportunité pour la personne de poser des questions et d'obtenir des réponses satisfaisantes avant de donner son consentement.

- Adaptabilité : le processus de consentement doit tenir compte des besoins individuels et des contextes culturels, sociaux ou linguistiques.

La différence entre le consentement et la qualité du consentement réside dans les aspects suivants :

- Consentement : il s'agit de l'acte par lequel une personne donne son accord ou son autorisation pour participer à une activité, un projet ou une recherche. C'est un aspect formel qui indique que la personne est d'accord pour être impliquée.

- Qualité du consentement : cela va au-delà de la simple acceptation formelle. La qualité du consentement se réfère à la compréhension complète et informée de la personne concernant les implications, les risques, les avantages et les conséquences de son consentement. Il s'agit de s'assurer que la personne consentante est bien informée et qu'elle a la capacité de prendre une décision éclairée.

En résumé, le consentement signifie donner son accord, tandis que la qualité du consentement exige une compréhension approfondie et éclairée de ce à quoi on consent. La qualité du consentement garantit que la personne consentante est pleinement consciente de ce qu'elle accepte, ce qui est particulièrement important dans le contexte de la recherche et de la protection des données personnelles. La qualité du consentement assure donc que le consentement donné est non seulement valide, mais également robuste et éthique.

-

3.3 Considérations spécifiques si la R(A)P implique

- Des enfants et des jeunes

Historiquement, l'inclusion des enfants comme acteurs actifs dans la recherche remonte aux années 1970-1980. Mais c'est dans les années 1990, particulièrement avec les "Childhood Studies", que leur rôle a vraiment été mis en avant, en les présentant comme co-créateurs de connaissances plutôt que de simples sujets.

Des organismes tels que l'UNICEF ont également apporté leur contribution, fournissant des directives pour les recherches avec des enfants. Ils insistent sur l'importance d'une approche éthique, en notant par exemple comment le consentement a été obtenu.

De plus, il y a eu une augmentation notable des recherches impliquant des enfants dans des domaines tels que l'éducation, la santé et le droit. L'article 12 de la Convention des droits de l'enfant (CDE) de 1989 renforce cette tendance, considérant les enfants non pas simplement comme de simples sujets, mais comme des acteurs actifs et constructifs.

Quand il s'agit de rechercher avec des enfants, plusieurs questions cruciales surgissent. Il est vital de s'assurer que les enfants comprennent pleinement ce qu'implique leur participation et comment leurs données seront utilisées. Les législations varient, mais souvent, le consentement d'un parent ou d'un tuteur légal est nécessaire. Cependant, si un enfant est suffisamment mature pour donner son assentiment, il doit également être consulté.

Concernant les données personnelles, la règlementation européenne, le RGPD, permet aux pays de fixer un âge entre 13 et 16 ans où le consentement parental est nécessaire. En France, par exemple, cet âge est de 15 ans. Les enfants de cet âge et plus peuvent consentir eux-mêmes au traitement de leurs données.

En résumé, quand il s'agit de rechercher avec des enfants, il est crucial d'adopter une approche centrée sur l'enfant, en reconnaissant leur autonomie tout en garantissant leur sécurité. Des ressources, comme celles fournies par l'UNICEF, peuvent servir de guides précieux dans ce domaine.

-

- Des personnes en contexte de migration et d'asile

La protection des données personnelles des migrants est un enjeu crucial, d'autant plus dans le contexte actuel de mobilité humaine. Des organismes internationaux ont élaboré des directives pour garantir la sécurité et le respect de ces données, qui peuvent également s'appliquer à la recherche.

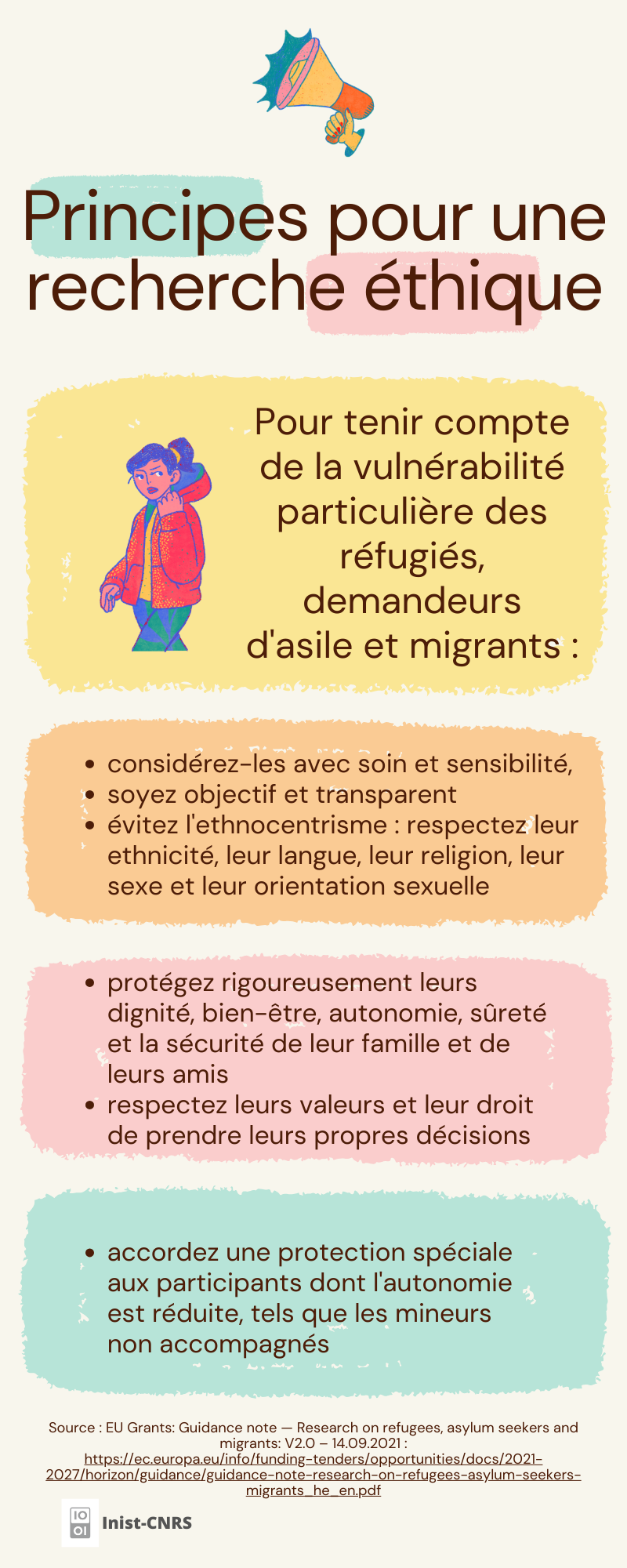

L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) a publié un "Manuel de protection des données" en 2010, abordant des thèmes comme la sécurité des informations et le consentement des personnes concernées. Par ailleurs, leur portail dédié détaille les règles de protection des données pour les migrants selon les régions du monde. Une recommandation notable est la nécessité de transférer des données à des tiers uniquement dans des conditions bien définies, tout en assurant une sécurité optimale. La Commission européenne, quant à elle, a publié des directives spécifiques à la recherche concernant les réfugiés, les demandeurs d'asile et les migrants. Parmi les ressources proposées, deux outils se démarquent : l'un évalue en 6 points l'éthique d'une recherche, tandis que le second détaille les critères d'une recherche éthiquement solide.

Le second outil édité par la Commission européenne définit quels sont les principes pour une recherche éthique :

Source : EU Grants: Guidance note — Research on refugees, asylum seekers and migrants: V2.0 – 14.09.2021 :

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/guidance-note-research-on-refugees-asylum-seekers-migrants_he_en.pdfEn complément, le projet “COST Action 1611” propose un accès centralisé aux métadonnées liées à la migration et aux minorités ethniques. Ce service en ligne, gratuit, suit les principes FAIR, assurant l'accessibilité et la qualité des données. Pour une illustration pratique, une vidéo est disponible :

Ami Saji, Laura Morales et Andrea Greco. (2022, 24 mars). Matériel de formation SSHOC Vidéo 2. Comment exploiter le Registre d'enquête sur les minorités ethniques et migrantes en tant qu'utilisateur académique et non académique. Vidéo de formation en anglais, français et espagnol. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.6382437En conclusion, la recherche liée à la migration nécessite une vigilance accrue concernant la protection des données. Les ressources susmentionnées offrent des pistes précieuses pour assurer une démarche respectueuse et éthique.

-

- Des peuples autochtones

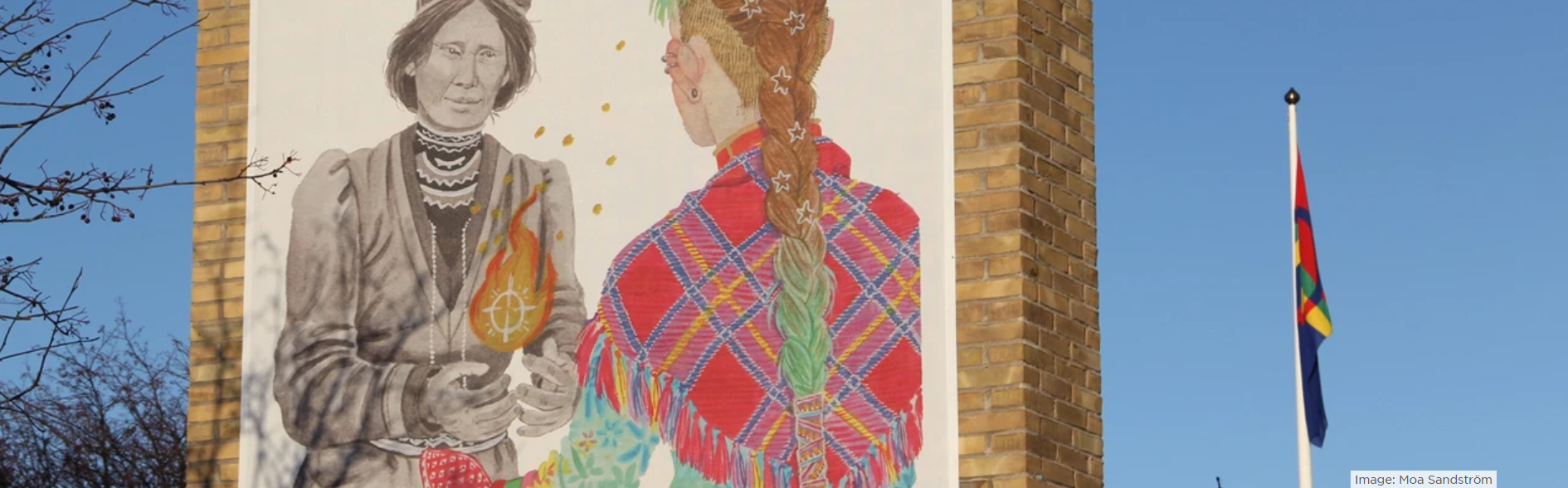

Nous évoquions les principes CARE en seconde partie, il est donc indispensable d’évoquer les considérations spécifiques des peuples autochtones. Les "données autochtones" ne se réduisent pas à celles collectées par les chercheurs, mais englobent également les informations personnelles et culturelles contrôlées par ces communautés. Les enjeux autour de ces données sont cruciaux, comme le montre l'article de Coppélie Cocq de l'Université de Umeå, qui aborde la complexité de la science ouverte en relation avec les Samis, un peuple autochtone présent au nord de la Suède, Finlande, Russie, et Norvège.

Selon Cocq (2023), les normes de gestion des données et de la science ouverte se heurtent à la souveraineté des données dans les contextes indigènes. Depuis les années 1970, les dynamiques de pouvoir et les rôles du chercheur ont évolué, plaçant la propriété et le contrôle des données au cœur du débat. Les principes FAIR, bien qu'offrant une plus grande transparence et inclusion, peuvent être sources d'inquiétude pour les communautés autochtones, notamment en ce qui concerne le partage de leurs connaissances traditionnelles.

En 2021, le réseau GIDA-Sápmi a été instauré pour adapter les principes CARE au contexte sami, afin de renforcer la gouvernance des données de cette communauté. Parallèlement, les chercheurs autochtones ont élaboré des principes - les “4 R” (Reciprocity, Respect, Responsibility et Relevance) - pour guider la recherche, en mettant l'accent sur la réciprocité, le respect, la responsabilité et la pertinence des projets.

L'étude de Cocq souligne l'importance de la confiance et du respect dans la recherche, surtout dans un contexte marqué par l'histoire coloniale. Les identités autochtones sont profondément ancrées dans la géographie, la langue, les liens familiaux et la généalogie. La manière dont les données sont conservées, que ce soit par les musées ou numériquement, peut perpétuer des visions biaisées de leurs identités et pratiques culturelles. Les principes CARE, en se concentrant sur les bénéfices collectifs et l'autorité de contrôle, cherchent à recentrer les institutions de recherche autour des communautés. En matière de consentement, il convient de prendre en compte à la fois l'individu et la communauté dans le contexte sami.

Pour approfondir cette réflexion, nous vous recommandons la lecture de l'article "Care: Indigenous rights and open data".

Umeå University (Sweden): https://www.umu.se/en/feature/care-indigenous-rights-and-open-data/

Cette troisième partie montre quelques dilemmes éthiques et juridiques des études collaboratives, bien que semblables à ceux des recherches conventionnelles, exigent une attention renforcée. Les principes éthiques et juridiques sont d'une importance cruciale : ils déterminent le degré de liberté du chercheur pour publier et diffuser ses données et résultats. Si, d'un côté, les données de recherche générées restent souvent la propriété des institutions, de l'autre, les publications sont protégées par le droit d'auteur. La législation, bien que générale, est évolutive. Ces nuances doivent être clairement énoncées dans des documents comme les accords de consortium ou les plans de gestion des données. D'ailleurs, les modalités d'accès aux données peuvent fluctuer au fil du projet, ce qui est crucial pour des bailleurs de fonds tels que l'ANR ou Horizon Europe. Ainsi, une anticipation de ces aspects est primordiale dès le lancement du projet.

Il est également capital de souligner la nécessité de précautions accrues dans les recherches touchant des groupes reconnus comme vulnérables légalement. Nous avons mis l'accent sur trois groupes spécifiques : les enfants et les jeunes, les migrants et les peuples autochtones. Notre objectif était d'illustrer que, dans ces contextes, la convergence de la loi et de l'éthique peut complexifier la recherche. Une collaboration et un partage des enjeux et des solutions peuvent souvent éclairer et faciliter le parcours du chercheur.

-