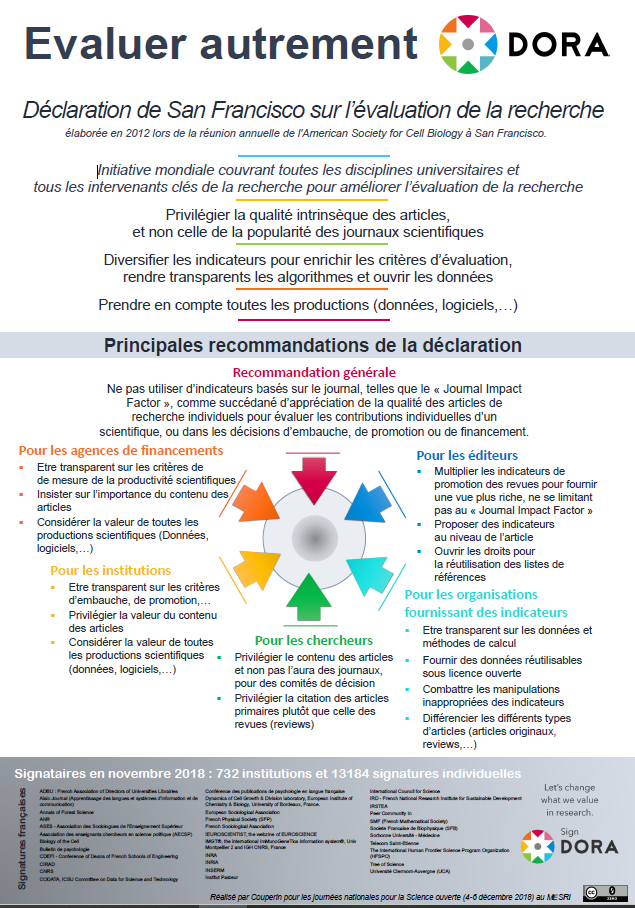

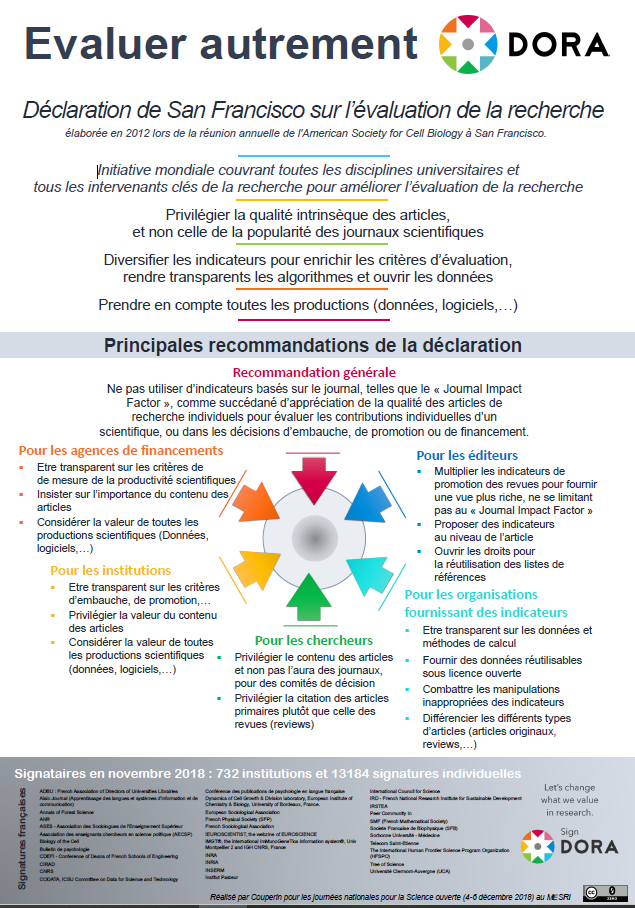

La Déclaration de San Francisco sur l’évaluation de la recherche (San

Francisco Declaration on Research Assessment, DORA, 2012) et le Manifeste de Leiden (2015) visent à améliorer les pratiques d’évaluation des activités de recherche, alertant notamment sur le mauvais usage de certains indicateurs bibliométriques.

Afin de répondre à la question de l'amélioration des méthodes d’évaluation des résultats de la recherche scientifique par les agences de financement, les établissements d’enseignement et de recherche, un groupe de rédacteurs en chef et d’éditeurs de revues

savantes s’est réuni à San Francisco en Californie le 16 décembre 2012, dans le cadre du congrès annuel de l’American Society for Cell Biology (ASCB). Ce groupe a élaboré un ensemble de recommandations, désormais appelé « Déclaration de San Francisco sur l’évaluation de la

recherche ».

Ces recommandations s’articulent autour d’un certain nombre de sujets :

- la nécessité de mettre un terme à l’utilisation d’indicateurs basés sur les revues, comme les facteurs d’impact, dans le financement, les nominations et les promotions ;

- celle d’évaluer la recherche sur sa valeur intrinsèque plutôt qu’en fonction de la revue où elle est publiée ;

- celle encore d’exploiter au mieux les possibilités offertes par la publication en ligne (comme la levée de restrictions inutiles sur le nombre de mots, de figures et de références dans les articles et l’exploration de nouveaux indicateurs d’importance

et d’impact).

- En février 2024, 21 480 personnes et 3 095 organisations dans 165 pays ont signé DORA.

-

En France, 1352 personnes et 88 organisations ont signé cette déclaration.

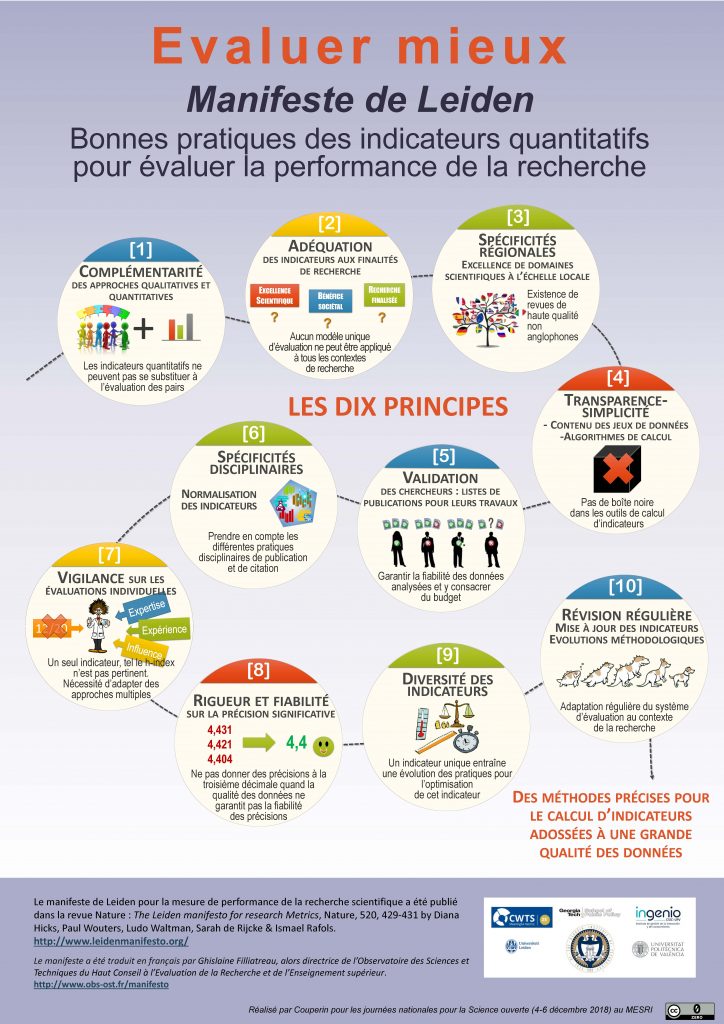

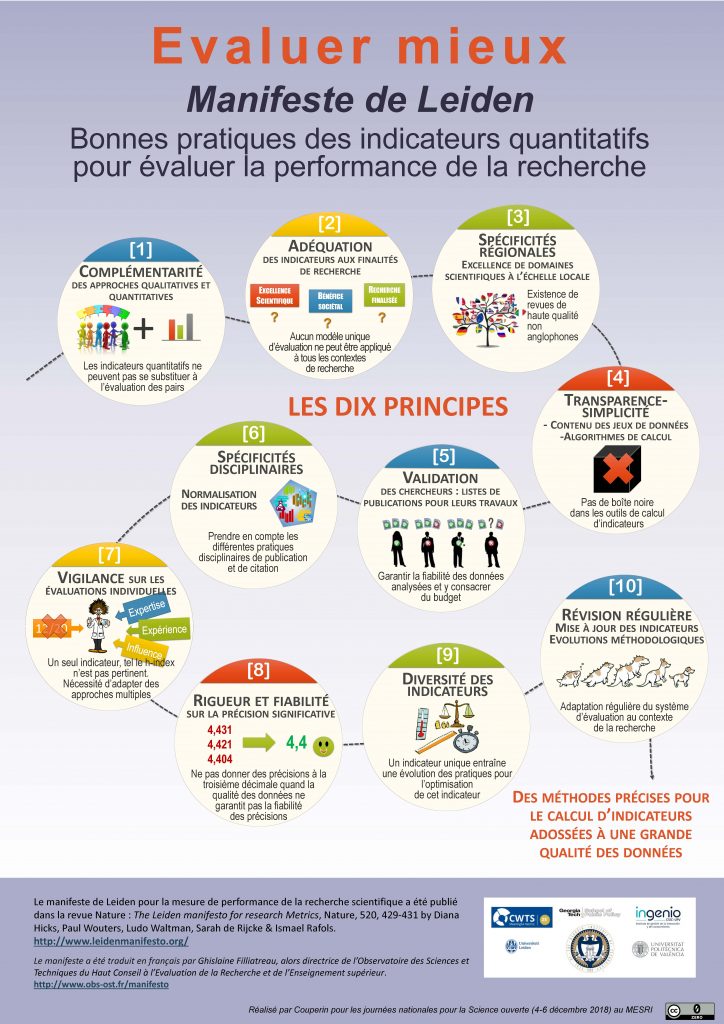

Le Manifeste de Leiden pour une meilleure utilisation des indicateurs d'évaluation de la recherche est une liste de «dix principes pour guider l'évaluation de la recherche», publiée sous forme de commentaire dans le volume 520, numéro 7548 de Nature ,

le 22 avril 2015.

Annoncée le 20 juillet 2022, la version finale de l’accord pour la réforme de l’évaluation de la recherche a été présentée lors d’une assemblée des différentes parties prenantes regroupant plus de 350 organisations de plus de 40 pays parmi lesquelles se trouvent de nombreux établissements français. L’accord est le résultat d’un travail de co-rédaction mené par l’European University Association, Science Europe

et la Commission européenne.