1. Qu'est-ce qu'une donnée géospatiale ?

Résumé de section

-

Temps de lecture : 7min

-

Nicolas Roelandt, Marion Maisonobe. Callisto. (2024, 6 mars). Qu'est-ce qu'une donnée géospatiale ?. [Vidéo]. Canal-U. https://doi.org/10.60527/jrfd-bg90. (Consultée le 18 mars 2024)

-

Une donnée géospatiale est une information qu'il est possible de situer à la surface du globe terrestre.

On retrouvera indifféremment tous ces termes dans la littérature :

- données localisées ou géolocalisées

- données géographiques

- données spatiales ou géospatiales

NASA/EPIC, edit by Tdadamemd, Public domain, via Wikimedia Commons

NASA/EPIC, edit by Tdadamemd, Public domain, via Wikimedia CommonsNéanmoins, les spécialistes ont plutôt tendance à utiliser les termes "données géolocalisées" et "données géospatiales".

Désignation :

- Géo : la Terre

- Locus : le lieu

- Espace : étendue indéfinie

-

Comment définit-on une localisation ?

Il y a plusieurs façons de définir une localisation :

Maschen, CC0, via Wikimedia CommonsEn coordonnées sur la sphère

Il est possible de déterminer la position d'un objet par la localisation avec des coordonnées u et v sur la sphère, contenue dans un repère XYZ.

C'est ce système qui est utilisé pour la navigation maritime ou aérienne, avec des angles formés entre la position de l'objet considéré, le centre de gravité de la terre et l'Équateur ou le méridien de Greenwich. Cette méthode a été démocratisée par le GPS qui équipe à présent nos voitures et nos téléphones portables.

Maschen, CC0, via Wikimedia CommonsEn coordonnées sur le plan

Il est aussi possible de déterminer la position d'un objet sur le plan, dans le cas de la lecture d'une carte routière ou topographique, avec des coordonnées en XY, et parfois l'altimétrie Z.

-

Steve Stuck, Public domain, via Wikimedia Commons

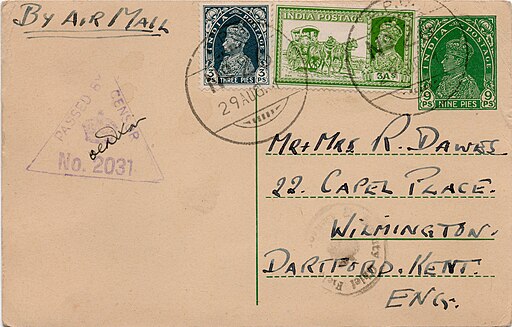

Steve Stuck, Public domain, via Wikimedia CommonsAvec une adresse postale

Il est possible de géolocaliser certains éléments tels que des personnes ou des bâtiments par exemple à l'aide d'une adresse postale.

L'adresse postale est couramment utilisée par le grand public mais présente des inconvénients qui rendent parfois complexe sa conversion en coordonnées géographiques (procédé appelé géocodage, voir ci-dessous).

Emily Brouwer (Mount Rainier National Park), CC-BY-2.0 via Wikimedia Commons

Emily Brouwer (Mount Rainier National Park), CC-BY-2.0 via Wikimedia CommonsPar rapport à un point connu

Lors d'une fouille archéologique par exemple, un quadrillage est réalisé sur tout le chantier. La position de chaque maille est relevée et en mesurant les distances séparant l'objet du quadrillage, il est possible de le repérer sur la grille.

Les mesures seront alors faites en système local, ce dernier pourra être raccordé à un système de coordonnées ultérieurement à l'aide de points connus en coordonnées.

-

Informations géographiques

Ces informations relevées sont "analogiques", c’est-à-dire qu'elles sont réelles mais nécessitent deux points d’attention pour les exploiter : les métadonnées et la modélisation.

Les métadonnées

Par exemple, dans le cas d'une fouille archéologique, les archéologues relèvent différentes métadonnées telles que :

- le contexte des fouilles,

- les méthodes utilisées pour relever les données,

- la localisation,

- le type d'information.

Toutes ces informations sont des métadonnées. La localisation (les coordonnées) est une métadonnée.

Les données seules ont peu de sens ! Sans les métadonnées, les données n'auront que peu de valeur car elles sont difficilement exploitables.

La modélisation

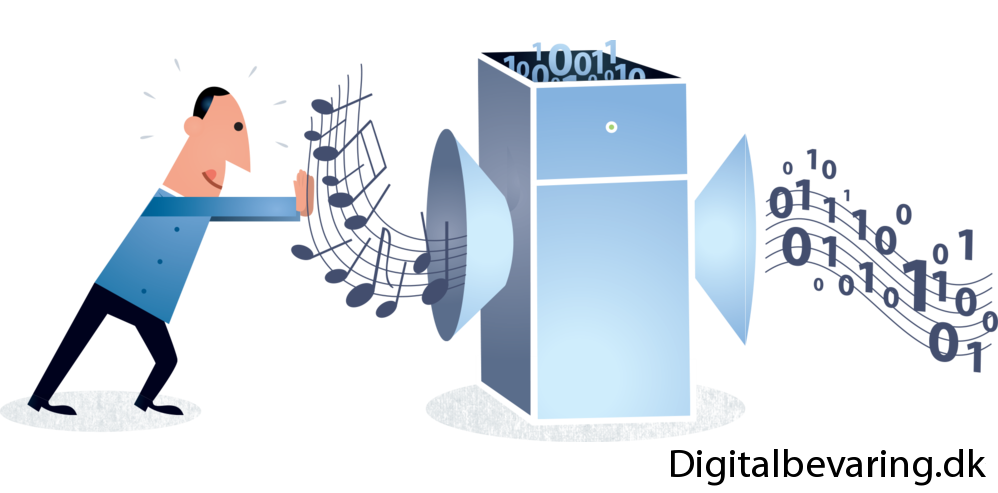

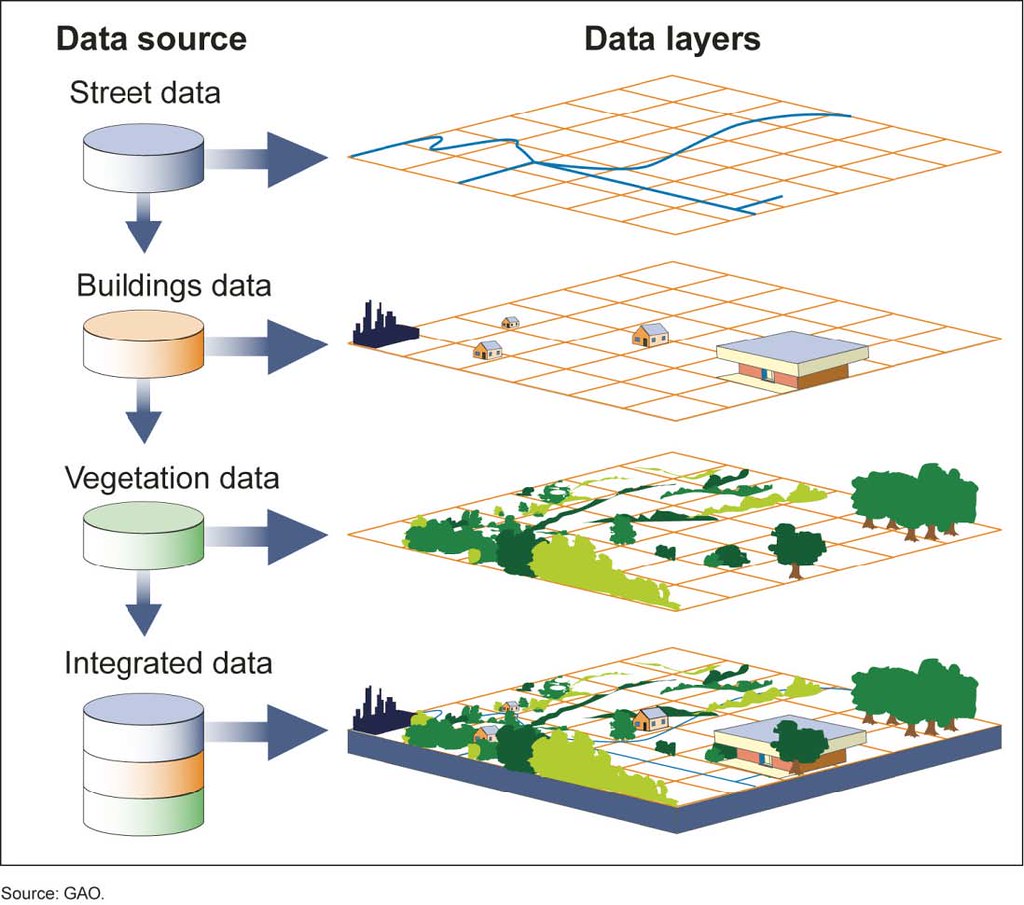

Pour pouvoir utiliser toutes ces données et métadonnées dans un système d'information géographique (SIG), il est nécessaire de les numériser, puisque les systèmes d'information sont des systèmes numériques.

Cette étape de modélisation est importante car elle permet :

- de simplifier l'information,

- de la quantifier (c'est-à-dire de la faire rentrer dans des échelles de valeurs qui permettent la comparaison entre plusieurs relevés),

- de faire des regroupements thématiques (ce qui nous permettra peut-être de constituer des couches contenant des objets similaires),

- et de faire correspondre cette information à un modèle de données standardisé qui permettra ultérieurement la lecture et les échanges de données.

Jørgen Stamp, CC BY 2.5 DK, via Wikimedia Commons

Jørgen Stamp, CC BY 2.5 DK, via Wikimedia Commons -

Comment peut-on localiser une information géographique ?

Par géocodage

En relevant une adresse : cette information sera géocodée par la suite, c’est-à-dire convertie en coordonnées géographiques. Par exemple, en France, le site adresses.data.gouv.fr permet de passer d'une adresse à des coordonnées géographiques.

ex. Pyramide du Louvre / adresse.data.gouv.fr]

ex. Pyramide du Louvre / adresse.data.gouv.fr]Par jointure

Il est aussi possible de faire une jointure entre entités géographiques qui partagent une nomenclature commune. Par exemple, si le travail se fait à l'échelle de la commune et que les données sont liées aux codes Insee des communes étudiées, il est possible de joindre les données relevées sous forme de table avec les données géographiques de ces communes, tel que les contours communaux ou la position des chef-lieux.

Nicolas Roelandt, Univ. Eiffel. Domaine public

Nicolas Roelandt, Univ. Eiffel. Domaine public -

Deux types d'information géographique

L’information géographique peut être de deux types :

Information discrète

Ce sont des phénomènes que l'on peut qualifier de "finis". Par exemple sur l'image en bas, les bâtiments ont un contour bien précis.

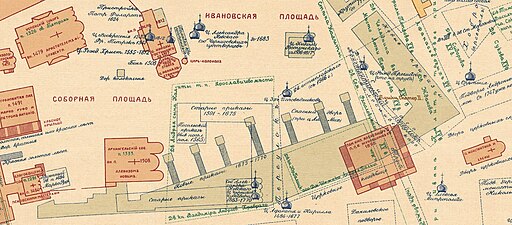

Bartenev, Public domain, via Wikimedia Commons

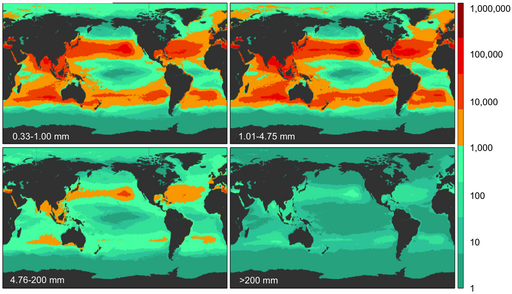

Bartenev, Public domain, via Wikimedia CommonsInformation continue

Ce sont des phénomènes dont le début ou la fin ne pourront pas être délimitées précisément. C'est le cas par exemple pour les mesures physiques comme la température ou les quantités de polluants atmosphériques, comme le montre la figure ci-dessous.

Comment mesurer ces phénomènes ?

Ils peuvent être mesurés :

- soit de manière physique (de manière directe avec un capteur sur place ou de manière indirecte à l’aide d’un satellite).

- soit par le biais d'un inventaire : en se déplaçant sur le site étudié et en réalisant un inventaire botanique ou faunistique.

- soit encore, par le biais de réponses à des questionnaires.

-

Les deux modèles les plus courants

Pour être exploitable dans un SIG, l'information spatiale doit correspondre à des modèles de données propres au domaine.

Les deux modèles les plus courants, et les plus fréquemment utilisés, sont :

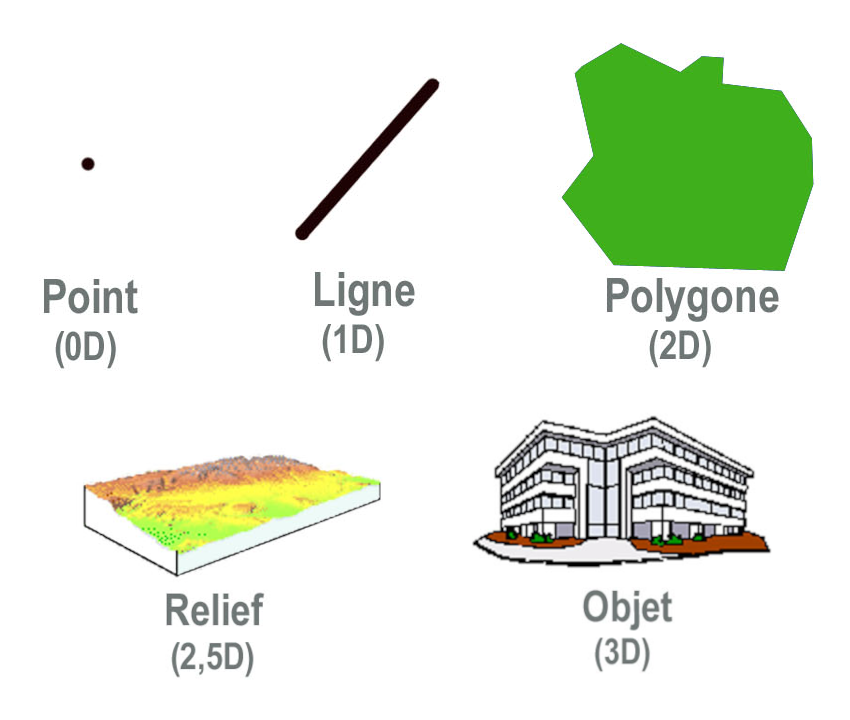

Les données vectorielles

Les données vectorielles sont ici illustrées par les points, lignes et polygones.

F Lamiot d'après [1] (GNUFDL), CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

F Lamiot d'après [1] (GNUFDL), CC BY-SA 3.0, via Wikimedia CommonsLes données raster

Les données raster sont proches des photographies numériques où chaque pixel de l'image porte une information.

D'autres modèles de données existent mais sont d'usage moins courant tels que les modèles topologiques ou les réseaux ou graphes.

-

-