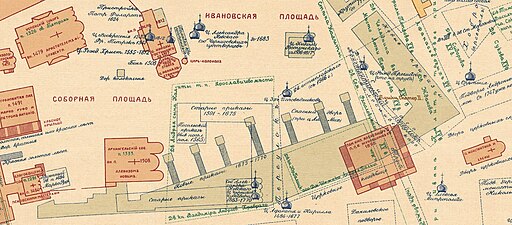

Comprendre les données géographiques

Résumé de section

-

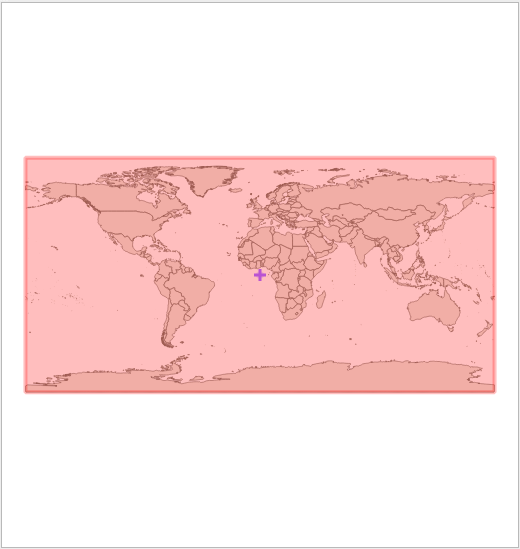

L'utilisation des données géospatiales connaît actuellement une croissance considérable. Elle joue un rôle de plus en plus important dans les domaines comme les services publics, l'environnement, l'urbanisme, la recherche, la gestion des ressources naturelles, la santé, l'administration des biens foncier, les réseaux de transport et d'énergie, etc.

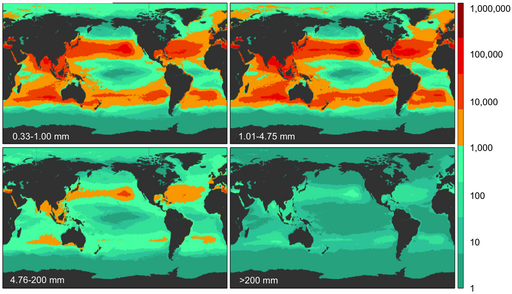

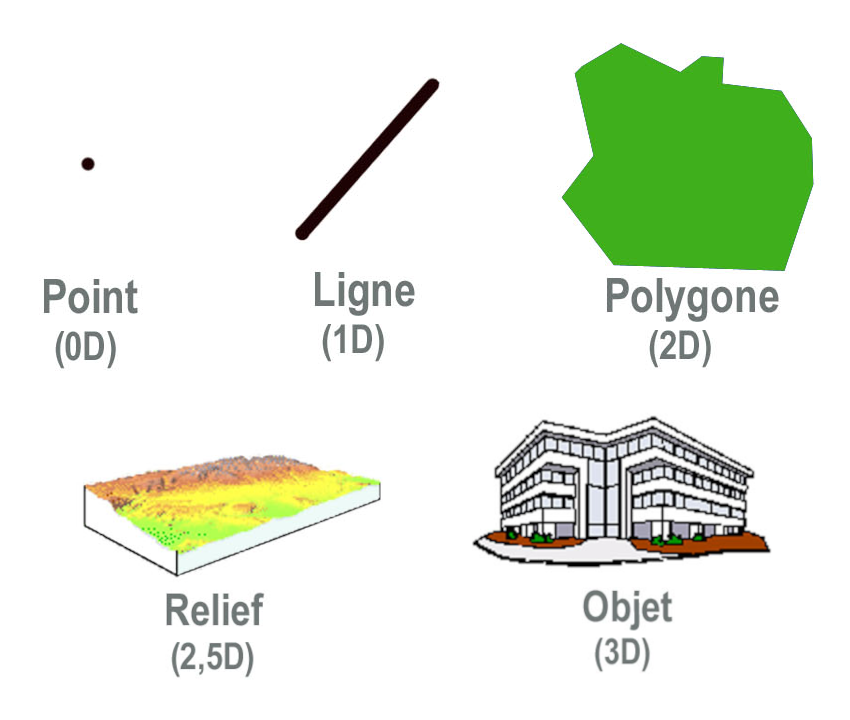

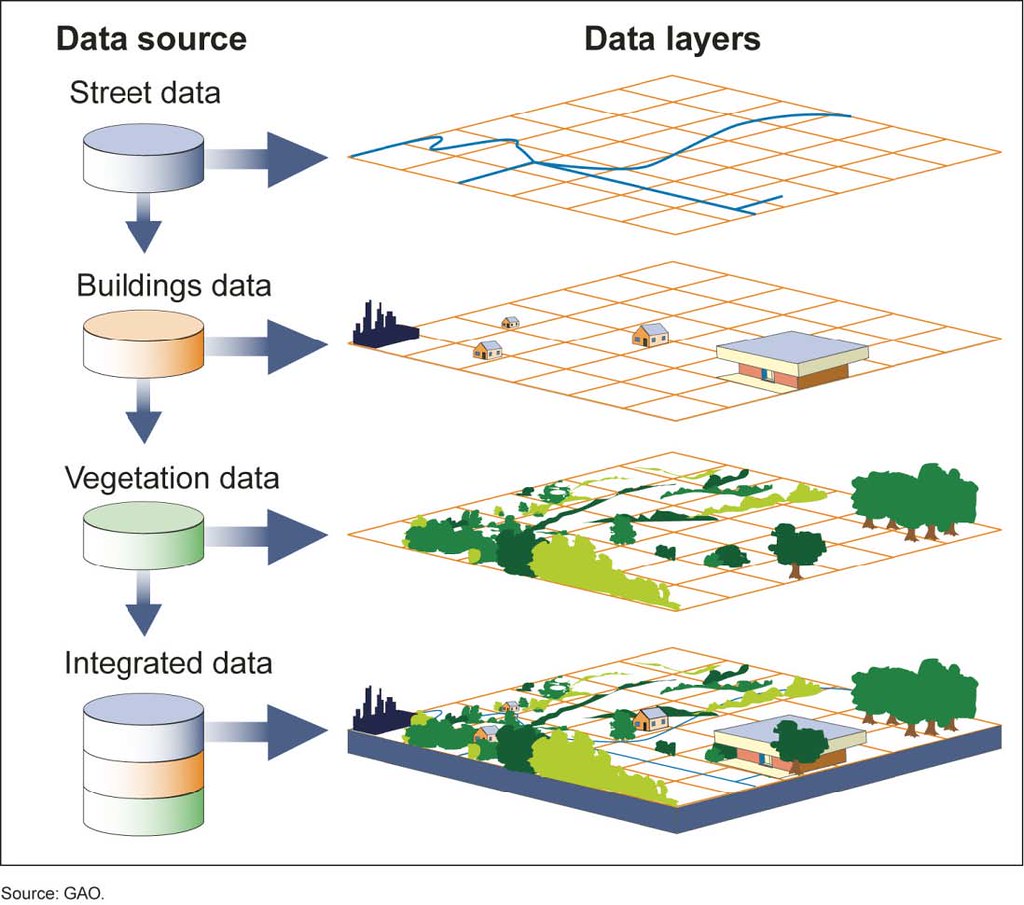

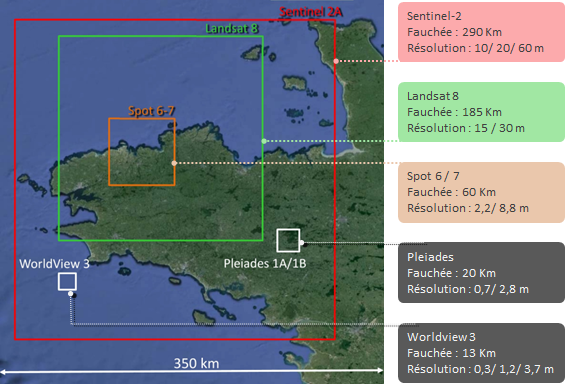

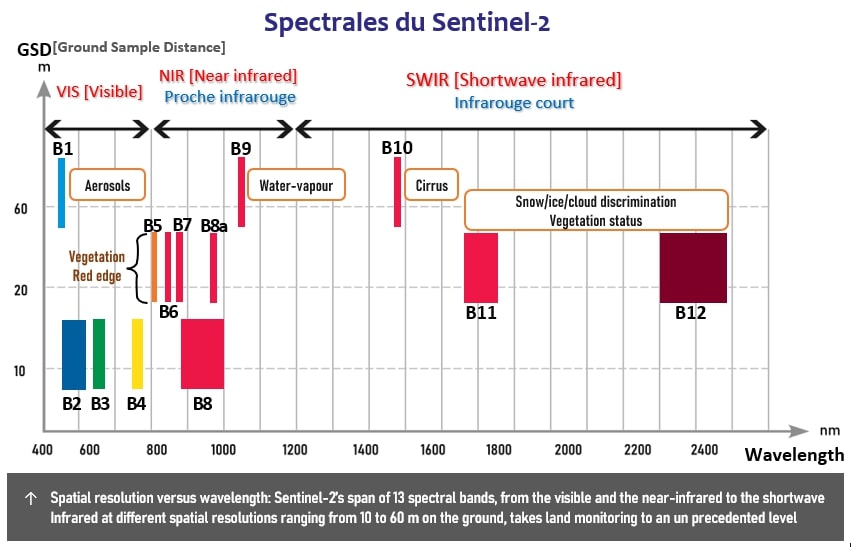

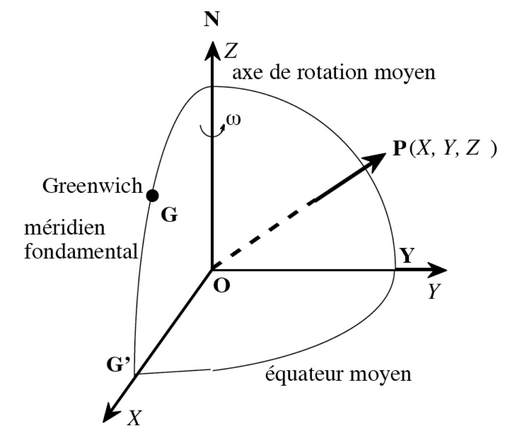

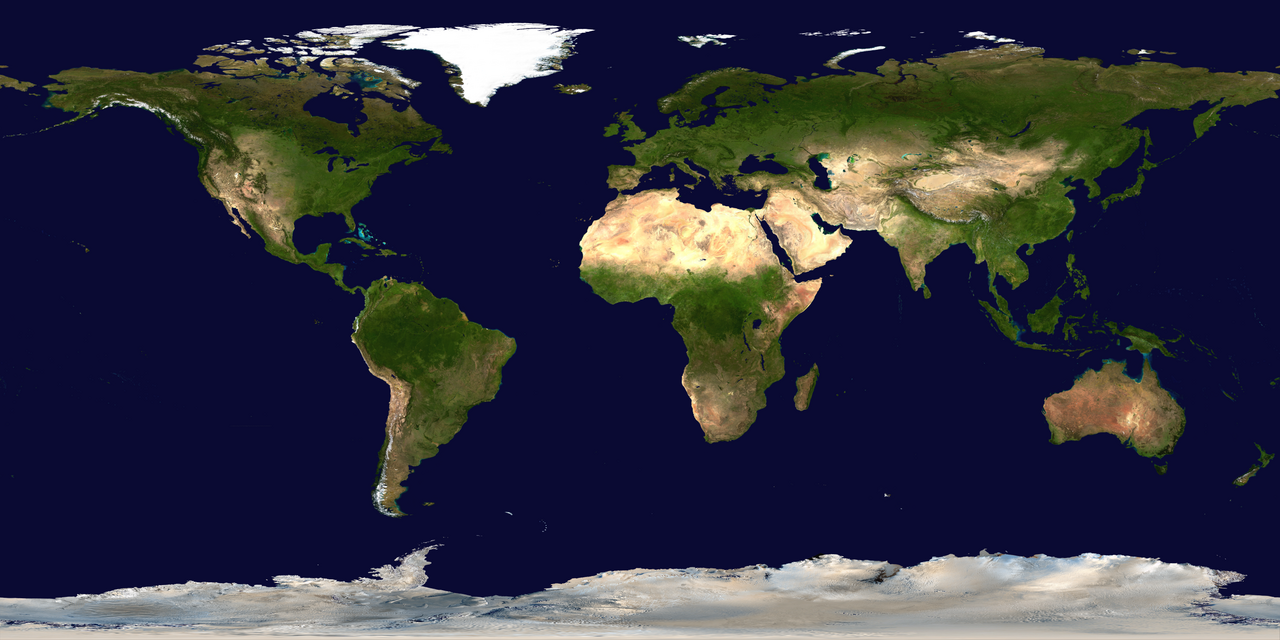

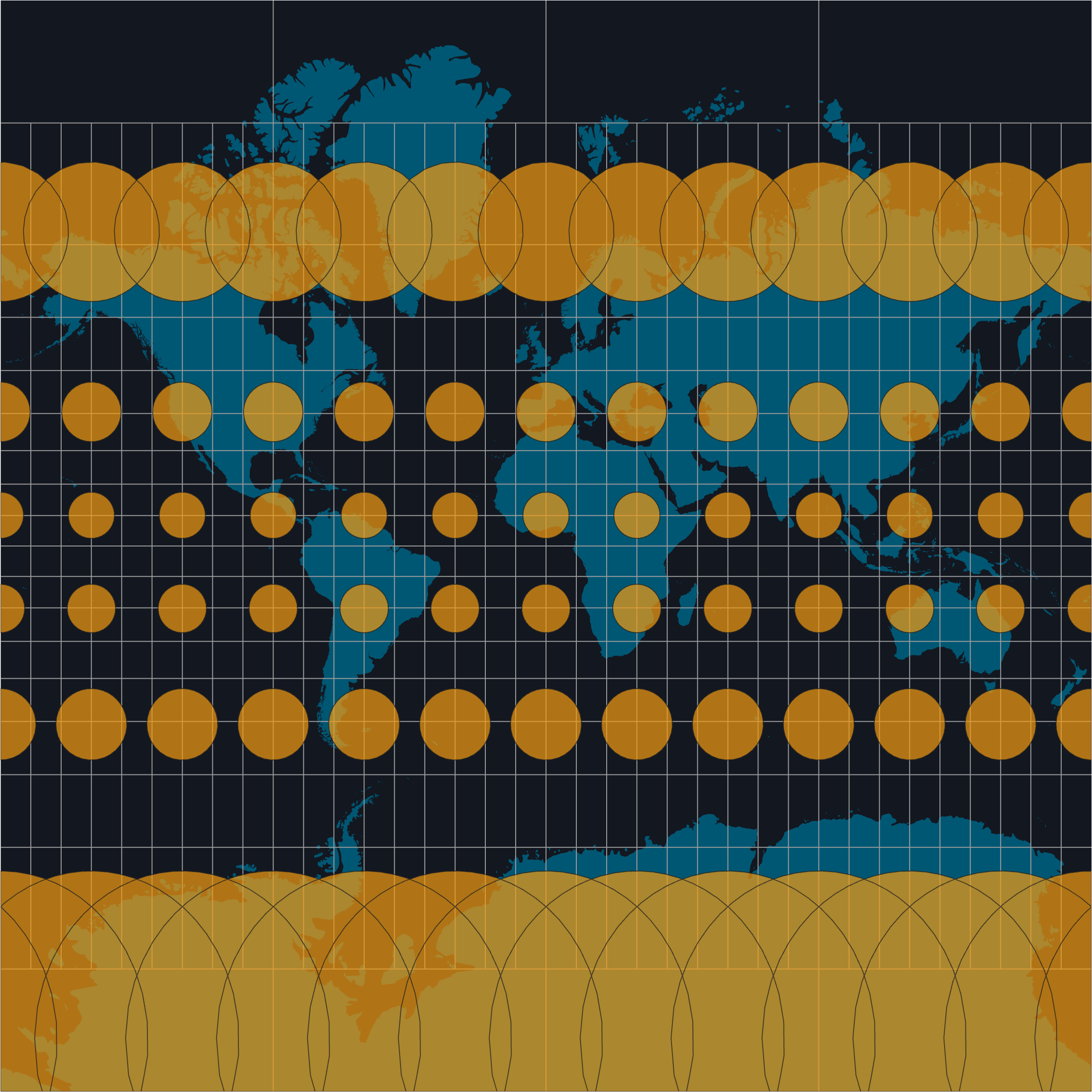

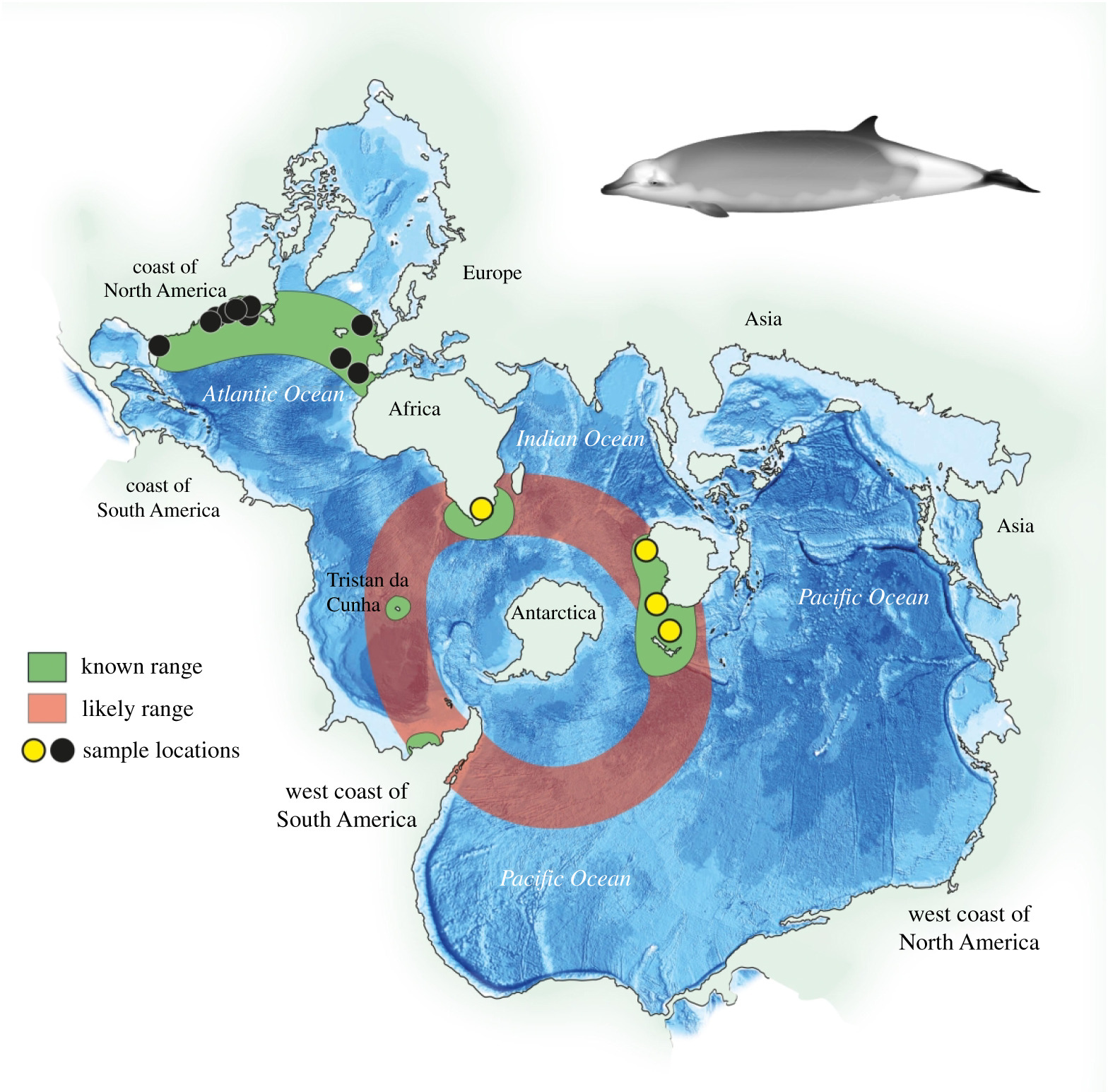

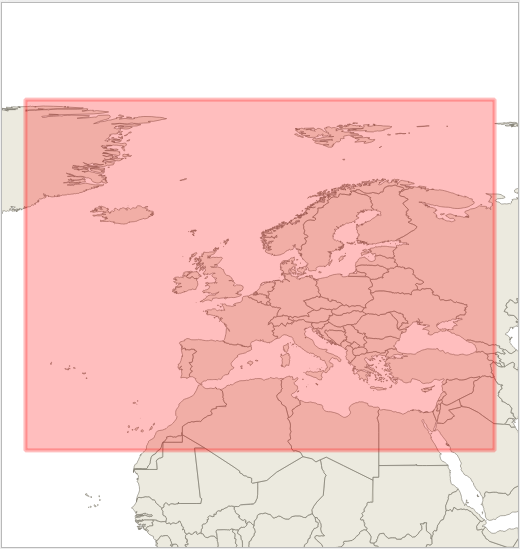

Cette initiation vous permet d'avoir des notions basiques autour des données géospatiales : données vectorielles et matricielles (aussi appelées raster), formats courants et applications. Sont aussi évoqués des programmes de satellites d'observation et de surveillance de la Terre, la technologie LiDAR et les modèles MNT et MNE (Modèle Numérique du Terrain et d’Élévation). Enfin un diagramme évoque quelques pistes pour trouver les données géospatiales en accès libre.

Objectifs

- Connaître les bases des données géospatiales

- Comprendre les types de données géospatiales et leurs applications

- Connaitre les principales plateformes des données géospatiales

Ce cours est en libre accès !

Aucune création de compte ou d'inscription n'est nécessaire, toutefois vous ne pourrez le parcourir qu'en lecture seule.

Pour participer aux activités (exercices, forum...), vous devez vous inscrire au cours

S'inscrire au cours -

Temps de lecture : 7min

-

Temps de lecture : 15min

-

Temps de lecture : 5min

-

- Cours sur Callisto Introduction au monde des cartes

- Tutoriel QGIS de Julie Pierson (CNRS)

- Chaine Youtube Nicolas Lambert (CNRS)

- Cartographie : comment représenter le monde - Le dessous des cartes | ARTE

- Initiation à QGIS - Nicolas Roelandt (univ. Eiffel)

- Milan Bonté (2022, 28 février). Trouver et télécharger des données géolocalisées ? Du béton et des plumes. Consulté le 10 juin 2024, à l’adresse https://doi.org/10.58079/lx8r

-

Un forum est à votre disposition pour toute question. Vous pouvez aussi nous aider à améliorer ce cours en donnant votre avis.

-

Autres suggestions