2. Types de données géospatiales

Résumé de section

-

Temps de lecture : 15min

-

Nicolas Roelandt, Marion Maisonobe. Callisto. (2024, 18 mars). Type de données géospatiales. [Vidéo]. Canal-U. https://doi.org/10.60527/y6fs-0v50. (Consultée le 18 mars 2024)

-

Comme nous avons pu le voir dans la section précédente, l’information mesurée sur le terrain doit être numérisée afin de pouvoir être stockée et exploitée par des ordinateurs.

Il existe deux grandes familles de données qui ont chacune leurs particularités et leurs usages:

- Les données raster constituées de grilles de pixel dont chaque cellule est porteuse d’une information.

- Les données vectorielles constituées de points, lignes ou polygones dont les coordonnées des sommets sont connus et auxquels de l’information est attachée.

Johannes Rössel, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia CommonsSelon les besoins, le (ou la) géomaticien(ne) peut utiliser des données vectorielles ou des données raster. Il est fréquent de manipuler des données de plusieurs types. Il existe également des formats de données géospatiales répondre à des besoins particuliers qui diffèrent de ces deux grandes familles.

-

Données vectorielles

Les données vectorielles sont adaptées pour des phénomènes ponctuels ou discrets tels que des points d’intérêts, des contours administratifs ou les axes de communication. Elles associent à chaque entité (Feature) une forme (shape) dont le (ou les) sommet(s) est connu en coordonnées et des données sous forme de table.

Forme Géométrie Modèle Simple Features Modèle OpenStreetMap

Les points n’ont pas de dimensions et leurs coordonnées sont connus (latitude/longitude ou X/Y selon le système de référence de coordonnées).Sommet (vertex) Point Noeud (node)

Les lignes (ou polylignes) sont constituées de points dans un ordre défini. Les points forment les sommets de la polyligne. Il est possible de calculer la longueur d’une polyligne.Arête (edge) Ligne (Linestring) Way

Un polygone est une polyligne fermée, c’est-à-dire que le point de départ et le point d’arrivée ont les mêmes coordonnées. Les sommets du polygone est constitués de points. Il est possible de calculer son périmètre et sa surface.Face Polygone (Polygon) Closed way

Il est possible de modifier des données vectorielles en les découpant, en ajoutant ou supprimant des sommets. On peut personnaliser l'affichage des données vectorielles en faisant varier l’épaisseur des traits, les couleurs, etc.

Les formats les plus courants sont le shapefile (.shp), le Geopackage (.gpkg), le GeoJSON (.json) ou encore le csv. Ces formats implémentent le modèle Simple Feature Access, un standard défini par l’Open Geospatial Consortium.

Le projet OpenStreetMap utilise son propre modèle basé sur le XML, de nombreux outils permettent de convertir ces données vers le modèle Simple Feature Access. Le KML, un autre format basé sur du XML, a été popularisé par l’outil Google Earth.

-

OpenStreetMap est un projet collaboratif mondial de constitution d'une base de données géographiques libre. Les données sont collectées par les contributeurs et leur licence libre permet leur réutilisation dans des outils SIG, dans des applications mobiles ou sous forme de fonds de carte. À l'instar de Wikipédia, tout le monde peut y contribuer et le projet permet de pallier au manque de données géographiques de référence à certains endroits ou sur certaines thématiques.

-

Données raster

Les données raster sont bien adaptées pour l’étude de la variation de phénomènes continus (température de l’eau, altimétrie, enneigement, mode d’occupation des sols, etc.) sur des grandes surfaces. Les exemples les plus fréquents sont les images aériennes ou satellites, les mode d’occupation des sols ou les modèles numériques de terrain/ d’élévation.

Exemple de suivi d'un phénomène continu. Source : Sécheresse continentale 2022, CESBIO

Exemple de suivi d'un phénomène continu. Source : Sécheresse continentale 2022, CESBIOL’utilisation de données raster peut servir dans plusieurs domaines :

- mesure d'impact et évaluation des risques (sécheresse, incendie) ;

- suivi de la déforestation ou de la fonte des glaces ;

- détection et suivi de pollutions.

Les données raster sont des grilles régulières constituées de cellules de taille identique dont la position est connue. Chaque cellule porte une information, par exemple l’altimétrie ou la réflectance dans une certaine longueur d’onde du spectre électromagnétique.

- mesure d'impact et évaluation des risques (sécheresse, incendie) ;

-

Caractéristiques importantes pour décrire les données raster

Une image raster est définie par plusieurs éléments qui vous sont présentés ci-dessous.

Résolution spatiale

La résolution spatiale correspond à la taille sur le terrain d’un pixel. Par exemple, pour une image prise par un satellite Sentinel-2, la résolution spatiale dans le visible est de 10 mètres. C’est-à-dire qu’un pixel d’une image correspond à un carré de 10 mètres par 10 mètres au sol.

Comparaison de différentes résolutions spatiales. Source : applisat.fr

Comparaison de différentes résolutions spatiales. Source : applisat.frRésolution temporelle

La résolution temporelle est le temps entre deux prises de vues. Pour les satellites de la constellation Sentinel-2, la résolution temporelle est de 5 jours. C’est-à-dire qu’un endroit sera survolé tous les 5 jours par un satellite de cette constellation, ce qui est très régulier et permet de se rendre compte rapidement des changements (inondations, incendies).

L'évolution de la banquise du pôle nord entre 1979 et 2007. Source : National Snow and Ice Data Center

L'évolution de la banquise du pôle nord entre 1979 et 2007. Source : National Snow and Ice Data CenterFauchée

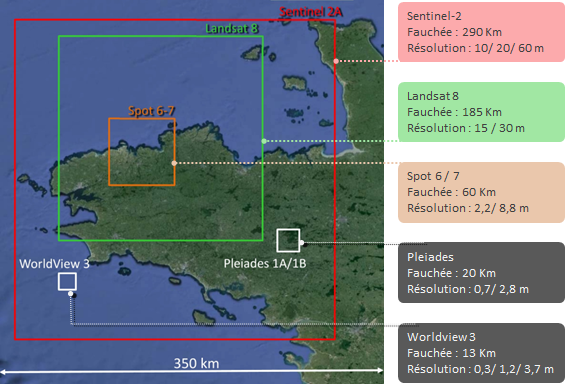

La fauchée est la largeur de la prise de vue. Pour Sentinel-2, elle est de 290 km alors que pour Landsat-8 elle est de 185 km. Les fauchées étant de plus en plus grandes et les capteurs de plus en plus précis, les images sont de plus en plus volumineuses, atteignant plusieurs giga octets.

Comparaison de différentes fauchées. Source : https://www.un-autre-regard-sur-la-terre.org/

Résolution spectrale / Bandes

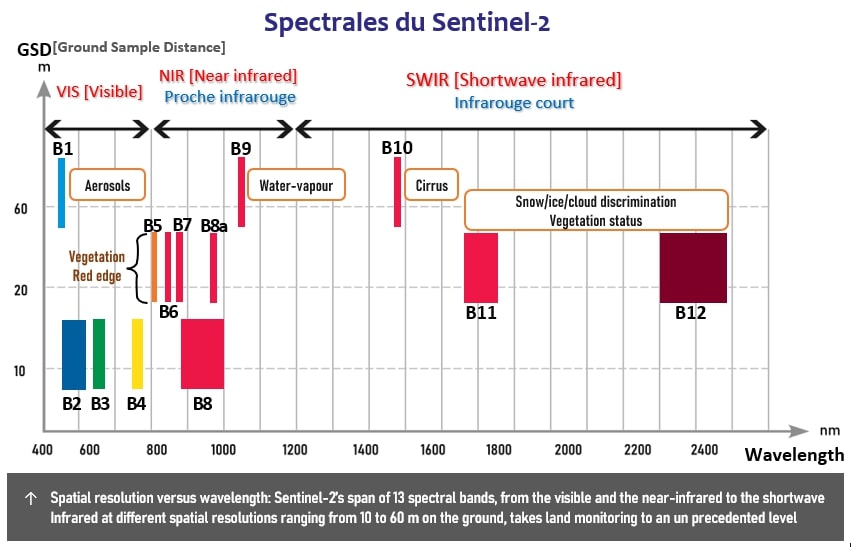

La résolution spectrale correspond à la finesse des canaux du spectre électro-magnétique que le capteur enregistrera. En effet, certaines longueurs d’ondes du spectre électromagnétique sont absorbées par l’atmosphère terrestre et ne sont donc pas visibles depuis l’espace. Lors de la conception du capteur, les bandes correspondant à une certaine fraction du spectre électromagnétique sont sélectionnées en fonction des applications recherchées. Ces bandes peuvent ensuite être combinées pour la création de compositions colorées ou le calcul d’indices (santé de la végétation, détection d’incendies, etc.).

Ainsi les images issues du programme Sentinel-2 disposent de 12 bandes:

- B1 : pour la détection des aérosols

- B2 (bleu), B3 (vert) et B4 (rouge) pour les images en lumière visible

- B5 à B8a dans les rouges et proche-infrarouge pour l’étude de la végétation

- B9 : détection de la vapeur d’eau dans l’atmosphère

- B10 : détection des nuages

- B11 et B12 : différenciation entre la neige, la glace et les nuages

Bandes spectrales de Sentinel-2 - Source : European Space Agency

Bandes spectrales de Sentinel-2 - Source : European Space AgencyLes bandes occupent une largeur différente du spectre électromagnétique. Ainsi les bandes B5 et B6 couvrent une bande de 15 et 13 nanomètres respectivement, alors que B12 couvre 184 nanomètres. C’est cette largeur qui est appelée résolution spectrale.

Chaque image sera composée d'une ou plusieurs bandes. Les bandes pourront être stockées dans un seul fichier ou il peut y avoir un fichier par bande.

Les formats les plus courants sont :

- le geoTIFF (.TIFF),

- l’ESRI ASCII (.ASC)

- le .XYZ

-

Impact des choix de plateforme et de capteur sur la qualité des données raster

Le choix de la plateforme qui portera le capteur, que ce soit un satellite, un avion ou un drone, aura un impact sur la résolution temporelle et la fauchée. Le capteur utilisé aura un impact sur la résolution spectrale (par exemple un satellite peut enregistrer des images en RGB comme un appareil photo mais un appareil photo ne fournira pas d’information sur les bandes infra-rouge). En général, un capteur est développé pour un type de plateforme particulier.

S'il est possible d’accéder aux images brutes, l’usage de produits pré-traités peut être intéressant (gain de temps, moins de risque d’erreurs ou d’oublis, etc.), ces produits corrigeront certains défauts liés à la prise de vue, aux perturbations atmosphériques ou proposerons des indices pré-calculés (sécheresse, hauteur des lacs et cours d’eau, occupation des sols, etc.).

Le choix d’un produit raster dépendra des paramètres définis pour le projet: est-ce que la résolution temporelle est plus importante que la résolution spatiale ? Quelles longueurs d’ondes seront nécessaires ? Existe-t-il des produits pré-traités ? Sinon quels traitements seront nécessaires ?

Par exemple, si on devait la comparer aux données SENTINEL-2, la BD ORTHO de l’IGN a une grande résolution spatiale (20 cm) mais une faible résolution temporelle, un département n’est survolé que tous les 3 ou 4 ans et ne rendra compte que des changements sur le temps long (artificialisation des sols, assèchement des zones humides, fonte de glacier). La résolution spectrale de la BD ORTHO est également réduite car les bandes disponibles sont la lumière visible (Rouge, Vert, Bleu) et l’infrarouge soit 4 bandes.

Ces deux sources de données sont de grande qualité, l'un n'est pas meilleure que l'autre, mais il conviendra de choisir la plus adaptée au besoin visé.

-

Autres types de données géospatiales

Il existe des formats spécifiques à certains usages qui ne sont pas toujours exploitables directement dans un SIG et/ou nécessitent l’utilisation d’extensions dédiées. C’est le cas des nuages de points LiDAR (.LAS,.LAZ,.XYZ) ou des données naturalistes (NetCDF, pour lequel une initiation est disponible ici, .GRID, .HDF). On peut ranger dans cette catégorie les données issues de la Conception Assistée par Ordinateur (.DWG,.DXF, etc.) qui se rapprocheront des fichiers vectoriels mais sans avoir de données tabulaires associées.

Les données GPS sont souvent fournis par les appareils au format GPX (GPS eXchange Format). Il s’agit d’un ensemble de points dont certaines informations sont connues (position, altitude, horodatage) mais qu’il faudra généralement enrichir par la suite.

-

-