- Valorisation numérique de collections cartographiques : du traitement à la diffusion

- Quelles solutions de diffusion pour le fonds cartographique ?

Quelles solutions de diffusion pour le fonds cartographique ?

Résumé de section

-

Dans cette dernière section, nous allons découvrir les différentes possibilités pour partager et valoriser une collection cartographique numérique ou numérisée. De la simple bibliothèque en ligne aux plateformes de recherche dynamiques, en passant par les bases de données spécialisées, chaque option de diffusion ouvre de nouvelles perspectives d'utilisation et de découverte pour les usagers.

15 minutes de lecture

-

Comme nous l'avons vu en début de cours, le traitement est le travail de fond qui prépare les documents à être utilisés et partagés (préparation des documents, choix des métadonnées, indexation).

Une fois traités et numérisés, ces documents peuvent finalement être rendus accessibles au public via différentes plateformes ou méthodes que nous allons voir maintenant.

-

Des usages au cahier des charges

Comme dans tout projet de mise en ligne de collections numérisées, il est essentiel de se poser, dès le départ, la question des usages attendus de la collection numérisée par le public. Pour vous guider dans cette étape, voici une série de questions dont les réponses détermineront une bonne partie des choix de traitement, de métadonnées et de fonctionnalités, que vous ferez.

Sur le public visé

À quel public vous adressez-vous en premier lieu ? Un public de chercheurs, d’étudiants, d’amateurs curieux, de scolaires… ? Identifiez les usages des cartes numérisées propres à ce public.

Sur les types d’accès au document

- À quoi accède l’usager ? Au document (dans quel format, avec téléchargement ou non) ? Aux métadonnées du document (avec possibilités d’export) ?

- L’accès est-il direct ? Le statut juridique des documents oblige-t-il à un accès sur authentification avec création de compte ou contrôle d’accès ?

- Qu’est-ce que l’usager peut faire avec les documents une fois téléchargés ? Les documents sont-ils enrichis par des métadonnées ou des informations spécifiques (océrisation, ajout de coordonnées géographiques…) ?

Sur le cheminement de l’usager sur le site

- Est-ce que l’usager accède en priorité à des documents individuels (cartes monographiques) ou à des séries ?

- Par quels cheminements l’usager peut arriver à un document donné ? Recherche simple ou avancée, liste ou index pré-établie, recherche cartographique (imaginer des scénarios qui se traduisent en cheminement de recherche) ?

Sur des services supplémentaires

Trouve-t-on un contenu éditorial et scientifique, des expositions virtuelles, des outils participatifs, des superpositions/comparaisons avec des cartes contemporaines ?

Déterminer les réponses à ces questions vous permettra de préparer au mieux votre traitement. Par exemple :

- Si vous souhaitez que l’usager puisse rechercher par coordonnées géographiques, il faut que ces coordonnées fassent partie des métadonnées des documents.

- Si vous visez plutôt un public de chercheurs, interrogez-vous sur la possibilité d’intégrer vos cartes à des systèmes d’information géographique, et sur les fonctionnalités pertinentes pour la recherche scientifique.

- Si vous prévoyez une exposition virtuelle, renseignez-vous sur les outils, gratuits ou payants, qui permettent de déployer ce type de visualisation.

La réponse apportée peut prendre la forme d’un cahier des charges décrivant, de la façon la plus précise possible, ce que vous attendez de l’outil de diffusion de vos cartes numérisées. Quelle que soit la solution de production retenue (développement interne ou externalisation), ce cahier des charges vous sera utile.

-

Identifier ce qui relève des “besoins” et ce qui relève des “solutions” pour un cahier des charges

Pour la rédaction de votre cahier des charges, il est important de rester focalisé sur vos besoins, et non sur les solutions techniques qui peuvent varier selon les outils et contextes. En guise d'entraînement, voici une série de quatre questions vous permettant d'identifier des exemples de besoins et de solutions.

-

Les 4 grandes modalités de diffusion des cartes

On peut identifier 4 grandes modalités de diffusion pour des cartes numériques ou numérisées :

- une bibliothèque numérique,

- une plateforme de recherche cartographique dynamique,

- une base de donnée par série,

- un entrepôt de données.

Chacune de ces modalités correspond à un type d’usage attendu par les usagers, et à des logiciels et métadonnées différentes. Voici quelques exemples détaillés ci-dessous.

-

Entraînez-vous à identifier les sites de diffusion

Examinez ces sites de diffusion de cartes et rangez-les dans la modalité qui leur correspond.

Voir la correction détaillée

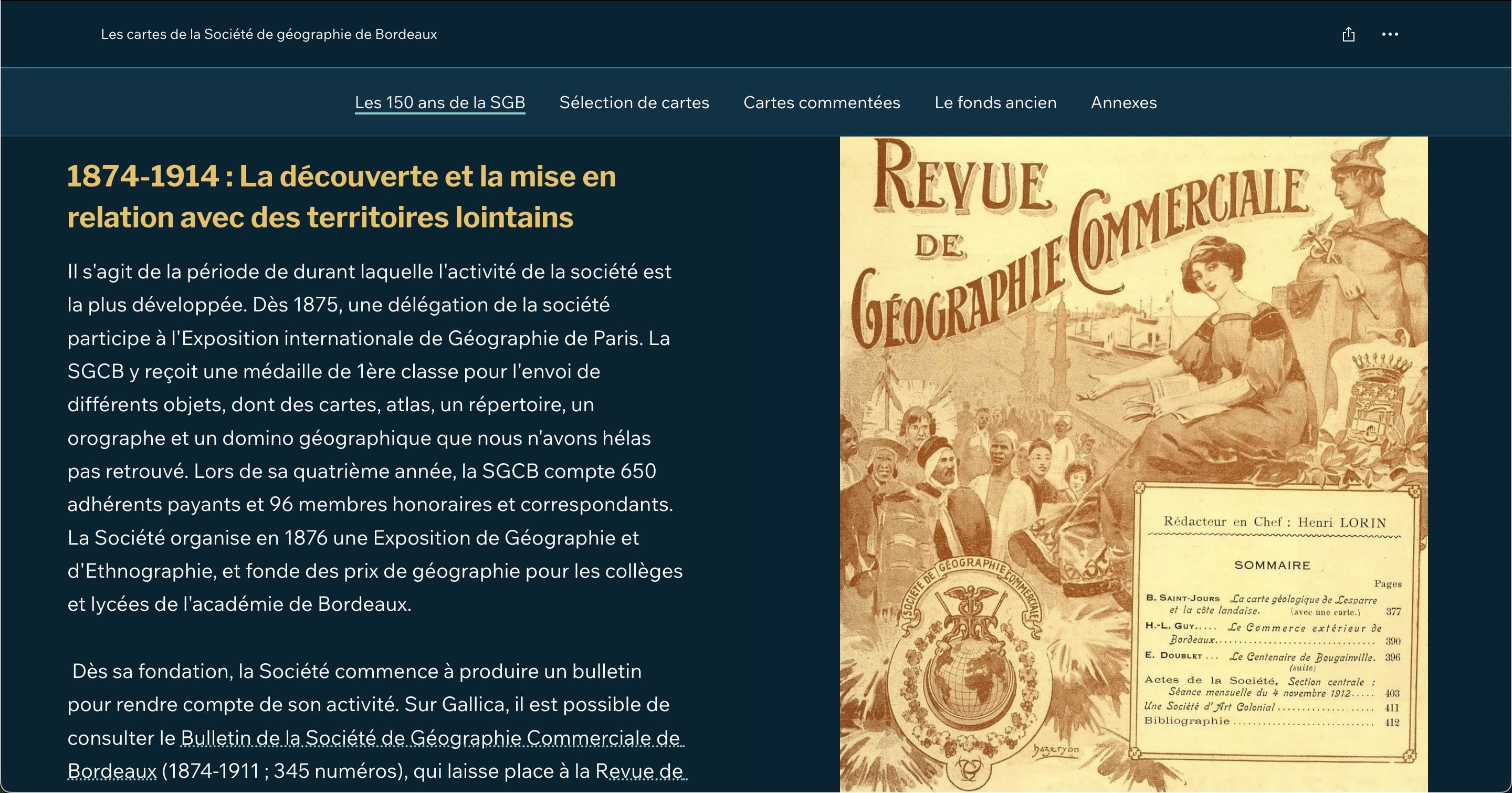

- Les sites de la Cartothèque de l'Université de Strasbourg et de la collection David Rumsey sont des bibliothèques numériques : elles permettent d'accéder à des documents uniques par un moteur de recherche textuel ou des regroupements thématiques. Chaque carte a sa propre notice.

- Les sites de la National Library of Scotland et de Old Maps Online sont aussi adossés à des bibliothèques numériques, mais permettent de les explorer par une recherche cartographique, en naviguant dans l'espace et dans le temps sur leur interface.

- L'Ifremer a choisi de diffuser les données cartographiques qu'il produit dans un entrepôt personnalisé. Elles sont téléchargeables par ensemble correspondant à des campagnes scientifiques, avec parfois des interfaces de recherche cartographiques.

- La recherche dans le cadastre napoléonien des archives de la Côté d'Or se fait sur le modèle d'une base de données où chaque carte est rangée dans la série qui correspond au nom de la commune. On cherche une carte numérisé en naviguant dans l'arborescence.

-

Dissémination des métadonnées et des documents

L’environnement du Web et des Humanités Numériques encourage l’interopérabilité et la libre dissémination des données : faire en sorte qu’un même document soit visible via différentes plateformes.

Pour illustrer ceci, voici un exemple schématisant le processus de l'Université Bordeaux Montaigne.

-

← Faites défiler l'image →

-

Pour favoriser une diffusion selon les principes FAIR, on pensera notamment :

- au moissonnage OAI-PMH (un protocole qui permet la collecte automatique des métadonnées entre différentes plateformes) ;

- à la standardisation des formats de métadonnées (pour garantir que tous les documents sont décrits de manière uniforme et compréhensible par différents systèmes) ;

- aux identifiants pérennes (par exemple DOI, ARK… qui attribuent une référence unique et stable dans le temps à chaque document, assurant ainsi qu'il reste toujours retrouvable même si son emplacement change.) ;

- aux licences de réutilisation (pour définir clairement les conditions dans lesquelles les documents peuvent être réemployés).

-

Et après ?

Le cycle de vie de vos cartes numérisées ne s’arrête pas une fois diffusées : cette valorisation peut permettre la mise en place de nouveaux projets scientifiques ou pédagogiques, ou de nouveaux partenariats. Un suivi est nécessaire, parfois simplement en laissant un contact ou un formulaire.

-

Quelques exemples de valorisation

Un numéro de revue

-