Valorisation numérique de collections cartographiques : du traitement à la diffusion

Résumé de section

-

Cette formation a été conçue dans le cadre du consortium ImaGEO labellisée par la TGIR Huma-Num. Elle aborde les étapes clés du traitement et de la numérisation des fonds cartographiques, selon des normes spécifiques. Elle couvre l'identification, la description des métadonnées et les calculs nécessaires pour les données géographiques. Vous apprendrez également à préparer un cahier des charges pour la numérisation et à choisir des solutions de diffusion adaptées aux besoins des utilisateurs.

Cette formation fait suite au cours d'introduction au monde des cartes.

Objectifs

- Connaître les différentes étapes du traitement d’un fonds cartographique en vue d’une valorisation numérique.

- Avoir des notions méthodologiques qui permettent d’effectuer un choix, en fonction de ses objectifs, en termes de type de traitement et de type d’outils de diffusion.

Ce cours est en libre accès !

Aucune création de compte ou d'inscription n'est nécessaire, toutefois vous ne pourrez le parcourir qu'en lecture seule.

Pour participer à certaines activités (test, forum...), vous pouvez vous inscrire au cours.

-

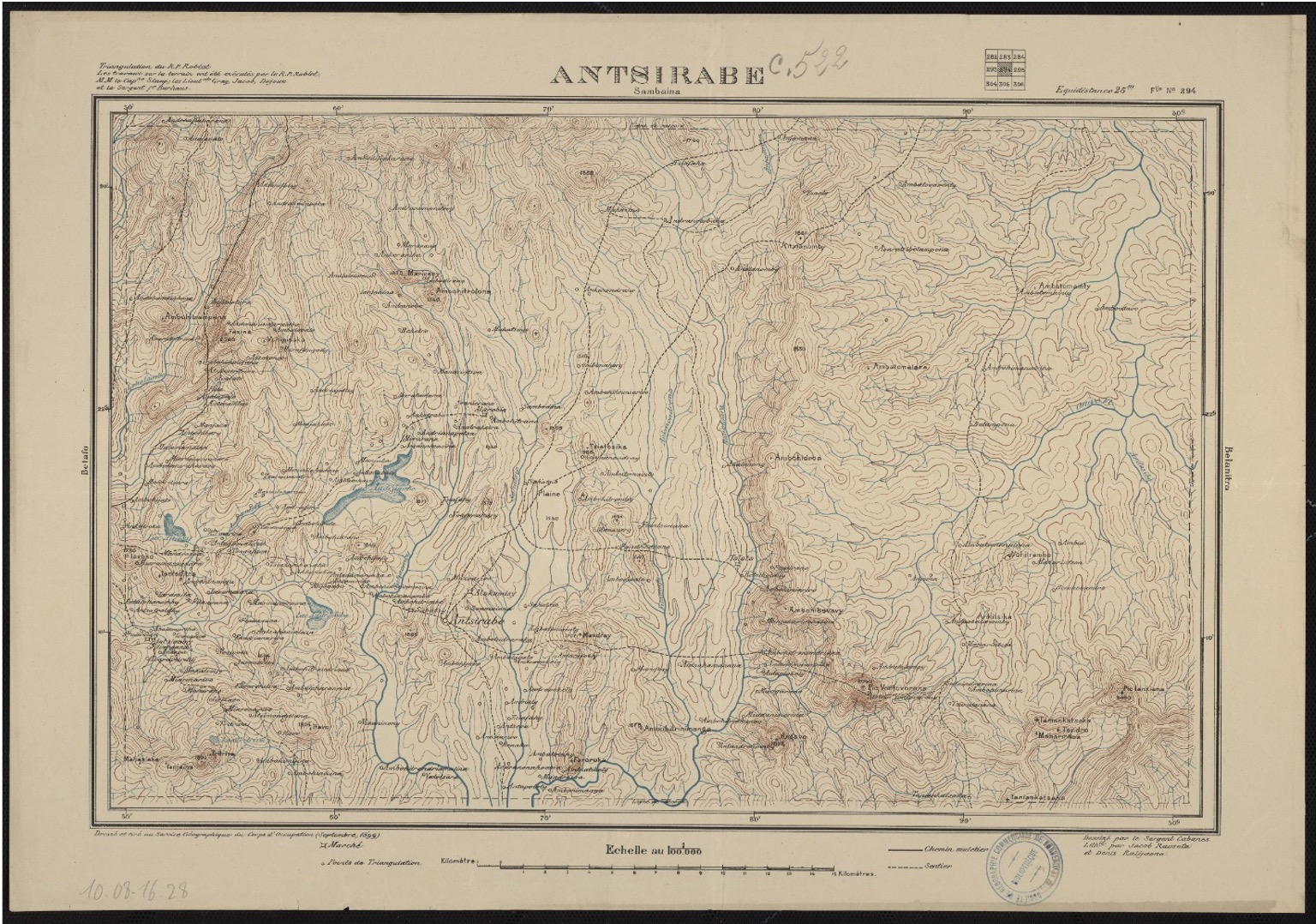

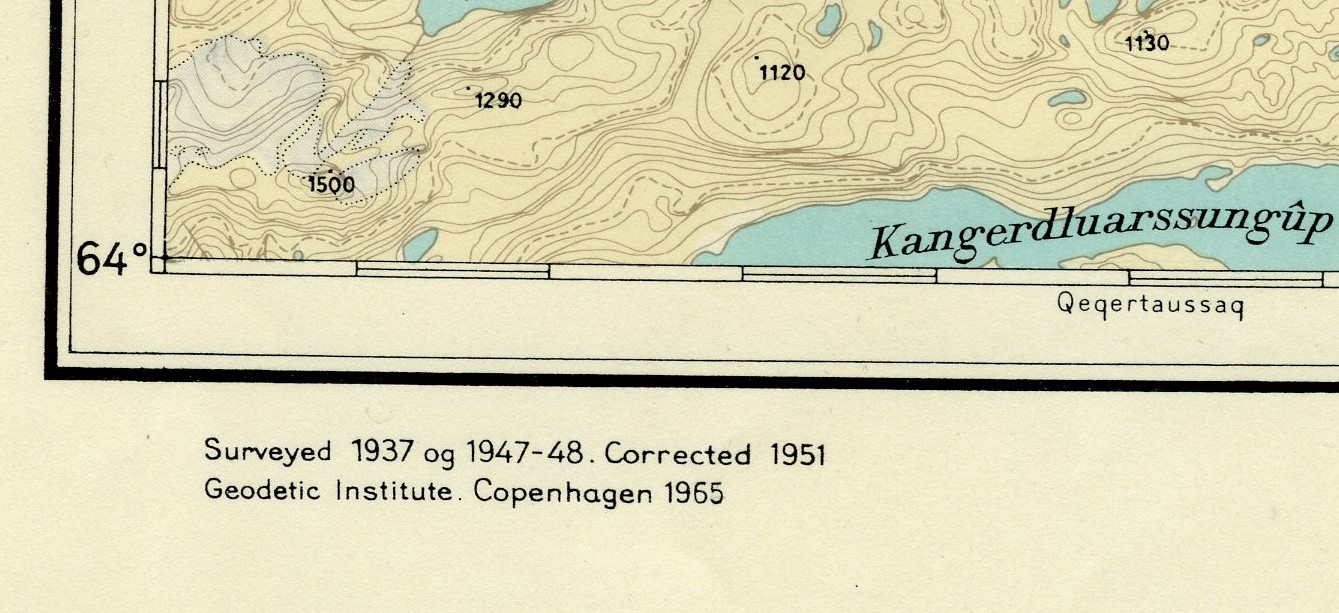

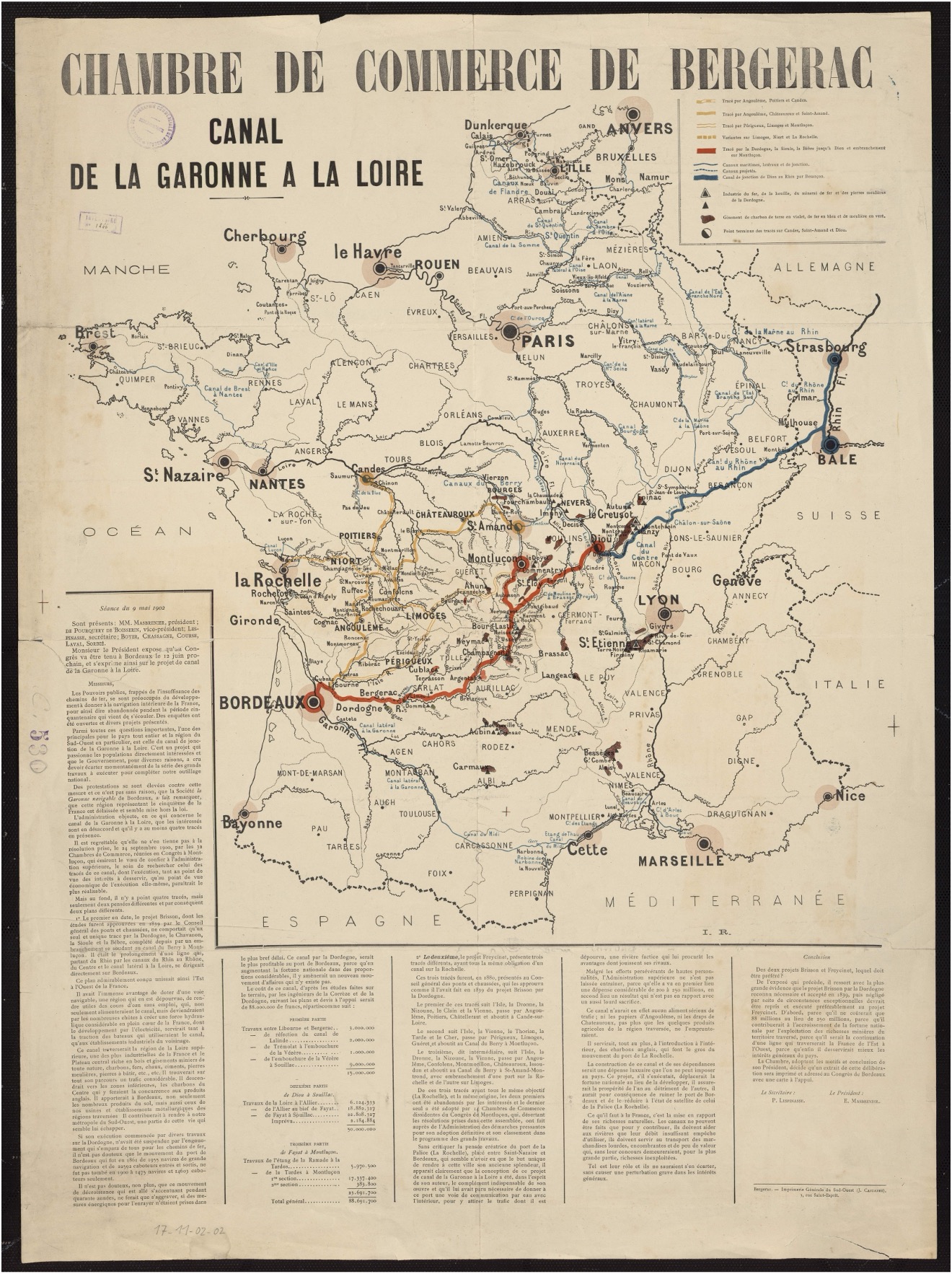

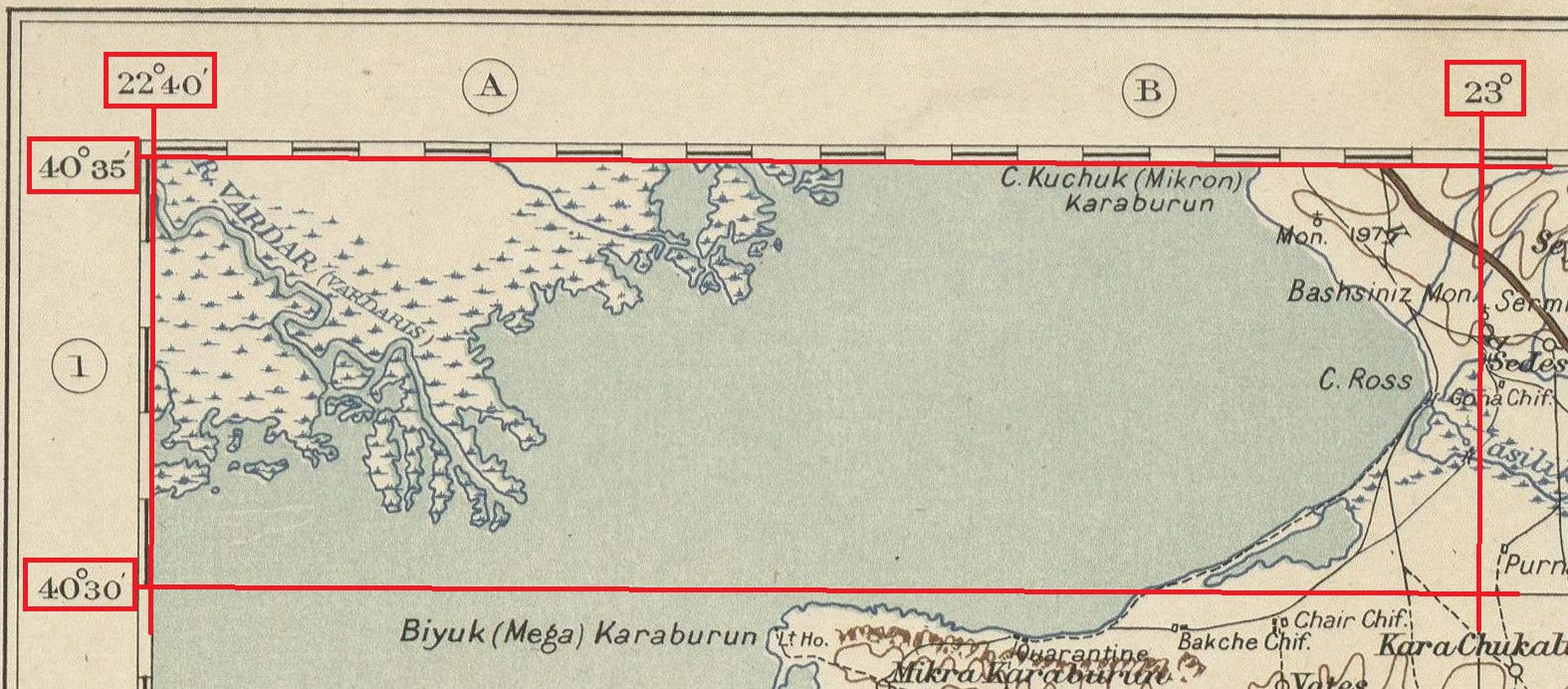

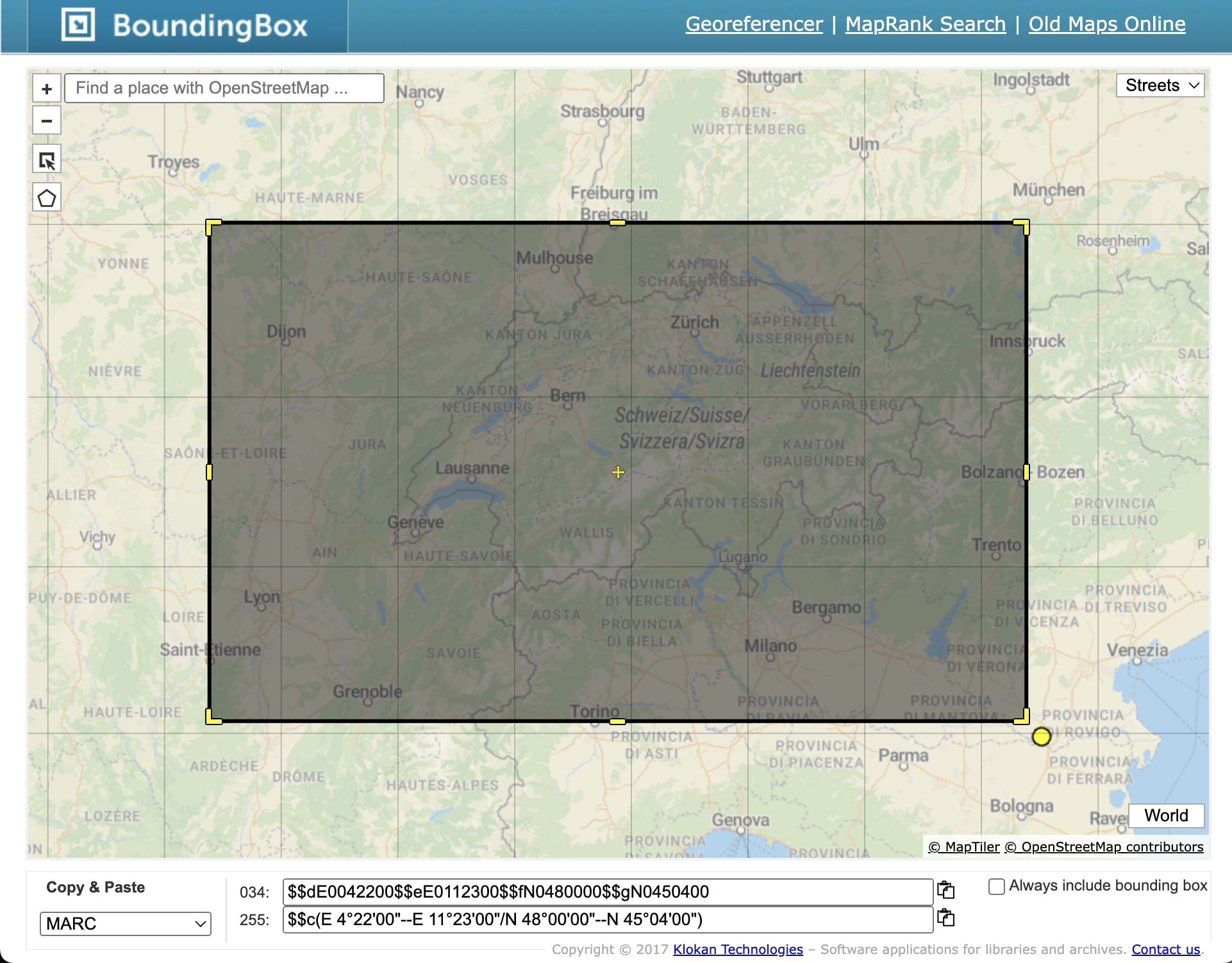

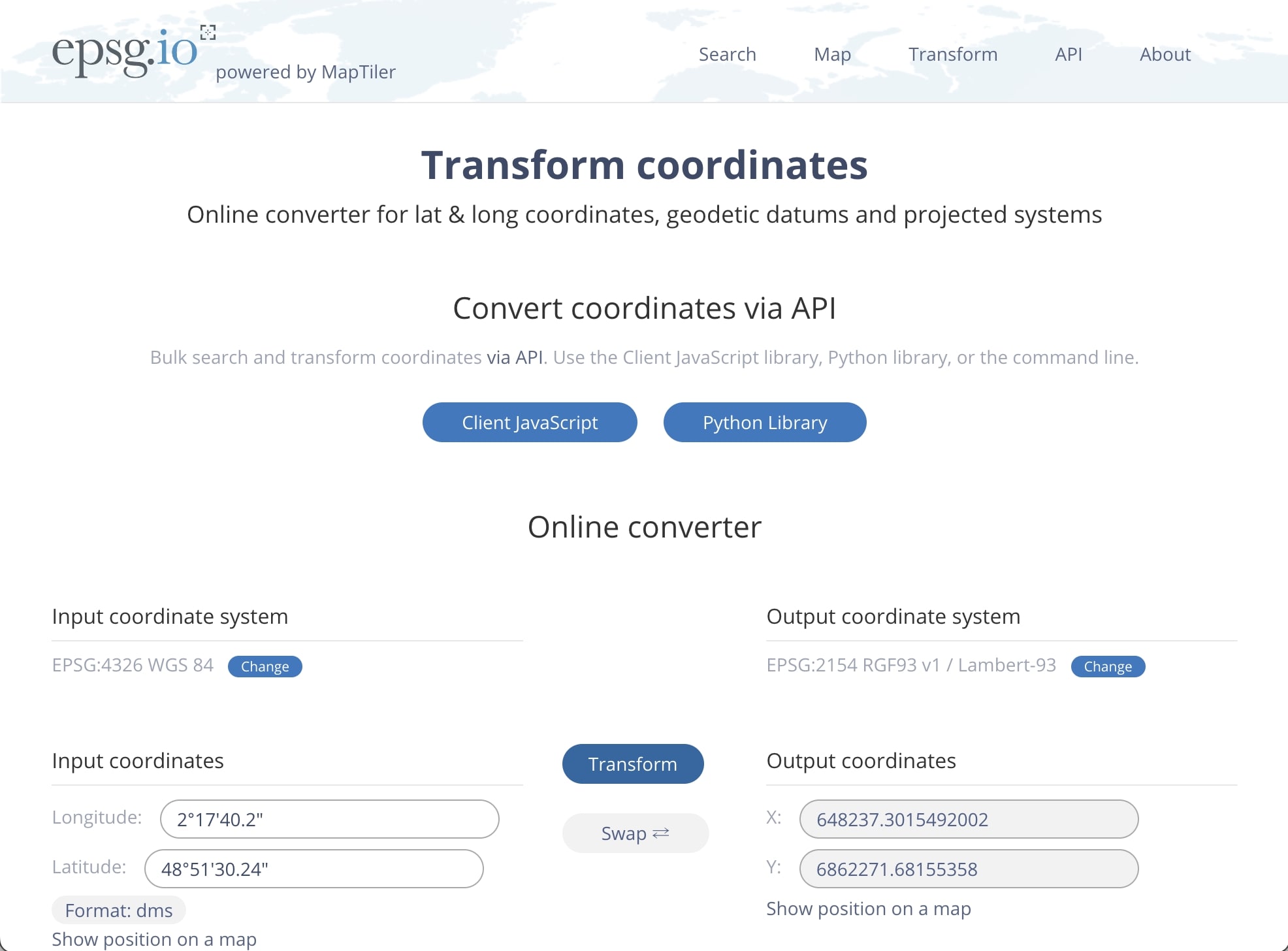

Le traitement documentaire est une étape fondamentale dans la gestion et la valorisation des collections cartographiques, permettant d'identifier, d'organiser et de décrire précisément chaque document. Nous abordons ici l'identification des ensembles cartographiques, la description des métadonnées spécifiques et l'application des normes adaptées aux documents cartographiques.

15 minutes de lecture

-

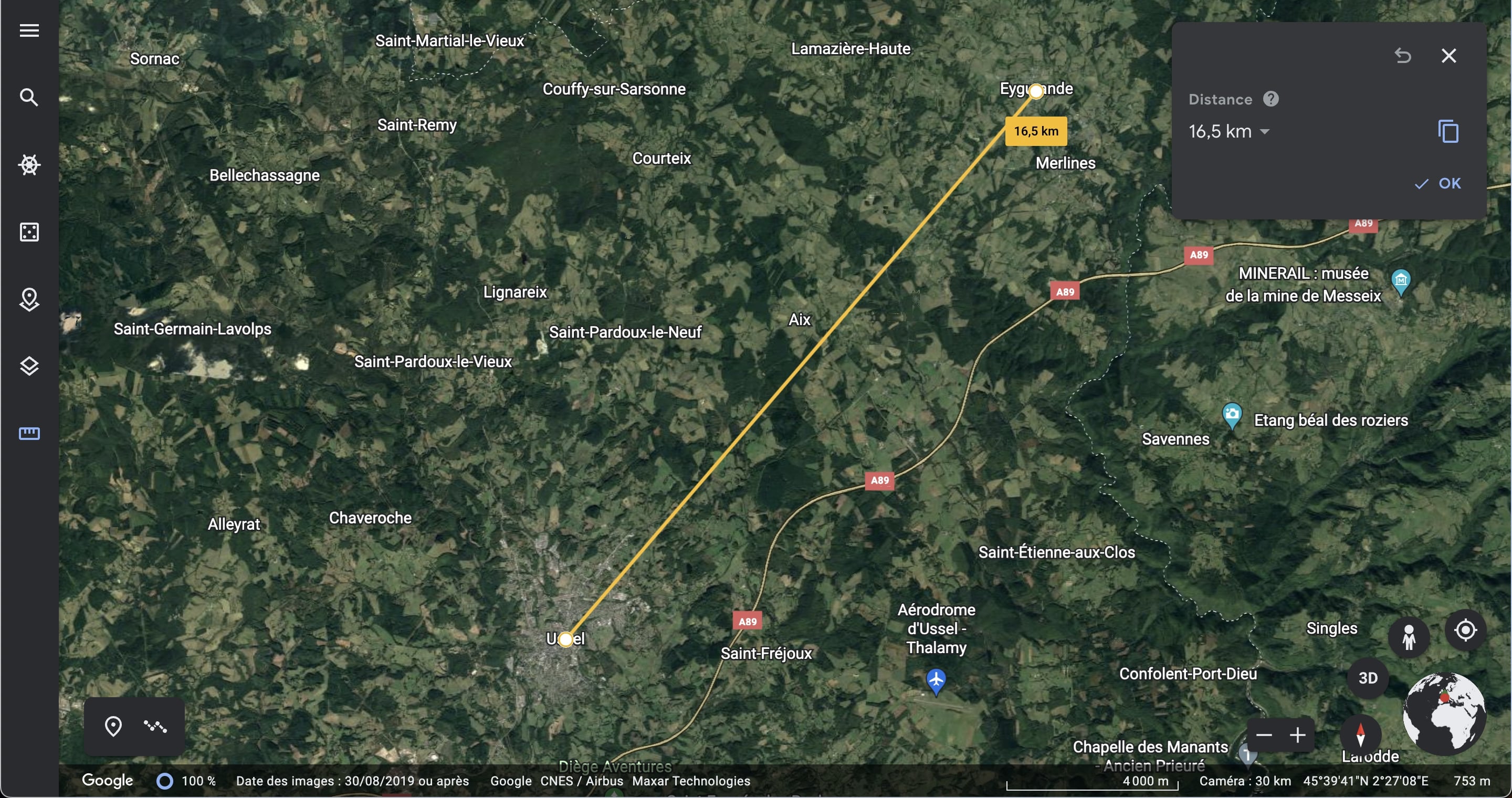

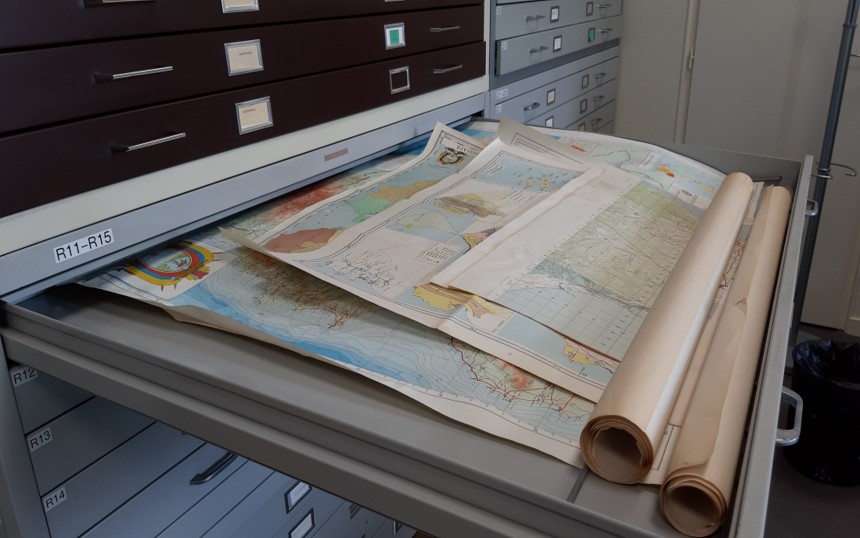

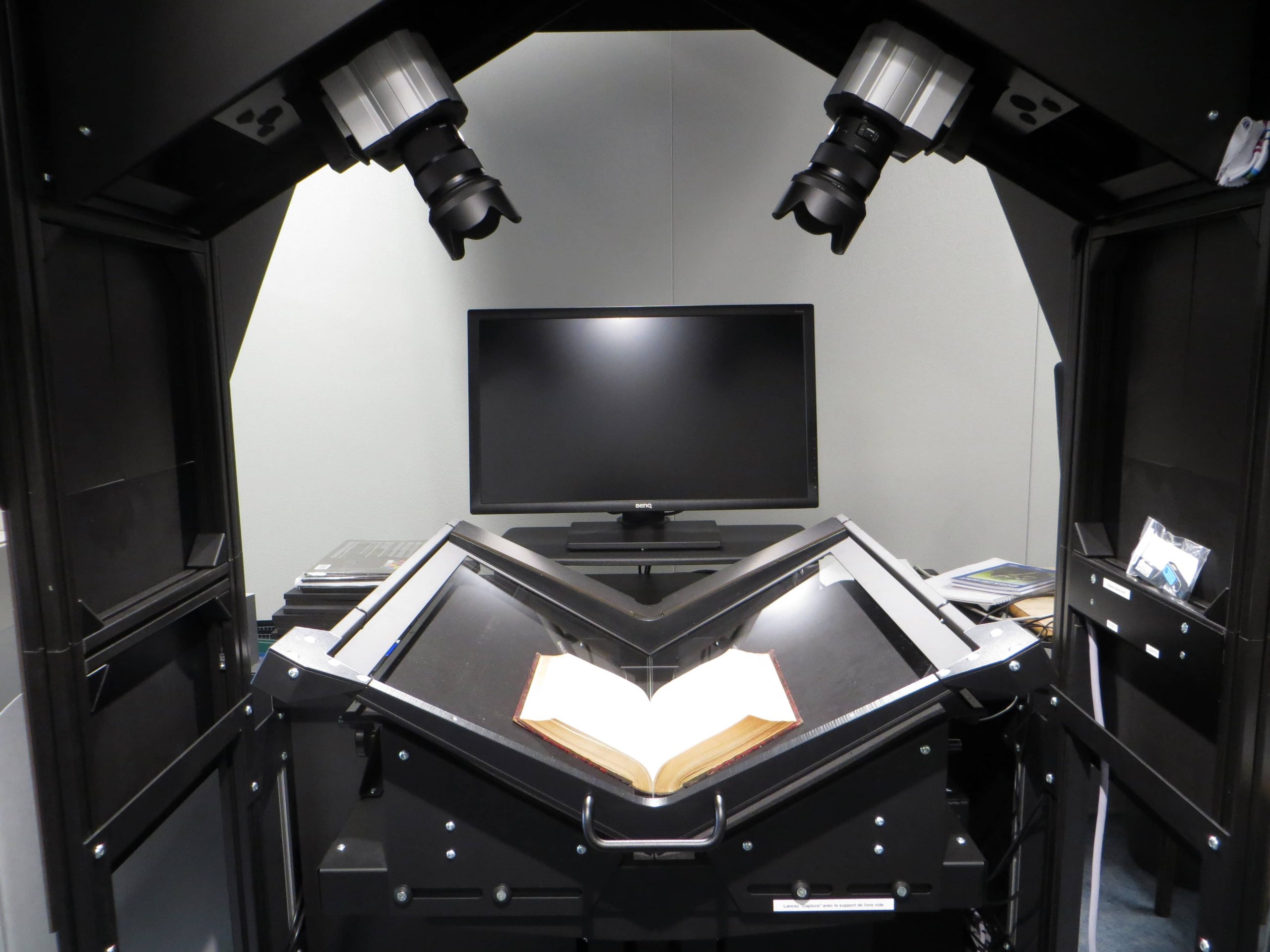

La numérisation des fonds cartographiques est importante pour préserver et rendre accessibles des documents souvent uniques et fragiles. Voyons les étapes essentielles de ce processus, de la préparation initiale au contrôle qualité final, en passant par la planification et la réalisation de la numérisation.

10 minutes de lecture

-

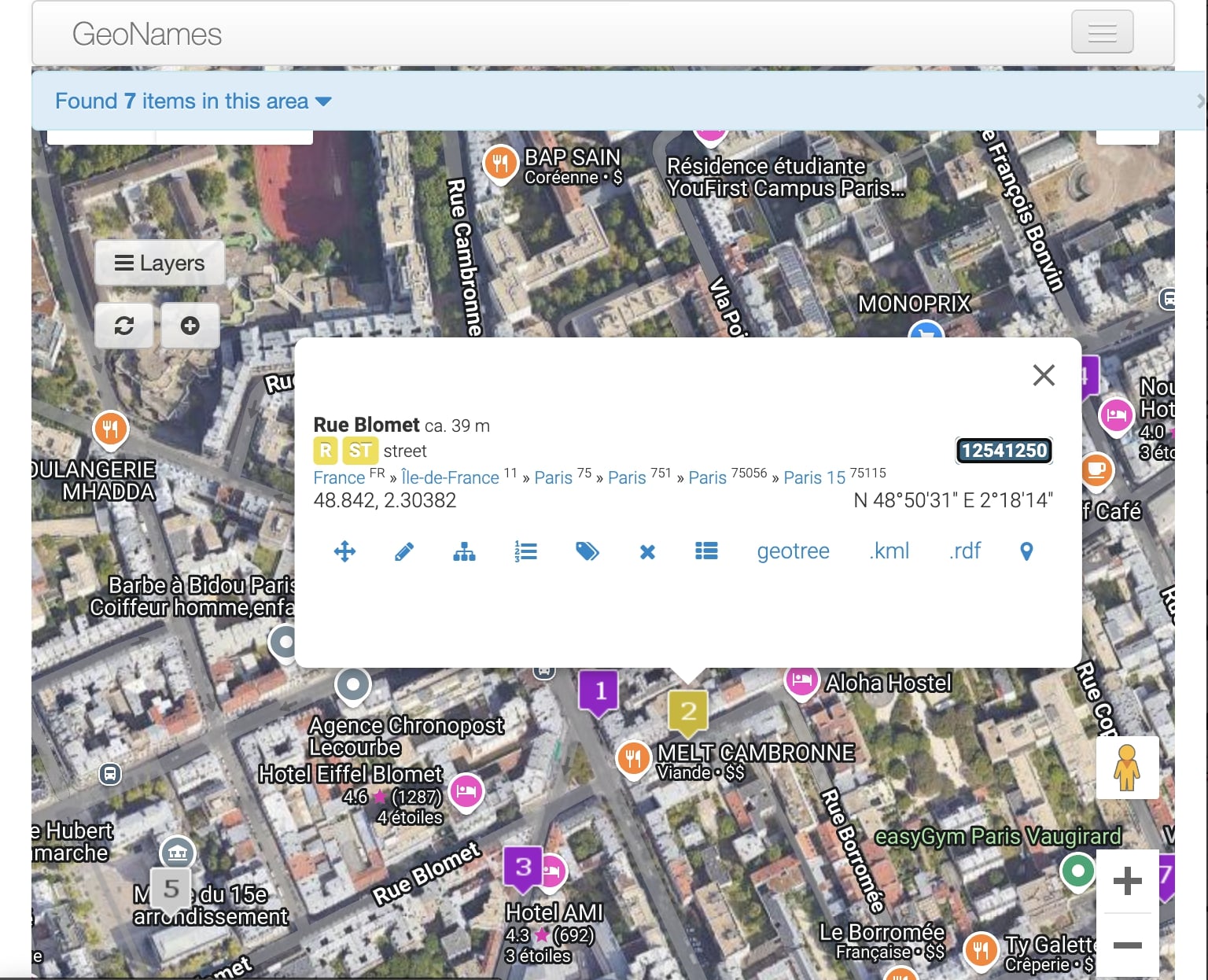

Dans cette dernière section, nous allons découvrir les différentes possibilités pour partager et valoriser une collection cartographique numérique ou numérisée. De la simple bibliothèque en ligne aux plateformes de recherche dynamiques, en passant par les bases de données spécialisées, chaque option de diffusion ouvre de nouvelles perspectives d'utilisation et de découverte pour les usagers.

15 minutes de lecture

-

Cette formation vous a donné les connaissances de base pour commencer un projet de valorisation numérique de votre fonds cartographique. Il s’agit d’une introduction : n’oubliez pas que chaque projet est unique et comporte des enjeux qui lui sont propres. À vous d’adapter vos choix aux besoins et opportunités spécifiques de votre établissement ou de votre collection. Consulter les sites d’autres établissements diffusant des cartes numérisées avec les mêmes objectifs que vous est le meilleur moyen de trouver des idées et de faire des choix.

-

Cette auto-formation sur la valorisation numérique de collections cartographiques est maintenant terminée. Vous pouvez si vous le souhaitez poser vos questions ou faire vos remarques dans le forum dédié ci-dessous.

-

Ce forum est à votre disposition pour échanger sur le cours et poser vos questions.

-