Résumé de section

-

Connaître et éviter le plagiat

Cette section vous guide à travers la notion de plagiat, ses distinctions par rapport à la contrefaçon, leurs implications légales. Vous découvrirez les outils de détection utilisés par les universités.

2 vidéos

-

Le plagiat : définition

Dans le monde académique, deux termes reviennent constamment : plagiat et contrefaçon. Souvent confondus, ils recouvrent pourtant des réalités juridiques et éthiques distinctes. Tandis que l'un relève de la déontologie universitaire, l'autre constitue un véritable délit pénal.

Cette vidéo explore les nuances entre ces deux notions à travers une approche historique et pratique. Découvrez pourquoi le plagiat, né de l'évolution de la notion d'individualité artistique depuis le XVe siècle, ne possède pas de définition juridique stricte, contrairement à la contrefaçon clairement encadrée par le Code de la propriété intellectuelle.

Le plagiat : définition - Marie Latour (YouTube)

Transcription - Le plagiat : définition

Introduction : Plagiat et contrefaçon, quelles différences ?

Les écrits académiques, ainsi que les œuvres littéraires ou artistiques, sont régis, comme nous l'avons vu dans les précédentes vidéos, par le code de la propriété intellectuelle et plus spécifiquement par le droit d'auteur, dès lors que les créations sont originales. Y contrevenir, c'est risquer d'être accusé de plagiat ou de contrefaçon. Mais au fait, quelle différence existe-t-il entre les deux ? À la fin de ce cours, vous connaîtrez les différences entre ces deux notions.

Le plagiat : une notion morale plutôt que juridique

Concernant une idée reçue, ce n'est pas le fait de reprendre et d'utiliser de courts passages d'un document dans ses travaux qui est répréhensible. Cette pratique est d'ailleurs largement encouragée à l'université et se situe au cœur même du processus de production scientifique. Non, ce qui est interdit, c'est de le faire sans citer le document originel, en faisant ou en laissant croire que les idées ou les textes reproduits sont les vôtres.

Le plagiat, contrairement à la contrefaçon, ne fait pas l'objet d'une définition juridique. Il relève d'ailleurs d'un vocabulaire qui est plutôt issu de la critique artistique et littéraire que des sciences juridiques à proprement parler. Il porte en lui une condamnation d'ordre moral, le plagiaire faisant état de son peu d'éthique en contrevenant aux codes déontologiques de son milieu, et ici du milieu académique.

Le plagiat peut être bien sûr lié à la contrefaçon, mais il ne se confond pas avec elle. C'est une des modalités de la contrefaçon parmi d'autres. Et pire, il peut se situer dans une zone grise avec les autres formes d'intertextualité définies par Gérard Genette comme des « présences effectives d'un texte dans un autre ».

Histoire du plagiat

Le terme plagiat vient en fait du grec plagios, qui signifie « oblique, rusé ». Dans la Rome antique, il désignait en fait non pas un voleur de mots, mais un voleur d'esclaves ou d'enfants destinés à l'esclavage. Sa présence chez des auteurs comme Virgile, un poète du 1er siècle avant Jésus-Christ, et dans les codes juridiques romains, a longtemps laissé penser aux historiens que le plagiat, au sens où on l'entend actuellement, existait dans la Rome antique, ce qui, on le sait aujourd'hui, est complètement faux.

Au Moyen Âge, le plagiat, tel que nous le comprenons, n'existait pas, car les œuvres étaient souvent le fruit d'un travail collectif provenant des moines copistes. Le grand changement a eu lieu au XVe siècle, avec le début de l'imprimerie et la multiplication des œuvres produites qui deviennent alors un produit à forte valeur marchande. Dès lors, le copieur n'est plus un copiste comme on appelait les moines, mais un fraudeur. Il semblerait que le terme plagiaire, au sens de « voleur d'œuvres d'autrui », soit apparu en 1555.

Le XVIIIe siècle marque un tournant avec le développement de la notion d'individu, et le plagiat est dénoncé alors par de nombreux grands auteurs, comme Beaumarchais. Avec l'ouverture des chambres de recherche, la numérisation des matériaux et la mise en ligne des débats scientifiques, des études et des projets de recherche, ils fragilisent aujourd'hui la recherche scientifique. C'est pour cette raison que les universités durcissent le ton et se dotent de moyens de détection de plagiat afin de pouvoir mieux le sanctionner.

La contrefaçon : un délit clairement défini

Contrairement au plagiat, la contrefaçon est un délit clairement défini par le Code de la propriété intellectuelle. Elle se caractérise par la violation du droit moral ou du droit patrimonial, principalement du droit de reproduction ou du droit de représentation d'une œuvre. Elle sanctionne l'usage d'une œuvre originale sans l'autorisation de l'auteur ou de ses ayants-droit, et constitue une infraction pénale.

L'article de l'Encyclopédie Universalis précise à ce sujet que ce sont les lois des 13 et 19 janvier 1791, puis des 19 et 24 juillet 1793 relatives aux spectacles, aux écrits, aux œuvres musicales et picturales qui ont pour la première fois, d'une manière générale, soumis à l'accord de l'auteur toute représentation ou reproduction de ces œuvres. Divers textes sont intervenus par la suite pour étendre la protection, jusqu'au texte fondamental qui est la loi du 11 mars 1957 en matière littéraire et artistique, qui a été modifiée le 3 juillet 1985.

L'exception de courte citation : cas pratiques

Recopier trois lignes d'un livre dans son mémoire ou dans un travail académique, c'est du plagiat, mais cela bénéficie de l'exception de courte citation, tant est que l'on cite correctement l'auteur et la source d'où proviennent ces lignes, et que l'on ait bien respecté les règles de citation académique que nous verrons dans la suite des vidéos. Si l'on respecte ces règles de citation, la pratique est même encouragée et valorisée par les correcteurs et enseignants. Si, en revanche, l'origine de la citation n'est pas indiquée, et qu'on laisse sous-entendre que celle-ci est sienne, alors, c'est effectivement du plagiat qui peut être sanctionné, car on s'attribue des mérites qui ne sont pas les siens, et on contrevient ainsi à un code déontologique et éthique qui rend seulement possible la confiance en la science.

Recopier trois pages entières d'un livre dans son mémoire ou dans un travail universitaire, c'est également du plagiat, mais cela peut aussi bénéficier de l'exception de courte citation à certaines conditions. Ces trois pages doivent en fait représenter un court extrait de l'œuvre d'origine, qu'on appelle œuvre citée, et du mémoire, qu'on appelle œuvre citante. Il faut donc tenir compte de l'œuvre citée et de l'œuvre citante et respecter les principes généraux des citations.

De plus, les trois pages ne doivent pas être citées les unes à la suite des autres. Elles doivent être incorporées dans le mémoire ou la thèse à des endroits différents, car la citation est là pour illustrer, et non pas pour faire le travail. Or, trois pages qui se suivent, empruntées à l'œuvre originale, ne constituent pas une illustration.

Les limites de l'exception de citation

En tout état de cause, la reprise de l'intégralité d'une œuvre, même courte et sous forme de citation, est interdite, et constitue de la contrefaçon par reproduction. Dans ce cas, pour ne pas relever du délit de contrefaçon, il faut soit disposer des droits sur le document dans le cadre d'un accord explicite de l'auteur si celui-ci est placé sous copyright, ou que le document ait été placé de manière explicite sous licence libre par son auteur.

Il en est de même pour les images, les graphiques, les schémas, les données d'un document. Il faut bien comprendre que tout est, par défaut, protégé par le copyright ou le droit d'auteur français classique. Le droit de citation courte n'est qu'une exception légale, qui ne couvre pas ce type d'éléments lorsqu'ils sont reproduits en intégralité.

Dès lors, introduire dans son devoir des images, des graphiques, des schémas ou des données dont les droits ne vous ont pas été explicitement accordés par l'auteur ou qui n'ont pas été explicitement diffusés sous licence libre de type Creative Commons, par exemple, vous expose à un délit de contrefaçon.

Conclusion

Voilà, vous savez tout, enfin, presque tout, sur les différences entre plagiat et contrefaçon.

Résumé - Le plagiat : définition

-

Plagiat : détection et sanctions

Au-delà de la simple connaissance théorique du plagiat et de la contrefaçon, les universités modernes ont développé un arsenal complet pour détecter et sanctionner ces pratiques. Face à l'explosion du plagiat dans l'enseignement supérieur, amplifiée par l'infobésité numérique et la pression concurrentielle, les établissements investissent massivement dans la prévention et la répression.

Cette vidéo explore les moyens technologiques et humains mis en œuvre par les universités pour identifier les fraudes académiques. Découvrez le fonctionnement de Compilatio, le logiciel anti-plagiat utilisé par la quasi-totalité des universités françaises, et comprenez la différence cruciale entre taux de similitude et taux de plagiat.

Nous aborderons également les sanctions encourues, depuis les mesures disciplinaires internes (note zéro, exclusion) jusqu'aux poursuites pénales pour contrefaçon (300 000 euros d'amende, 3 ans d'emprisonnement). Un panorama complet des enjeux éthiques, économiques et juridiques qui entourent l'intégrité académique à l'ère du numérique.

Transcription - Plagiat : détection et sanctions

Introduction : L'enjeu de la lutte contre le plagiat

Connaître ce que sont le plagiat et la contrefaçon, c'est bien. Les éliminer de vos pratiques, c'est encore mieux. À la fin de cette vidéo, vous saurez de quels moyens se dotent les universités pour combattre le plagiat et la contrefaçon et comment ceux-ci sont sanctionnés.

Les enjeux éthiques et économiques du plagiat

Michelle Bergadaa, professeure à l'Université de Genève et spécialiste des questions liées au plagiat, résume ainsi les différents problèmes éthiques que pose celui-ci dans son article « Une brève histoire de la lutte contre le plagiat dans le monde académique » :

- Le palgiaire s'inscrit en faux vis-à-vis du droit fondamental du lecteur à accéder à l'original des sources de la connaissance.

- Il s'approprie une œuvre de l'esprit, donc unique. C'est une grave atteinte aux droits de la personnalité.

- Les comportements plagiaires portent atteinte aux droits ultérieurs des auteurs de publier le résultat de leurs travaux.

- Le plagiaire fraude le système, car il multiplie à bon compte le nombre de publications figurant sur son curriculum vitae.

- Le plagiat est une porte ouverte à de nombreuses dérives. Une personne n'ayant pas de scrupules à plagier en aurait-elle à trafiquer ses données ou à mentir sur ses résultats ?

Autre conséquence : lorsqu'il est révélé, le plagiat nuit à l'image de l'institution du tricheur, à ses collaborateurs et à ses étudiants. Le rôle social de la revue scientifique traditionnelle n'est plus tant de diffuser des objets de connaissance, d'archiver des connaissances canoniques ou de contrôler la qualité des articles publiés. Il est surtout de qualifier les auteurs. Le plagiat s'inscrit donc en faux dans la réalité des index de citations et à chacune de nos publications, nous pouvons en toute bonne foi promouvoir un faussaire et son institution.

Le plagiat induit des dommages collatéraux importants. Dans les établissements universitaires, la mise en examen du présumé plagiaire appelle des commissions d'enquête longues et coûteuses. Nul ne chiffre aujourd'hui les salaires des avocats et des enquêteurs associés, le temps perdu par les directeurs de recherche et autres parties prenantes. Or, il n'y a aucune compensation pour les établissements ayant l'honnêteté de conduire de telles enquêtes. Cet argent est bien souvent prélevé sur les budgets de la recherche.

Les facteurs d'augmentation du plagiat

Pourtant, malgré le coût matériel et déontologique du plagiat, celui-ci n'a cessé de croître au sein des universités. Michelle Bergadaa l'attribue à cinq facteurs majeurs :

-

L'infobésité, due à Internet, qui fait que le chercheur passe plus de temps à trier les publications fiables dans un flot d'informations continues qu'à débusquer dans un environnement où, il y a 20 ans, elle faisait surtout état de leur rareté.

-

La "peopolisation" du chercheur, invité à exposer ses réalisations sur le web dans un univers ultra-concurrentiel.

-

Le sentiment d'urgence qui prévaut dans la société, alors que la science a besoin de temps long pour se faire.

-

Le poids de la quantification de la recherche. Le chercheur est évalué sur la quantité des articles qu'il produit.

-

La tentation de certains chercheurs de diviser leurs recherches en un grand nombre d'articles plus petits pour en augmenter la quantité, ce qui conduit à l'autoplagiat, qui est aussi répréhensible.

Le plagiat est devenu un poids dans les universités, qui entache auprès des chercheurs comme de la société civile la confiance qu'on peut lui accorder, ce qu'a très bien révélé la crise autour de la Covid-19. Les universités cherchent donc à se doter de moyens permettant de repérer et de sanctionner le plagiat afin de tenter, sinon de l'éliminer, du moins d'entraver son développement.

Les moyens de détection du plagiat

Les universités sont en train de se doter d'un arsenal de moyens et d'outils permettant d'endiguer le phénomène de plagiat : elles fournissent des rapports scientifiques et administratifs sur le phénomène, elles mettent en place des actions de sensibilisation et de prévention, elles créent des sites de ressources et de formation sur le sujet, des commissions ad hoc, des colloques et des travaux de recherche, et dernièrement, il y a eu la création de référents éthiques et fiabilité de la recherche au sein des établissements.

Il existe des logiciels qui permettent de repérer le plagiat dans les travaux des étudiants, mais il ne s'agit pas là du seul moyen de détection. Le plagiat est souvent repérable à l'œil nu à travers l'un des indices suivants que l'on peut repérer dans vos écrits :

- Des variations du niveau de la langue ou de la syntaxe au sein du même travail

- Des parties de travail qui semblent être en décalage complet avec le reste

- Des parties du travail qui sont très bien écrites ou plus avancées que le niveau de l'étudiant

- Des parties du travail qui contiennent des erreurs ou des incohérences

- Des parties du travail qui contiennent des phrases ou des paragraphes entiers reconnus par l'enseignant comme étant du copier-coller d'autres sources sans que celles-ci, bien sûr, n'aient été mentionnées

Le logiciel Compilatio

La quasi-totalité des universités françaises, dont l'Université de Guyane, sont équipées d'un logiciel anti-plagiat que l'on nomme Compilatio. Celui-ci contient une énorme base de connaissances, qui comprend notamment tout le web, ainsi que les travaux de recherche soutenus dans les différentes universités.

Compilatio peut être globalement utilisé de deux manières : soit l'évaluateur peut se connecter directement au logiciel en s'identifiant via un compte fourni par son université de rattachement, soit il peut choisir de l'activer à la remise des travaux sur une plateforme pédagogique de type Moodle.

Chaque évaluateur doit au préalable rentrer dans le logiciel les taux de similitude qui lui paraissent acceptables et qui varient selon les disciplines concernées, certaines disciplines, comme les sciences juridiques, ayant plus besoin de citer que d'autres. L'évaluateur ajoute des fichiers qu'il souhaite analyser dans Compilatio, qui va ensuite lancer l'analyse sur ce document.

Compilatio ne va pas sortir un taux de plagiat, mais un taux de similitude, ce qui est très différent. Le taux de similitude donne simplement le nombre de reprises effectuées par l'étudiant dans d'autres documents ou dans le web. Mais ces documents peuvent très bien avoir été cités correctement par l'étudiant. Et, dans ce cas-là, celui-ci ne sera bien sûr pas pénalisé.

C'est pourquoi Compilatio fournit, en complément du taux de similitude, un rapport d'analyse complet donnant toutes les sources d'où proviennent les informations reprises par l'étudiant. Si le taux de similitude du rapport est élevé, en dessous d'un certain seuil, on considère qu'il n'est pas utile de l'ouvrir et on valide le document comme non plagié. Le correcteur ouvre le rapport et vérifie que chaque passage est cité correctement. Il retranche alors manuellement tous les passages correctement cités du taux de similitude, qui devient à la fin seulement du traitement un taux de plagiat. Il reste à l'évaluateur le soin d'apprécier s'il peut considérer le document comme plagié ou non. Les codes couleurs de Compilatio aident à ce choix : vert (très peu de plagiat), rouge (beaucoup de plagiat) et orange (intermédiaire).

L'utilisation attendue des sources

On attend d'un étudiant en master ou en doctorat qu'il s'appuie sur les connaissances produites sur un sujet par des spécialistes et qu'il les confronte à sa recherche afin de produire une analyse qui lui est personnelle. Cela veut dire que vous devez absolument citer des sources, car d'autres que vous ont déjà travaillé sur votre sujet, et ce sera valorisé dans le cadre de l'évaluation. Et que vous devez surtout respecter les règles de citation académique pour éviter le plagiat.

Cela veut dire aussi que faire de son travail une simple accumulation de citations, sans montrer d'analyse personnelle, est également prohibé, et ce, même si vous citez correctement.

Compilatio n'est disponible que pour les personnels et les chercheurs des universités, pas pour les étudiants. Il existe cependant une autre version du logiciel, disponible cette fois pour les étudiants : il s'agit de Compilatio Studium. Cet outil n'est bien sûr pas là pour vous aider à tricher, mais pour repérer pour vous les endroits où vous auriez mal cité vos sources et vous accompagner dans le respect des règles de citation académique.

Les sanctions du plagiat et de la contrefaçon

Le plagiat peut faire l'objet de sanctions civiles et disciplinaires. Puisqu'il s'agit d'un non-respect déontologique, il est puni en interne au sein des universités. Les sanctions prises peuvent aller d'une note de zéro pour un devoir ou un rapport académique à une exclusion de l'université pour plusieurs mois, voire plusieurs années, ou encore une interdiction de passer les examens pendant un certain nombre d'années.

Pour les enseignants, personnels et les chercheurs déjà en poste, il peut conduire à l'annulation d'une thèse ou à un licenciement. Le caractère volontaire ou involontaire du plagiat n'est pas du tout considéré dans la prise de sanctions à l'encontre de l'étudiant.

Lorsque le plagiat ne respecte pas les règles de citation, il peut être sanctionné pénalement via le délit de contrefaçon. La contrefaçon est punie au maximum de 300 000 euros d'amende et de 3 années d'emprisonnement. En cas de récidive, les peines encourues sont doublées.

Une personne morale peut être pénalement responsable de contrefaçon. Dans ce cas, la personne morale encourt une amende maximale égale au quintuple de l'amende prévue pour les personnes physiques, soit la bagatelle de 1 500 000 euros, ainsi que toutes les peines prévues à l'article 131-39 du Code pénal.

En plus des peines principales (amende et/ou prison), le juge peut infliger au contrefacteur des peines accessoires : destruction de l'œuvre contrefaisante, saisie des recettes en cas de commercialisation, fermeture de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction, publication du jugement aux frais du condamné.

Conclusion

Voilà, vous savez tout, ou presque tout, sur la détection et la sanction du plagiat et de la contrefaçon dans les universités.

Résumé - Plagiat : détection et sanctions

-

Quiz !

-

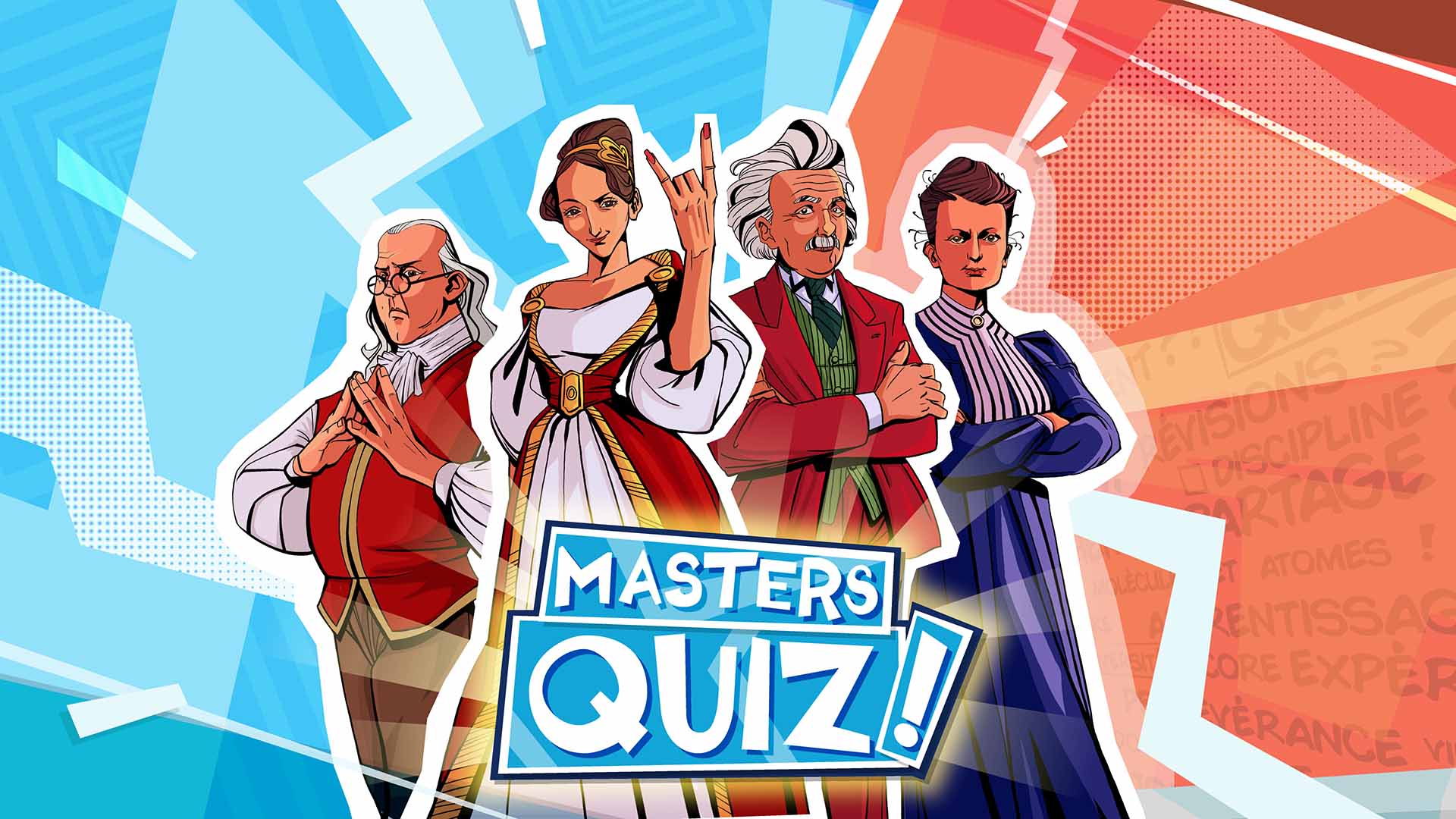

Testez vos connaissances avec Masters Quiz!

Pour consolider vos apprentissages sur le plagiat et la contrefaçon, nous vous proposons de découvrir Masters Quiz!, un jeu éducatif qui vous permet de mesurer vos connaissances face aux plus grands maîtres de chaque discipline.

Cette plateforme ludopédagogique offre un système de quiz organisé par discipline, niveau et chapitre, avec des fonctionnalités avancées comme l'intégration d'images, de formules LaTeX et de feedback pédagogique détaillé. Que ce soit pour réviser en autonomie ou participer à des événements compétitifs avec classement, Masters Quiz! transforme l'apprentissage en défi stimulant.

L'outil propose des modes de révision personnalisés permettant de combiner des questions multidisciplinaires et de sortir des silos traditionnels. Les enseignants peuvent créer leurs propres contenus via un éditeur ergonomique et importer des questions depuis Moodle, favorisant ainsi le partage au sein de la communauté éducative.

Télécharger Masters Quiz!

-