Introduction au monde des cartes

Résumé de section

-

Cette formation a été conçue dans le cadre du consortium ImaGEO labellisée par la TGIR Huma-Num. Elle vous permettra de connaître l’histoire et l’épistémologie de la cartographie, les concepts géographiques de base et les différents types de cartes et de données produites par des géographes.

Il s'agit d'une introduction à la formation "Valorisation numérique de collections cartographiques : de la numérisation à la diffusion" présentée en bas de page.

Objectifs

- Connaître l’histoire et l’épistémologie de la cartographie

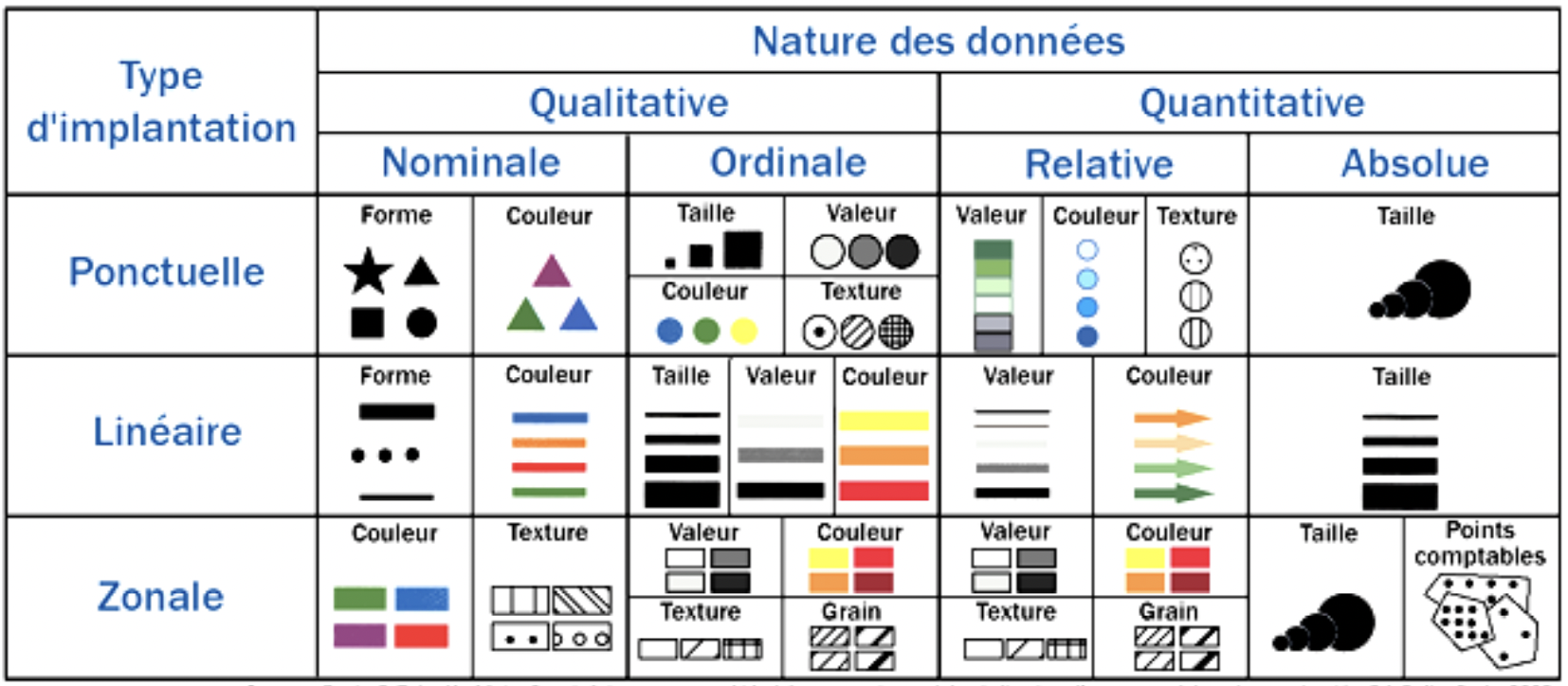

- Connaître les concepts géographiques de base pour comprendre les cartes

- Connaître les différents types de cartes et de données produites par des géographes aujourd’hui, en papier et en numérique

Ce cours est en libre accès !

Aucune création de compte ou d'inscription n'est nécessaire, toutefois vous ne pourrez le parcourir qu'en lecture seule.

Pour participer aux activités (exercices, forum...), vous devez vous inscrire au cours.

S'inscrire au cours -

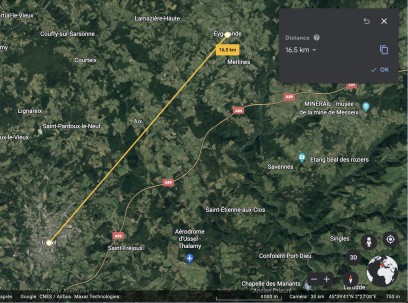

Entrons dans le sujet avec une rétrospective des cartes de leur début à aujourd'hui.

Temps de lecture : 20 min

-

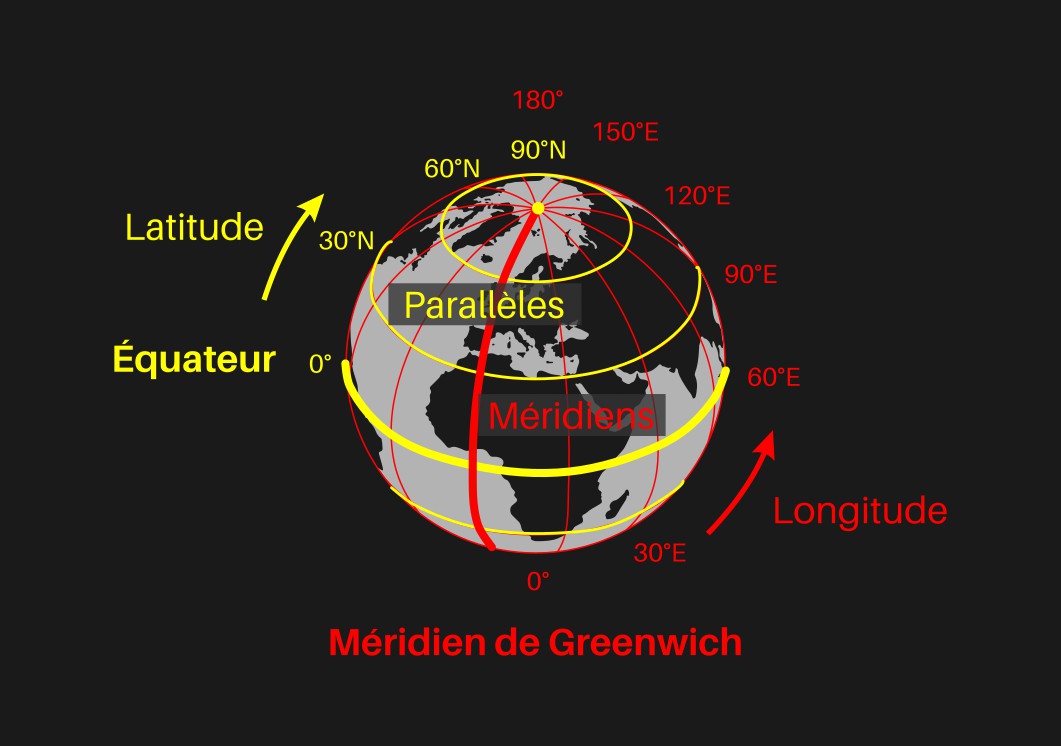

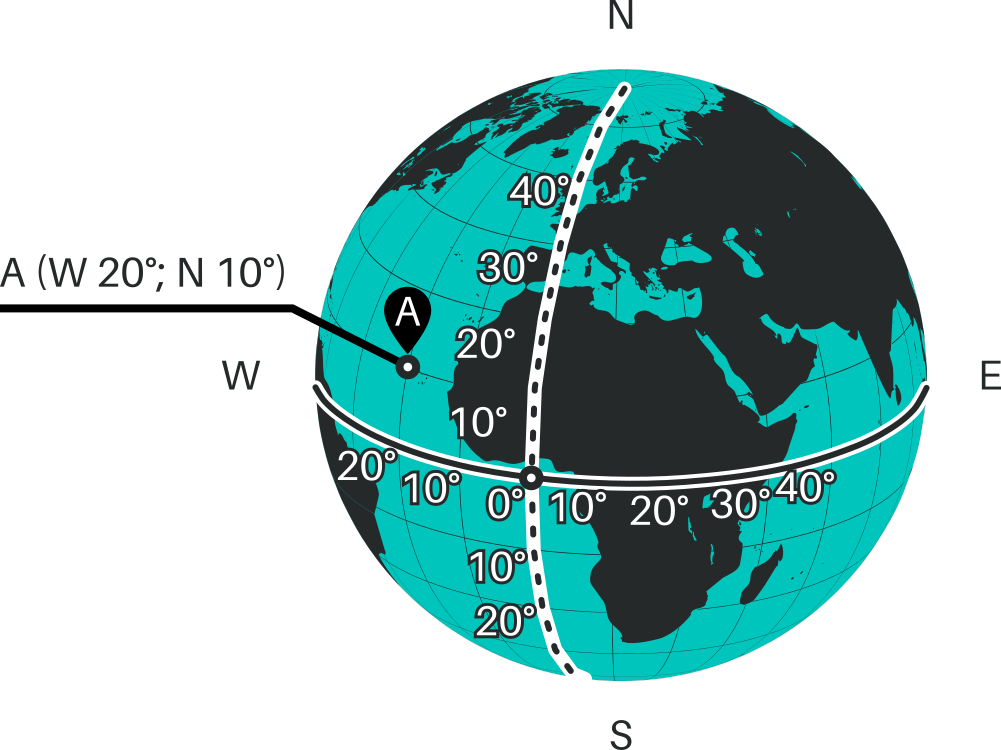

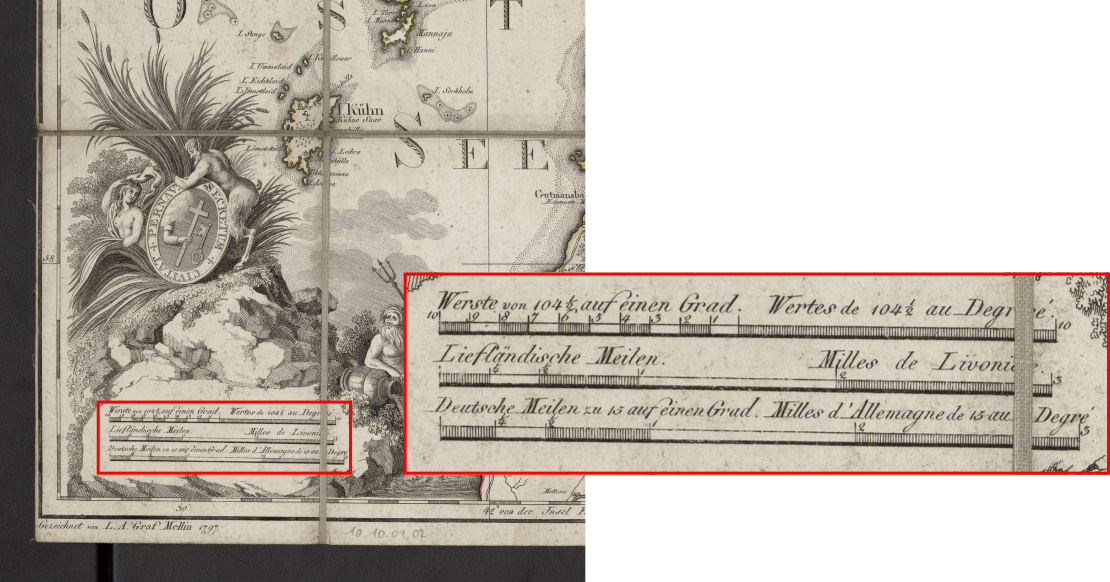

Pour comprendre des termes liés aux cartes : les coordonnées, les systèmes de projection, les échelles...

Temps de lecture : 50 min

-

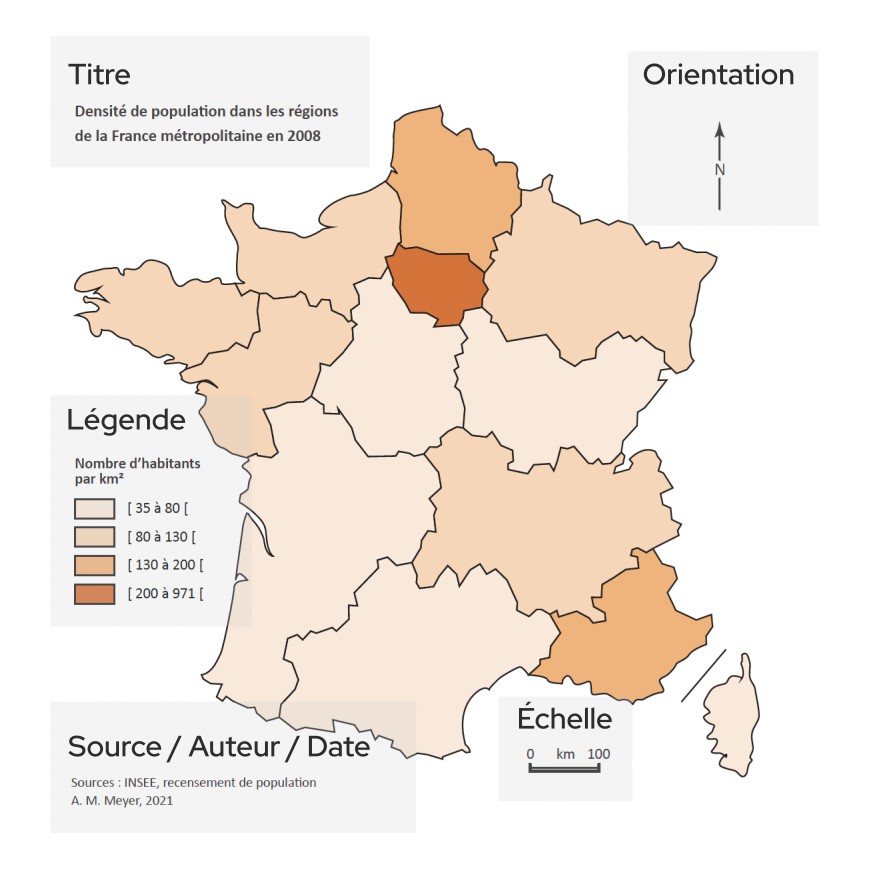

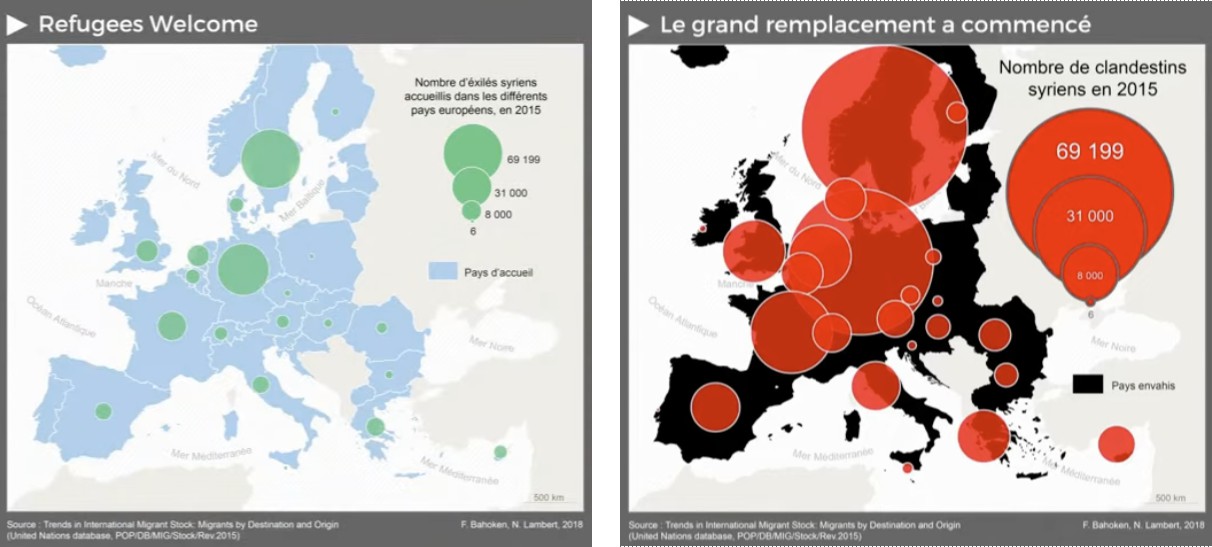

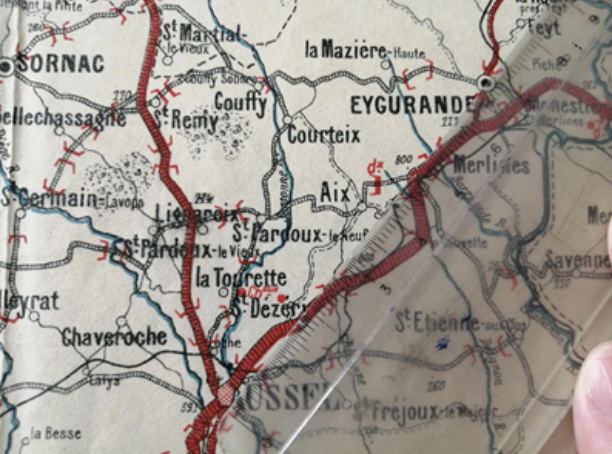

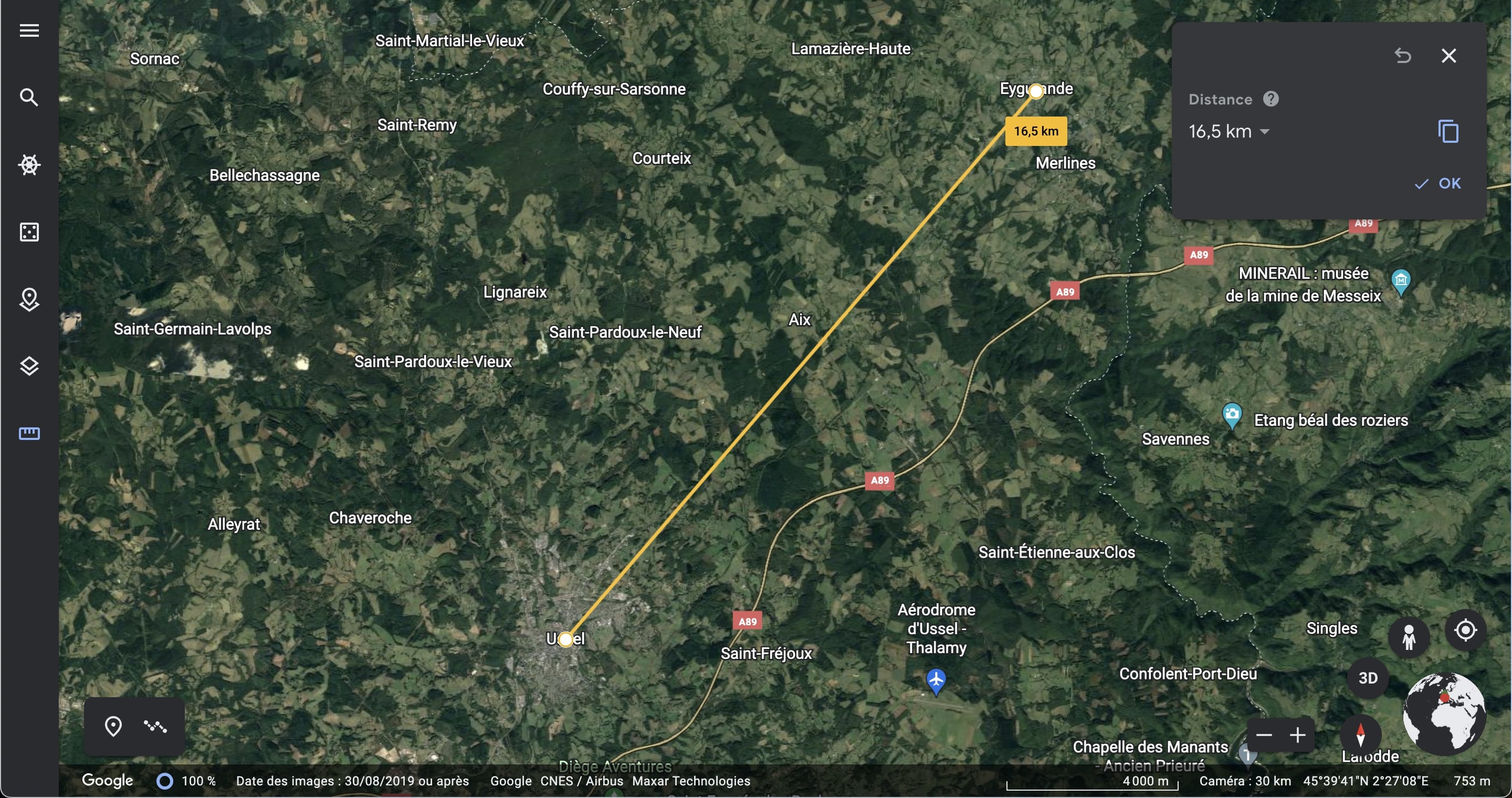

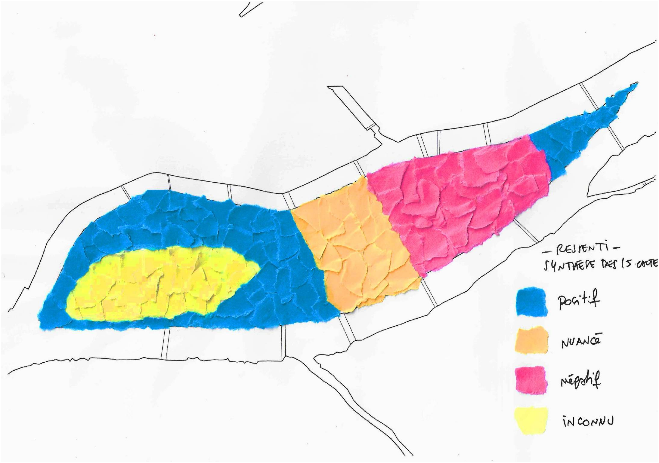

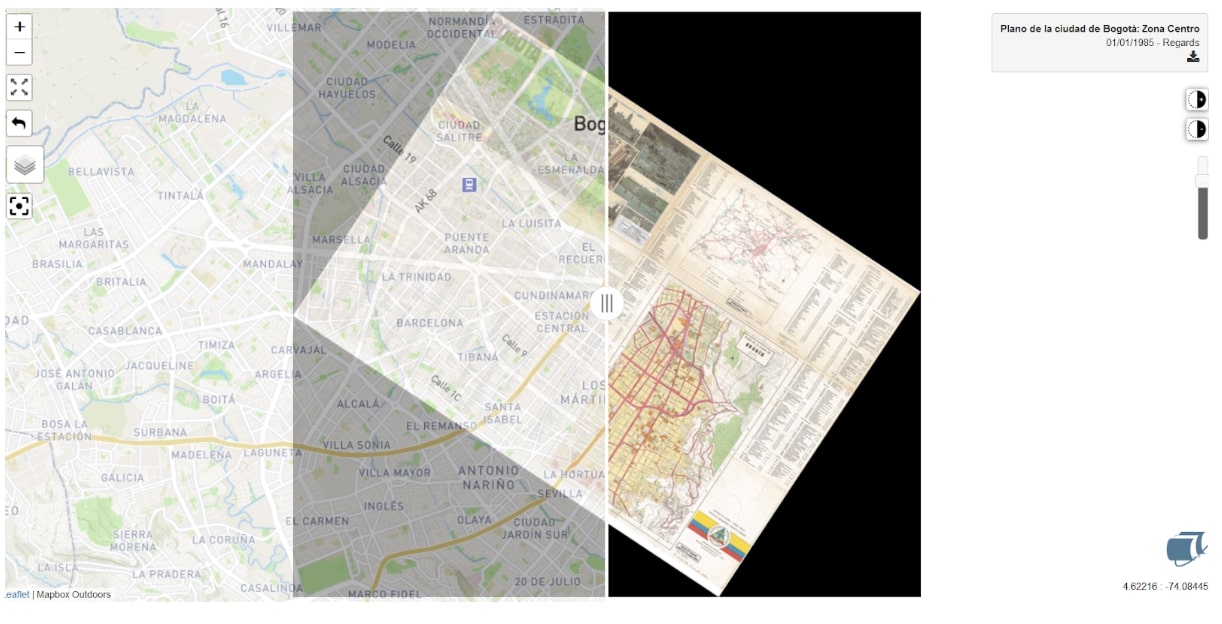

Pour mieux appréhender la diversité des cartes, de leurs usages et comprendre les différents traitements que l'on peut en faire.

Temps de lecture : 10 min

-

Cette introduction au monde des cartes est maintenant terminée. Vous pouvez si vous le souhaitez poser vos questions ou faire vos remarques dans le forum dédié ci-dessous.

-

Pour échanger sur le cours et poser vos questions.

-