Rédiger et publier un Data Paper

Résumé de section

-

Ce cours a pour but de donner un panorama des questions que soulèvent la rédaction et la publication d'un data paper. Vous trouverez dans cet espace de cours des ressources ainsi qu'un accompagnement méthodologique dans la rédaction d'un data paper.

Objectifs :

à l'issue de la formation, vous serez en mesure de :

- Appréhender les spécificités d'une publication de jeu de données.

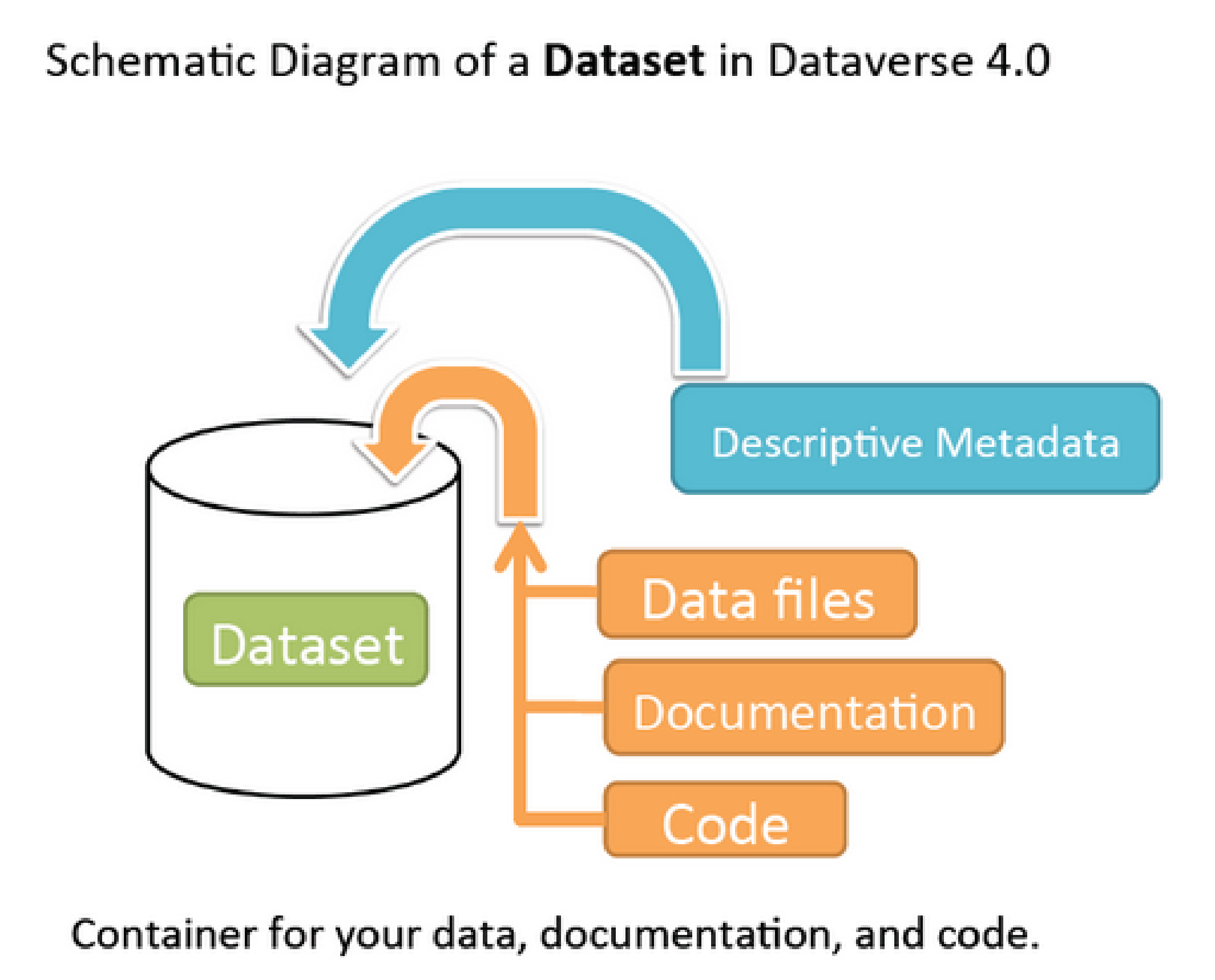

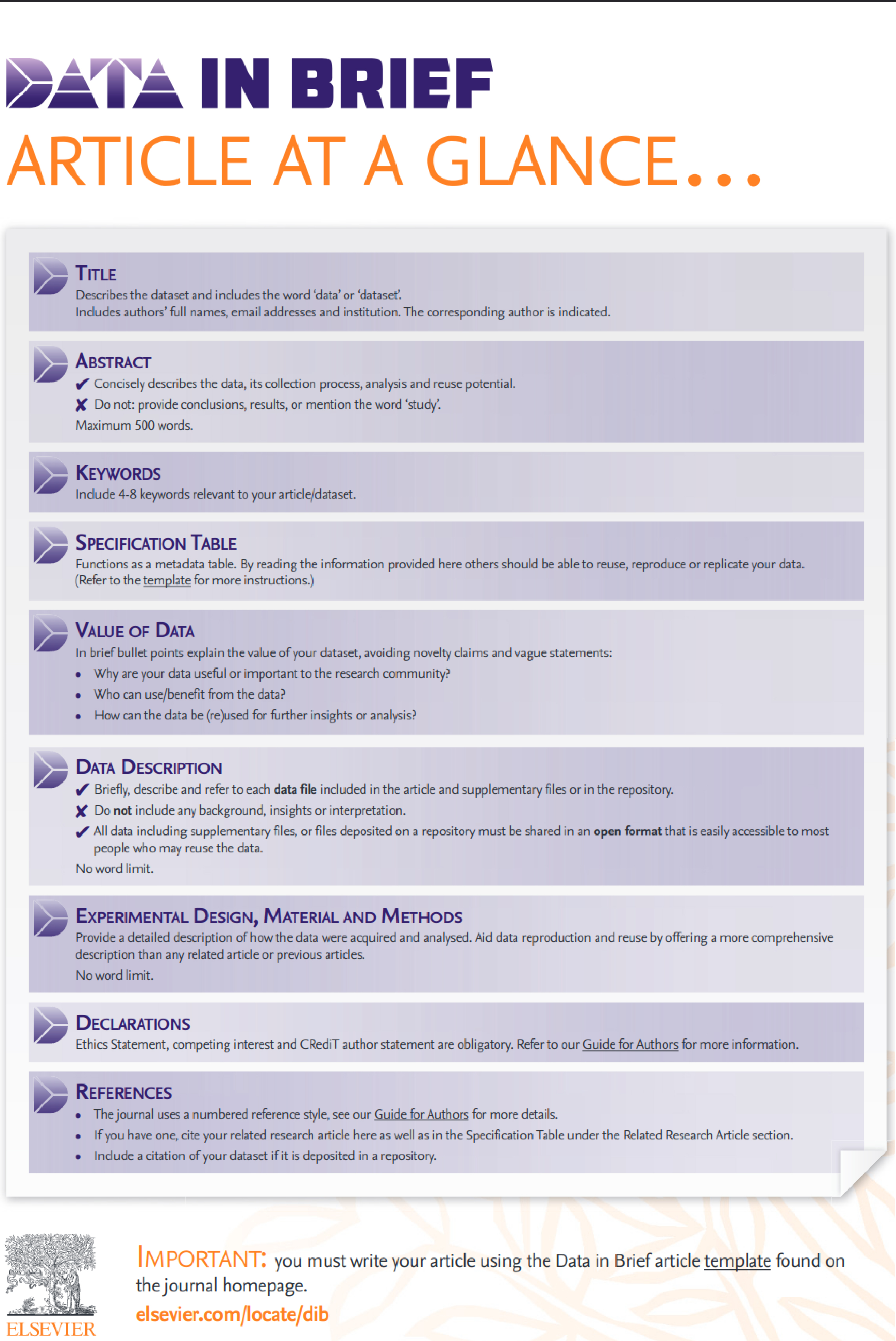

- Différencier les différents éléments composants un data paper.

- Appréhender l'écosystème d'outils dédiés à la publication de jeux de données.

- Identifier les questions à se poser dans le choix d'une revue ou d'un entrepôt de données.

- Comprendre l'enjeu de standards de métadonnées partagés et lisibles à la fois par des humains et des machines.

- Appréhender les particularités du processus de soumission d'un data paper.

Plan :

- Introduction

- Structure d'un data paper

- Ouvrir les données de la recherche

- Choisir une revue

- Sélectionner un entrepôt

- Affiner ses métadonnées

- Procédures soumission et évaluation

- Conclusion

Ce cours est en libre accès !

Aucune création de compte ou d'inscription n'est nécessaire, toutefois vous ne pourrez le parcourir qu'en lecture seule.

Pour participer à certaines activités (test, forum...), vous pouvez vous inscrire au cours.

-

Objectif : appréhender le concept de data paper

30 minutes de lecture

-

Objectifs :

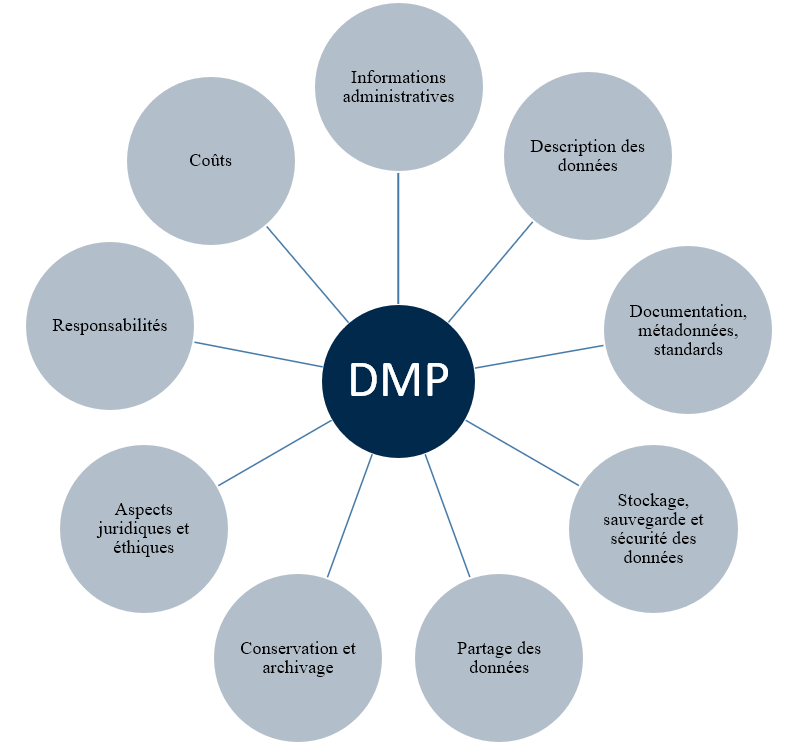

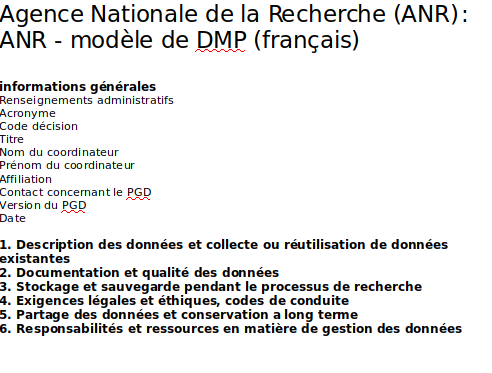

- appréhender le concept de Plan de Gestion des Données,

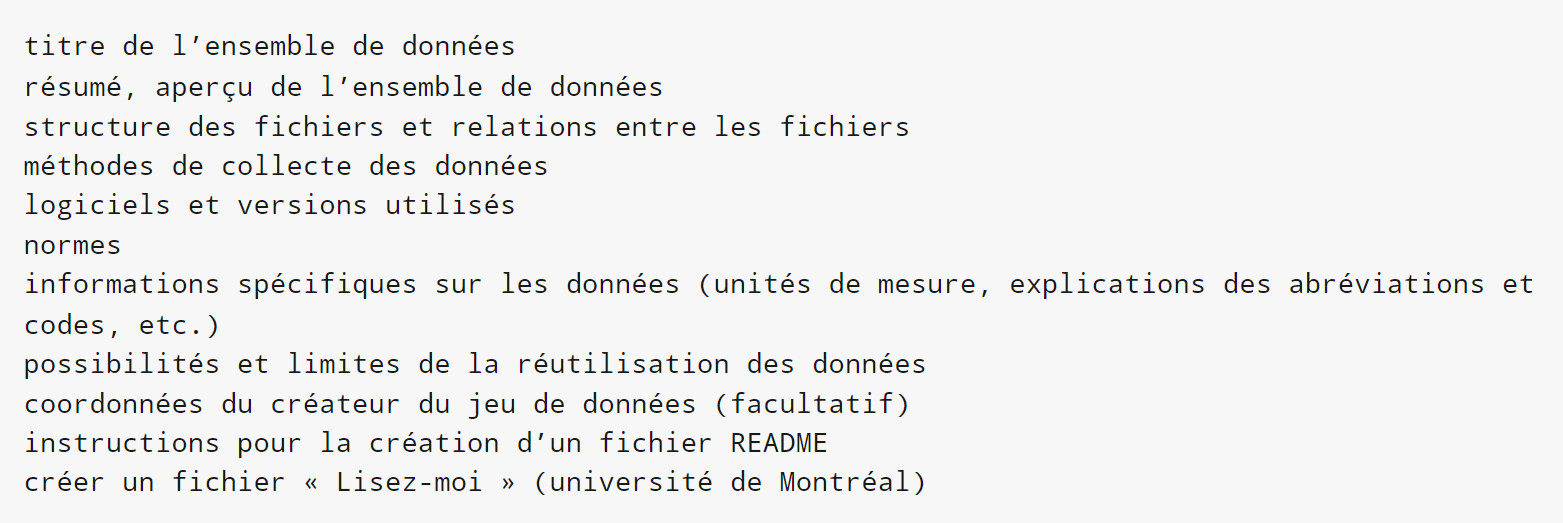

- identifier les éléments composant la structure d'un data paper,

- différencier les différentes politiques éditoriales des revues.

30 minutes de lecture

-

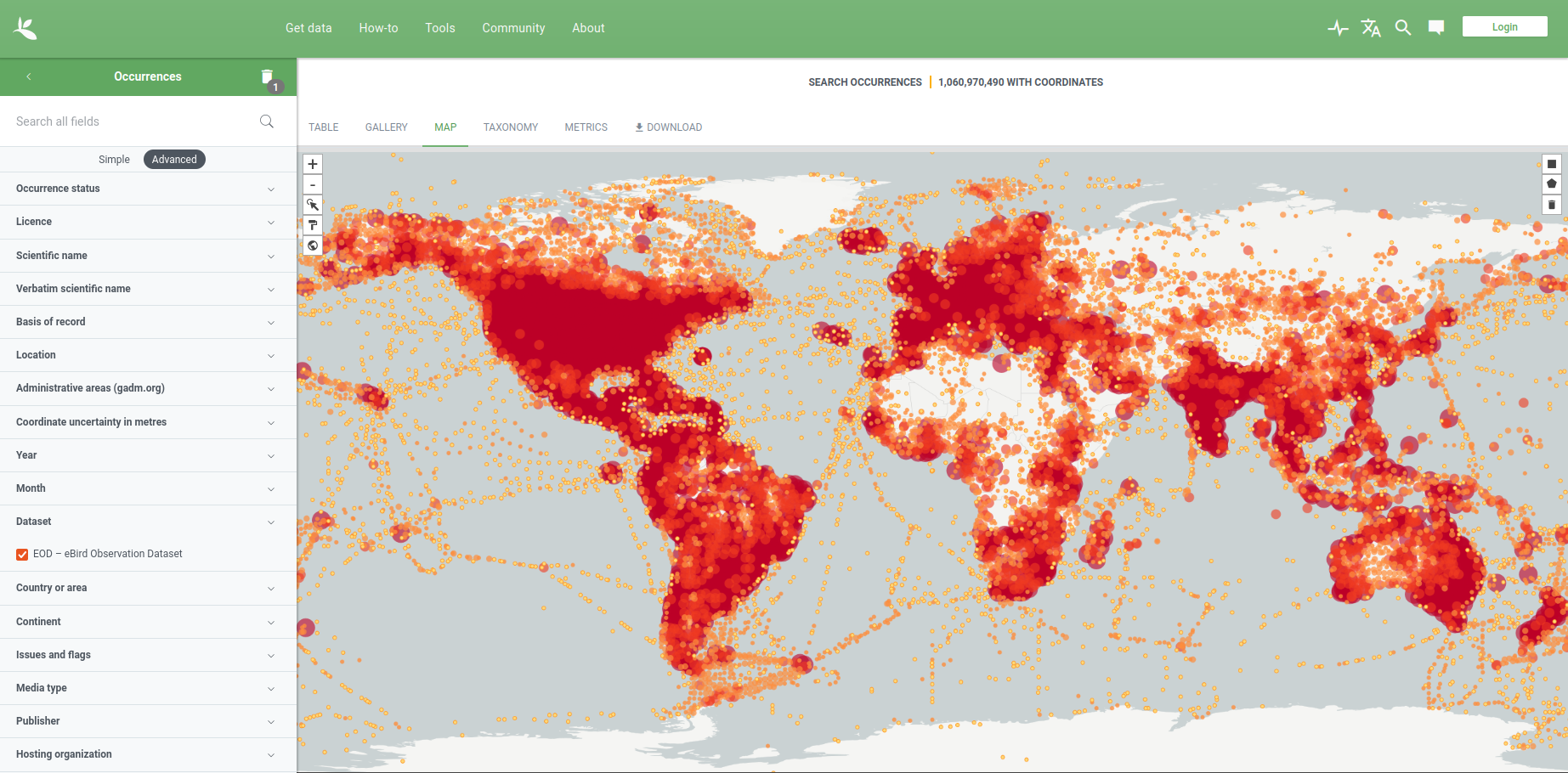

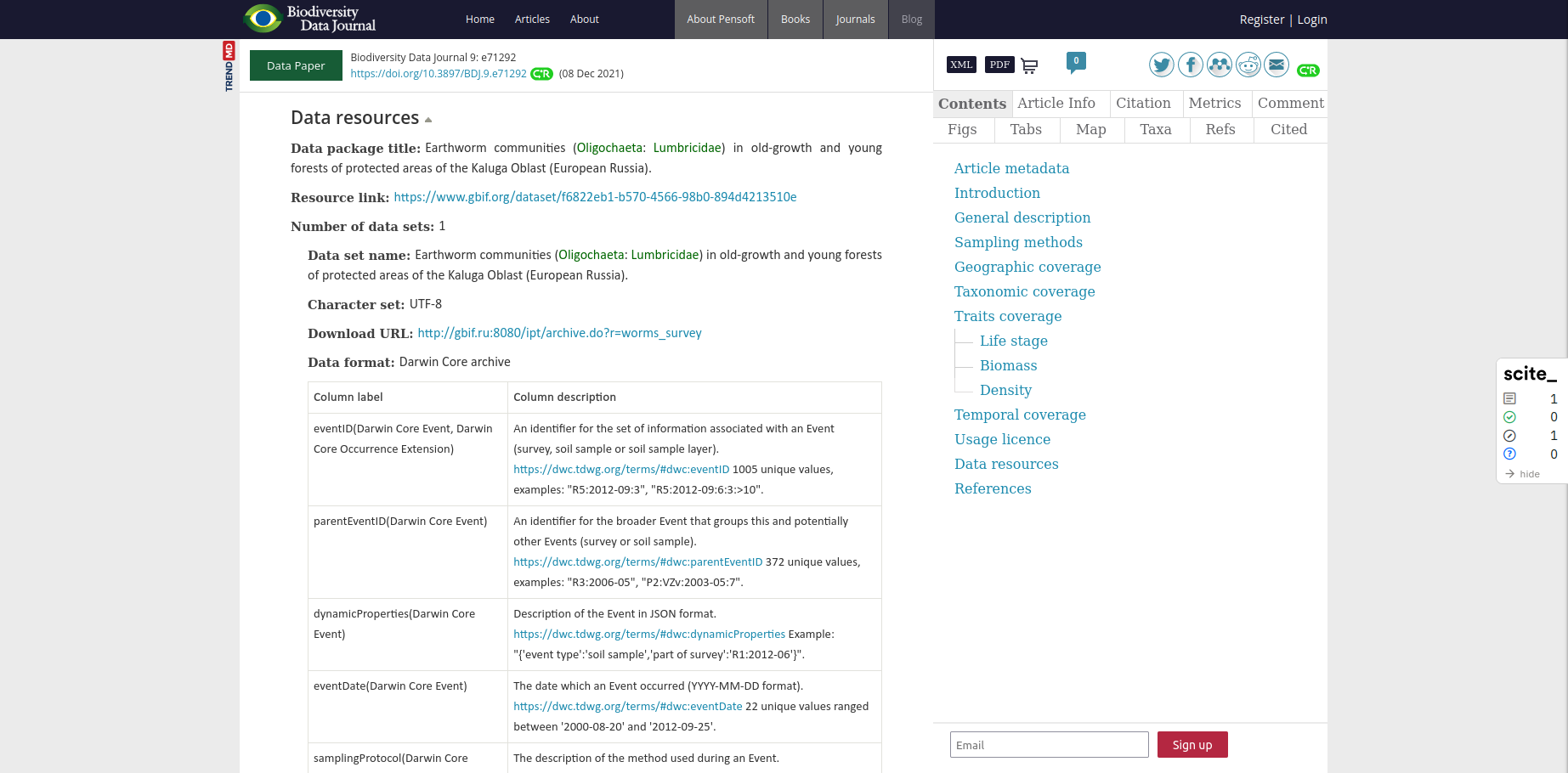

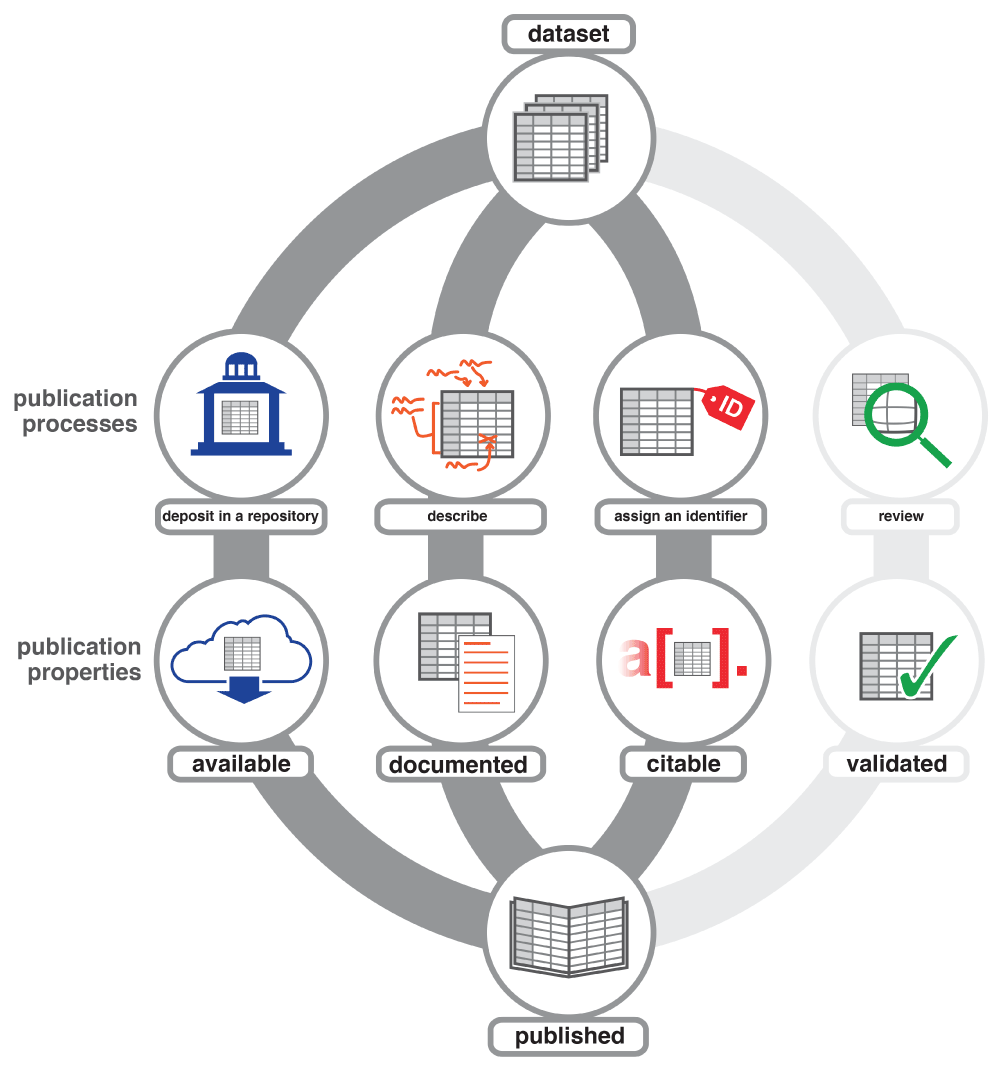

Un data paper accompagne l'ouverture d'un jeu de données selon les principes FAIR. Afin d'expliciter les méthodes de collecte, de traitement et de contrôle de qualité des données pour favoriser leur réutilisation, il est alors nécessaire d'assurer la découvrabilité des données via un entrepôt de données.

Objectif : identifier les outils de l'écosystème dédié aux données de la recherche.

5 minutes de lecture

-

Objectifs :

- appréhender le concept de curation des données,

- identifier les critères de sélection d'un entrepôt de données.

25 minutes de lecture

-

Objectifs :

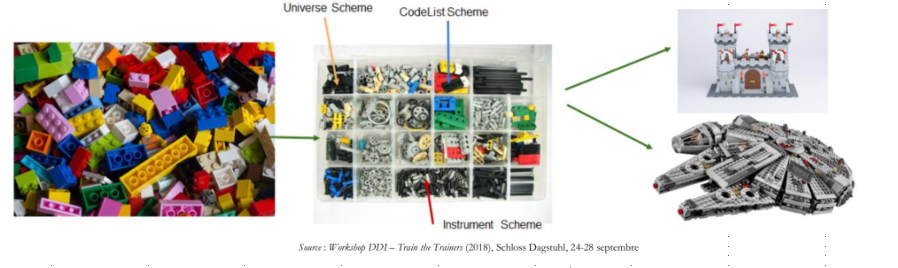

- appréhender l'enjeu des standards de métadonnées partagées dans une communauté de recherche,

- comprendre l'enjeu d'accompagner ses données par des métadonnées, lisibles par des humains et des machines.

15 minutes de lecture

-

Objectifs :

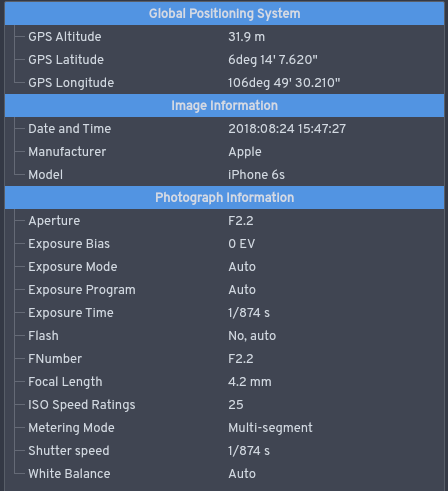

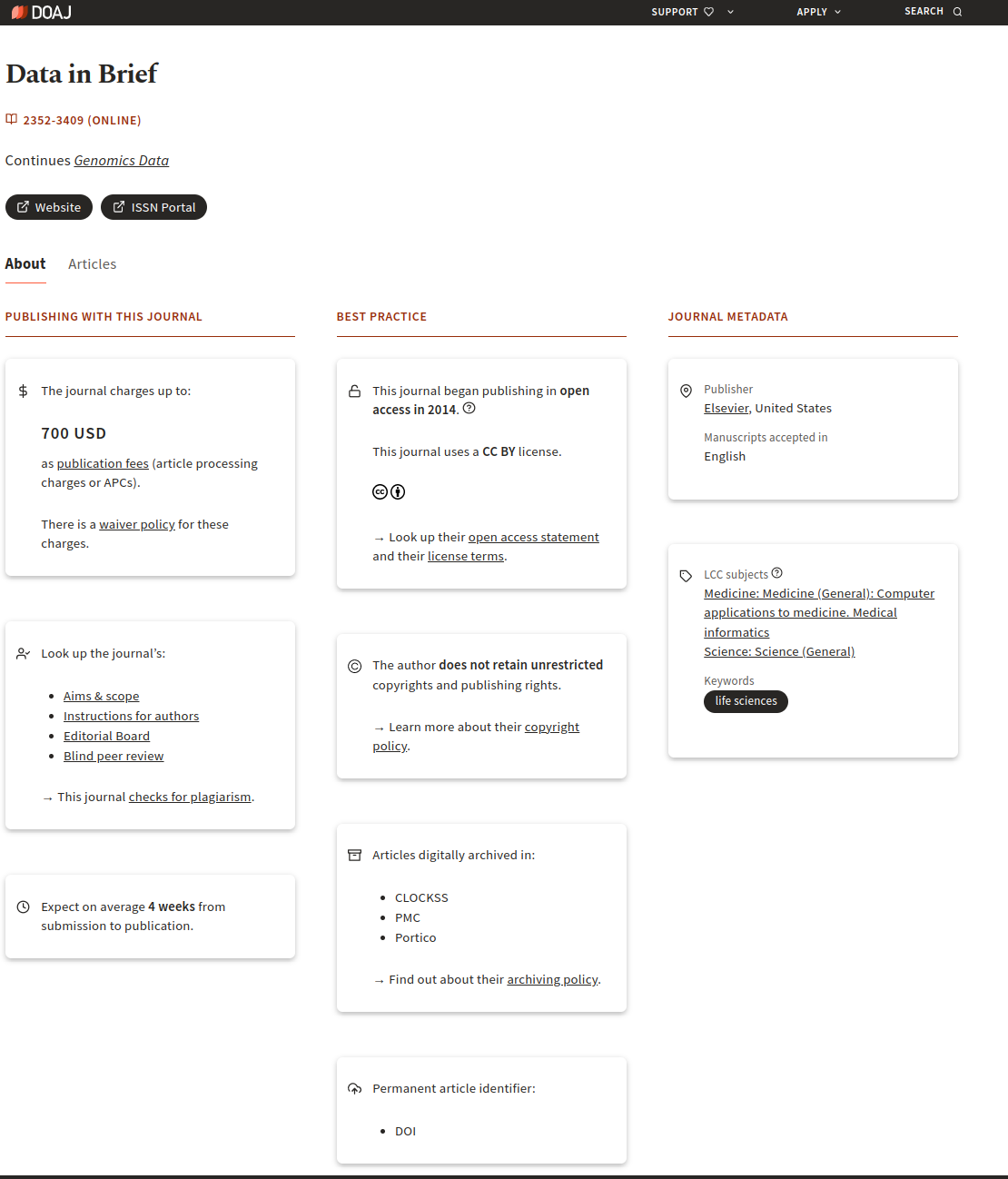

- différencier les types de revues dédiées aux data paper,

- identifier les critères de sélection d'une revue.

30 minutes de lecture

-

Objectif : découvrir les modalités du processus de soumission d'un data paper.

10 minutes de lecture

-

5 minutes de lecture

-

10 minutes de lecture

Dans cette partie nous vous proposons de tester vos connaissances, à travers une étude de cas. Si vous obtenez un minimum de 60% de bonnes réponses au test, vous pourrez obtenir un badge attestant de votre bonne compréhension des enjeux et du processus de publication d'un Data Paper. Pour cela vous devez être inscrit·e au cours.