Accessibilité numérique : introduction

Résumé de section

-

L'accessibilité est une notion liée à celle du handicap. Elle met en lumière des problématiques d'accès dans les lieux publics (bâtiments, transports...), mais aussi aux contenus numériques et aux services proposés sur le web.

Cette formation est la première partie introductive à l'accessibilité des ressources numériques, et en particularité aux contenus pédagogiques. Elle présente les enjeux à relever pour offrir des formations accessibles au plus grand nombre. Elle est liée à une série d'autres cours traitant de sujets plus précis, comme le texte, les images, les couleurs, les vidéos ou encore les outils auteurs.

L'accessibilité numérique est un sujet vaste et complexe qui demande d'entrer dans des détails techniques. Ces formations ne prétendent pas apporter les réponses à toutes les problématiques. Elles devraient toutefois vous permettre de mettre en place un minimum de bonnes pratiques pour rendre vos contenus de formations plus accessibles.

Objectifs

- Repérer le champ d'application de l'accessibilité numérique ;

- Appréhender la diversité des situations de handicap ;

- Identifier les technologies d’assistance ;

- Appréhender les normes d'accessibilité ;

- Expliquer pourquoi le travail sur l'accessibilité est bénéfique pour tous les apprenants.

Ce cours est en libre accès !

Aucune création de compte ou d'inscription n'est nécessaire, toutefois vous ne pourrez le parcourir qu'en lecture seule.

Pour participer aux activités (exercices, forum...), vous devez vous inscrire au cours.

S'inscrire au cours -

L'accessibilité universelle et l'accessibilité numérique sont deux concepts distincts mais étroitement liés.

2 minutes de lecture

-

Rendre ses contenus numériques accessibles est essentiel pour les personnes en situation de handicap, mais pas que !

2 minutes de lecture

-

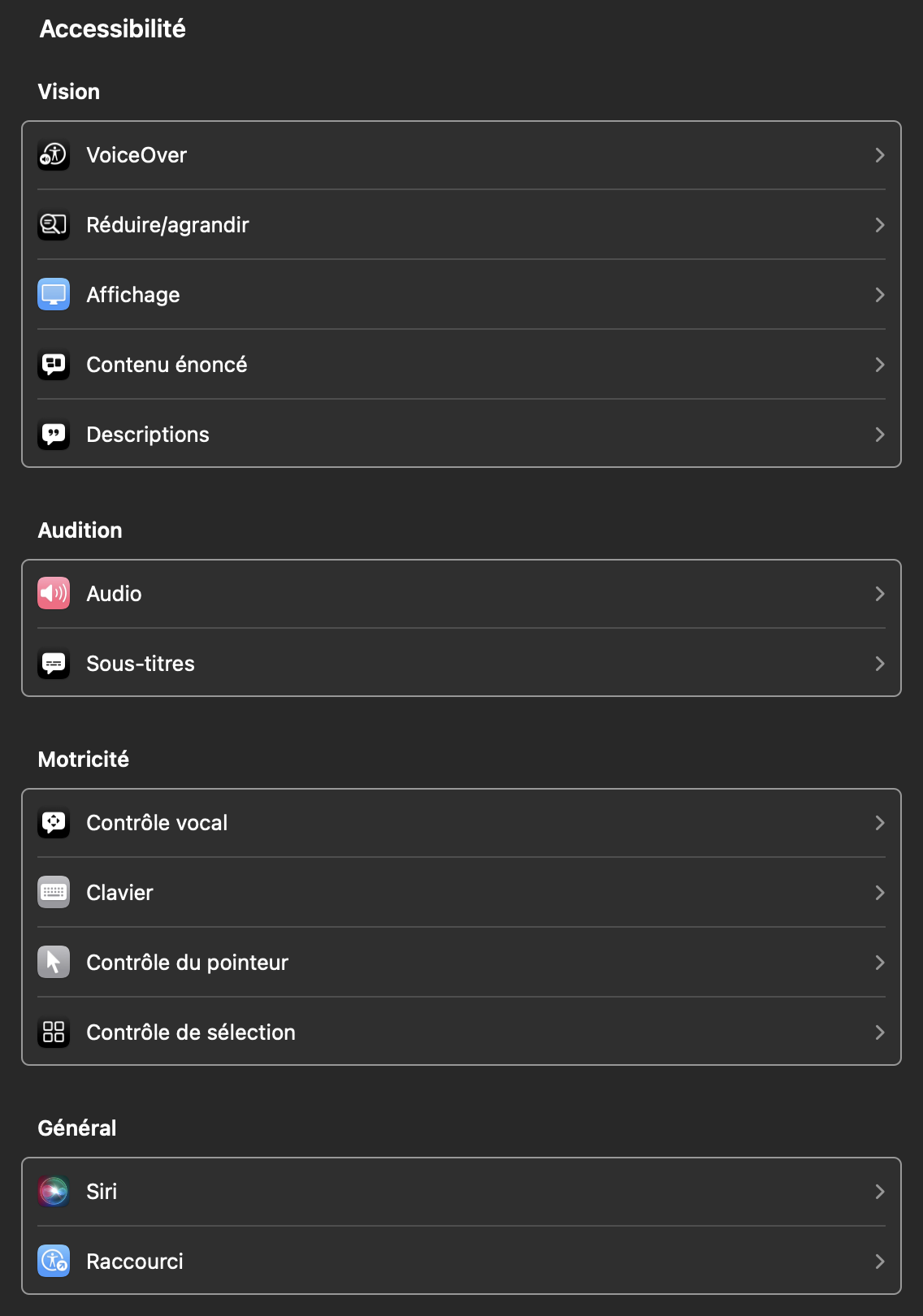

Les technologies d'assistance sont essentielles pour faciliter l'autonomie des personnes, en particulier celles en situation de handicap. Ce sont des aides matérielles ou logicielles.

8 minutes de lecture

-

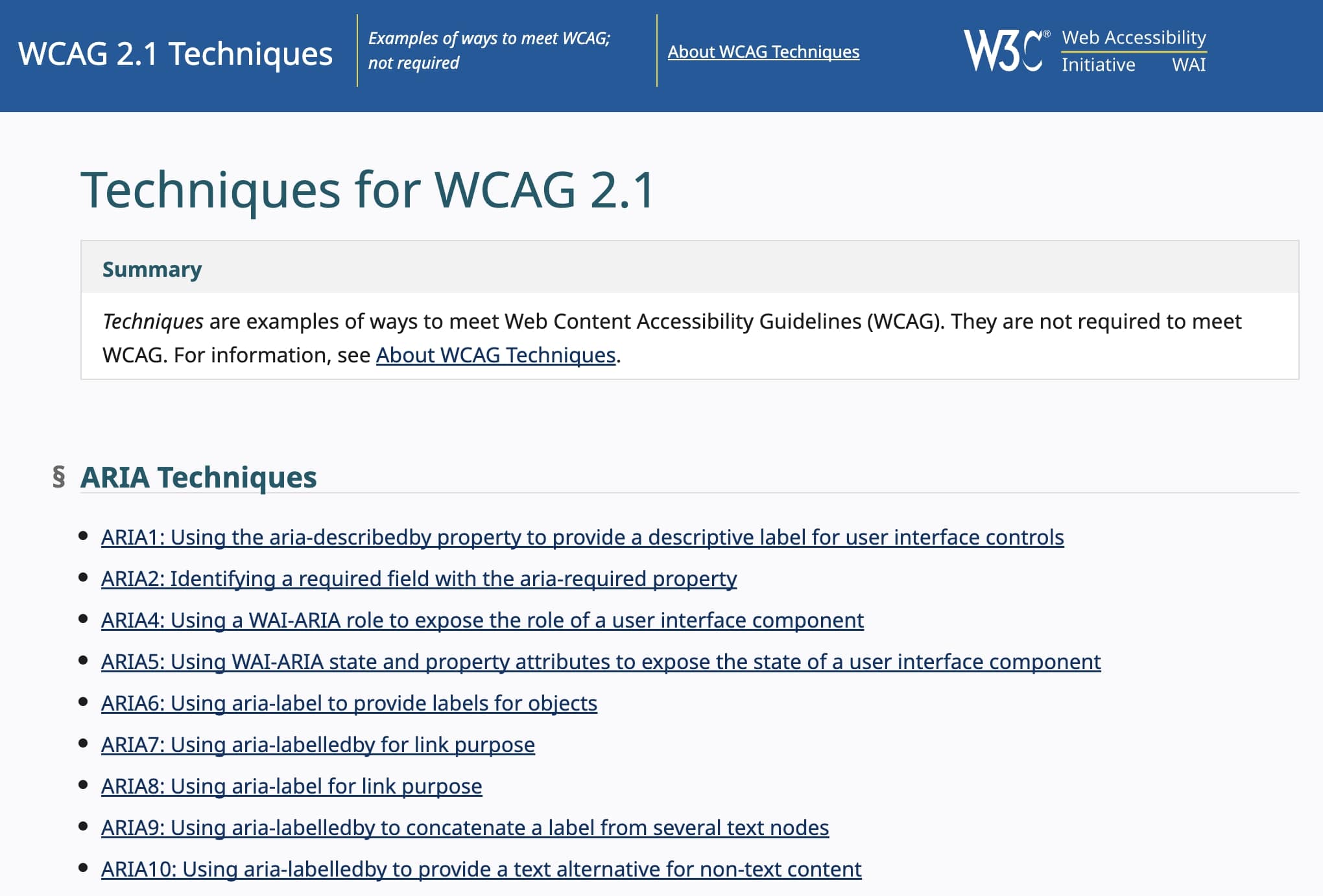

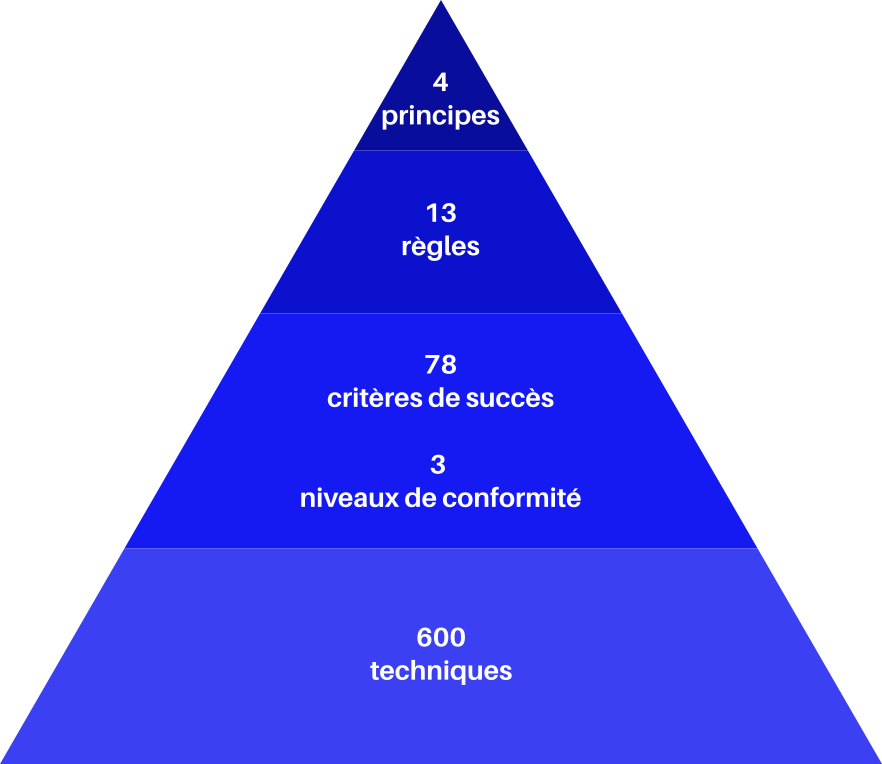

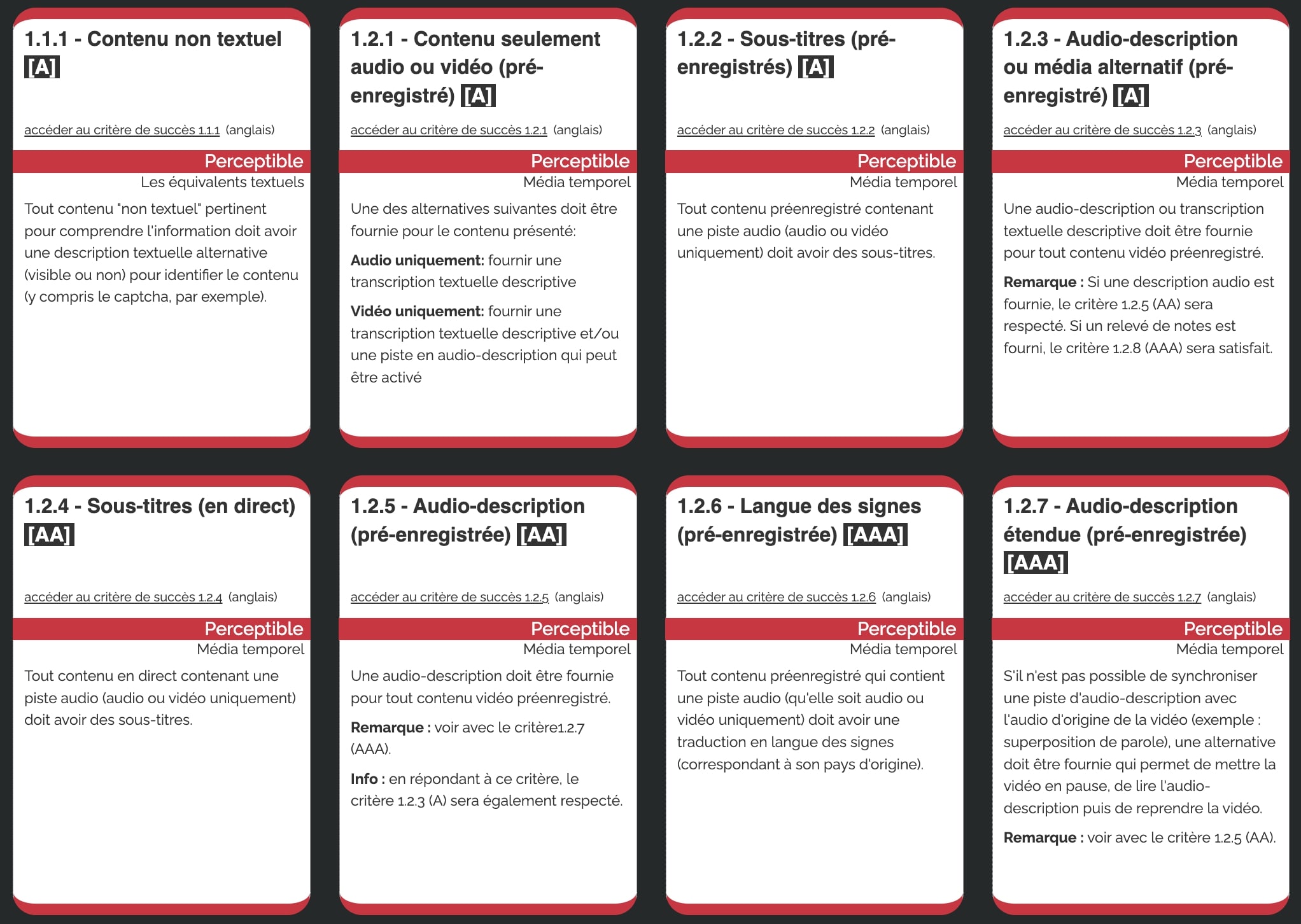

Le W3C a établi un cadre général d'accessibilité autour de quatre grands principes. De ces principes découle la norme Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), qui a été adapté en France avec le Référentiel général d'amélioration de l'accessibilité (RGAA).

10 minutes de lecture

-

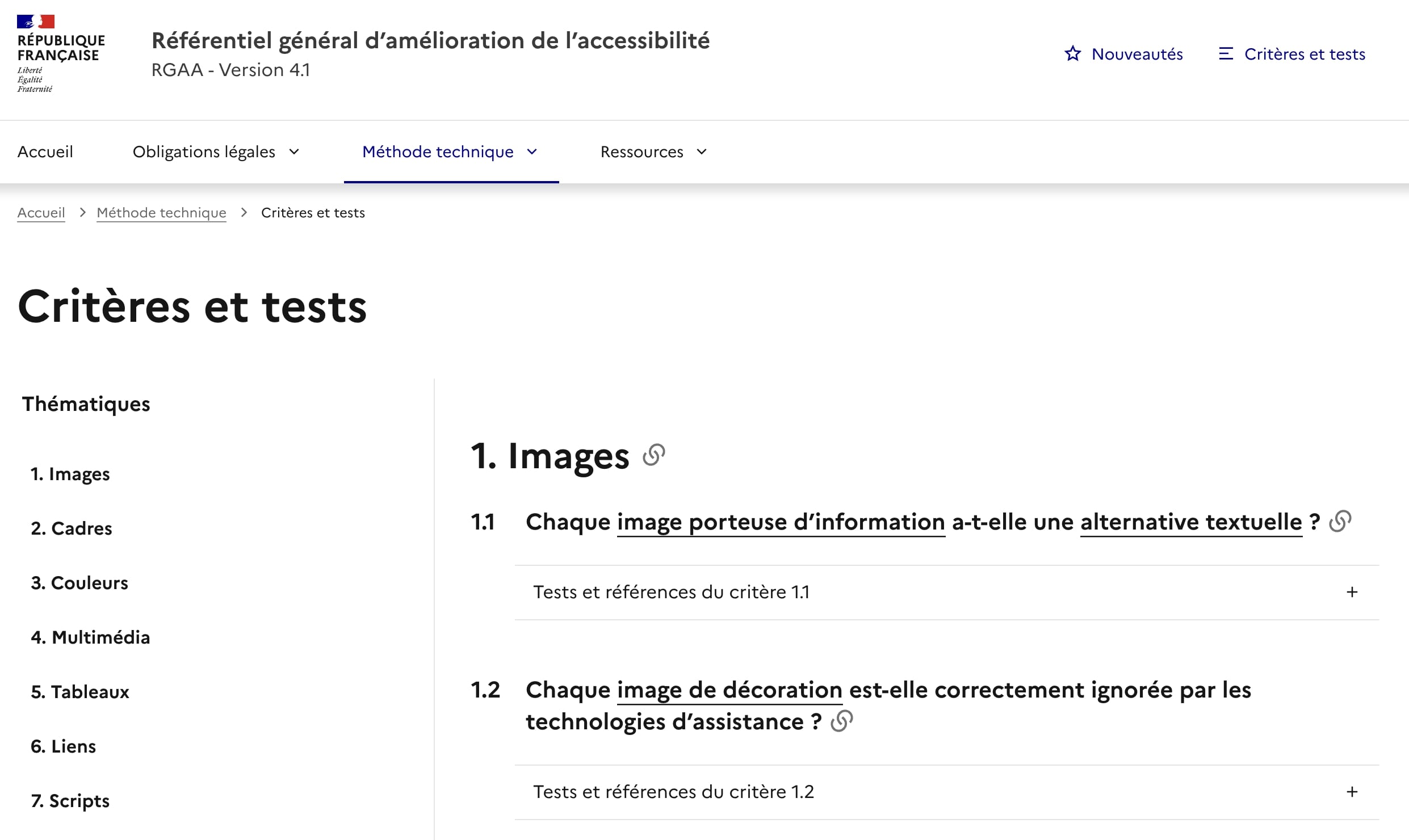

Le RGAA est une adaptation française des WCAG qui a été créée pour répondre aux exigences spécifiques du gouvernement français en matière d'accessibilité.

7 minutes de lecture

-

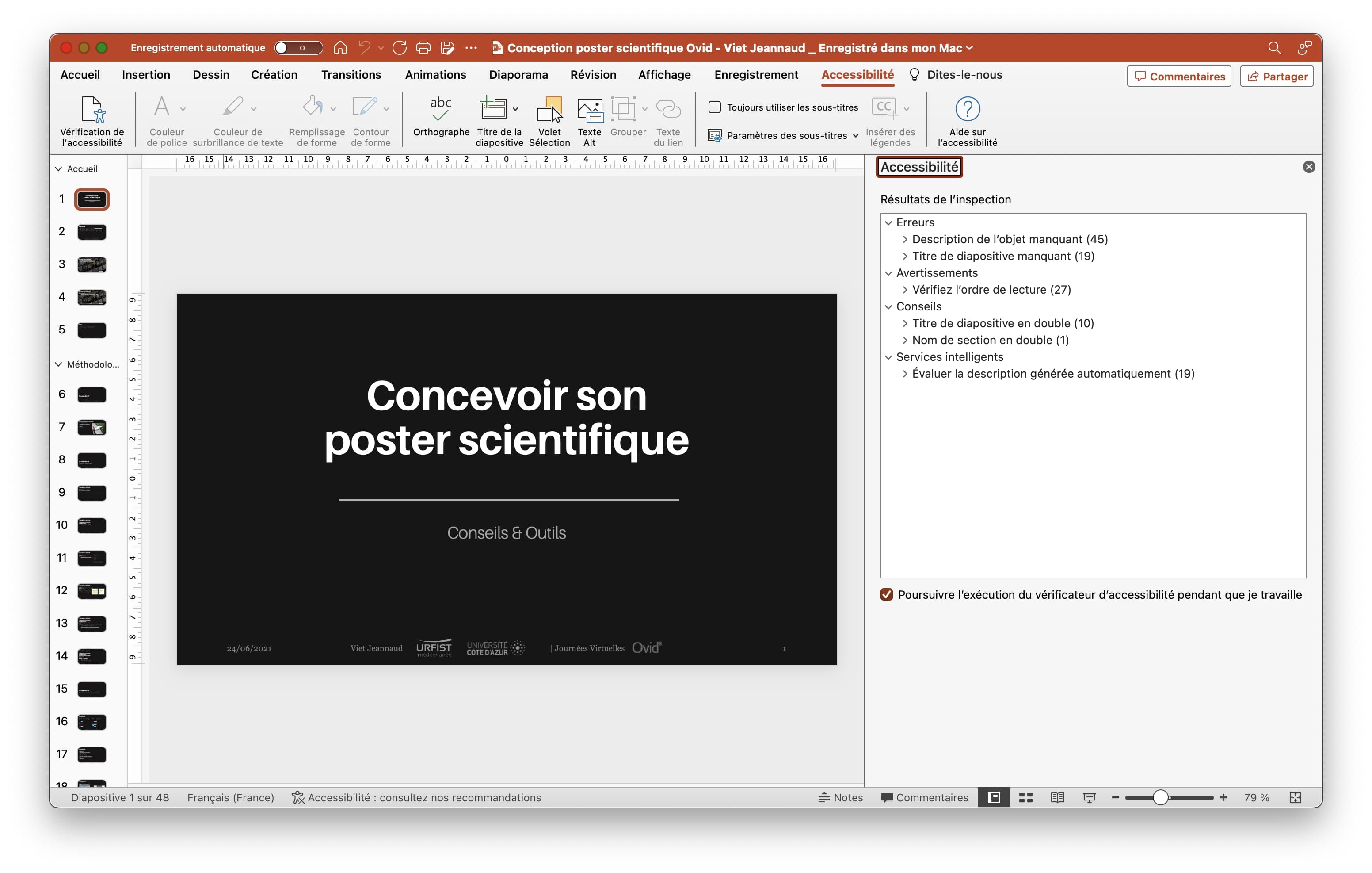

Il est clair qu'en tant que formateur, vous ne pouvez pas résoudre tous les problèmes d'accessibilité numérique. Certains aspects dépendent d’autres acteurs, comme les développeurs ou les intégrateurs web. En revanche, vous pouvez agir sur tout ce qui relève du design de vos formations, du travail rédactionnel, des réglages des supports pédagogiques, des médias, du choix des outils utilisés, etc.

3 minutes de lecture

-

Produire des contenus de formation accessibles participe donc à inclure le plus de personnes possibles, quels que soient leur situation, contexte ou environnement. Cela demande nécessairement de fournir des efforts supplémentaires : mettre en place des bonnes pratiques de conception, travailler sur la qualité de rédaction, la clarté de présentation, proposer des solutions alternatives (versions consultables hors ligne par exemple), régler techniquement vos outils, etc.

Les autres cours de cette série sur l'accessibilité sont à voir comme des outils d’aide et aborderons des sujets plus pragmatiques et techniques. Nous ne pourrons pas être exhaustifs étant donné la complexité du sujet qui est liée aux outils et aux différents types de handicap. Nous visons l'apport d'une base de bonnes pratiques, qui pourra être enrichie dans le temps selon les besoins exprimés ou recensés.

-

- Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 - W3C

- Référentiel général d’amélioration de l’accessibilité - RGAA - Version 4.1

- Qu'est-ce que l'accessibilité numérique - Sciences Po

- WCAG 2.2 facile! - Guide WCAG

- Accessibilité Numérique : à qui s’adresse-t-elle ? - Ipedis

- Accessibilité et handicap : les nouvelles technologies destinées à pallier les déficiences - Ipedis

- Accessibilité numérique et handicap - secrétariat général à la modernisation de l'action publique français

- WCAG 2 Overview - W3C

- Déclaration d'accessibilité - Référentiel général d’amélioration de l’accessibilité RGAA - Version 4.1

- RGAA 4.1 : vers une dérive administrative de la conformité ? - Koena

- Accessibilité : conformité VS réalité - 24 jours de web

- Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 - W3C

-

-

Ce forum est à votre disposition pour toute question. Vous pouvez aussi nous aider à améliorer ce cours en nous donnant votre avis.

-