Accessibilité numérique : vidéo

Résumé de section

-

La vidéo est un média qui s'est énormément développé dans le domaine de la formation en ligne, et ce particulièrement depuis l'émergence des MOOC. Aujourd'hui, entre les vidéos pédagogiques, les tutoriels, les vidéos de vulgarisation, les interviews, les documentaires, les conférences et autres, il apparaît indéniable que ce format fait partie du paysage de la formation. Mais bien qu’il soit devenu très populaire, ce média nécessite une grande attention en termes d'accessibilité. Une vidéo est une ressource qui peut engendrer des difficultés à la fois sur le plan visuel, auditif, cognitif ou encore d’accès à internet. Pour toutes ces raisons, la vidéo demande un certain nombre d'aménagements pour rendre cette ressource accessible au plus grand nombre.

Dans ce cours nous aborderons les différents points de vigilance à observer pour rendre une vidéo consultable par tous.

Pour les utilisateurs de lecteur d'écran ou les personnes préférant une consultation hors ligne, vous pouvez accéder à la version PDF de ce cours en cliquant ici.

Objectifs pédagogiques

À l'issue de ce cours vous serez en mesure de :- Appréhender les points de vigilance pour réaliser une vidéo de qualité.

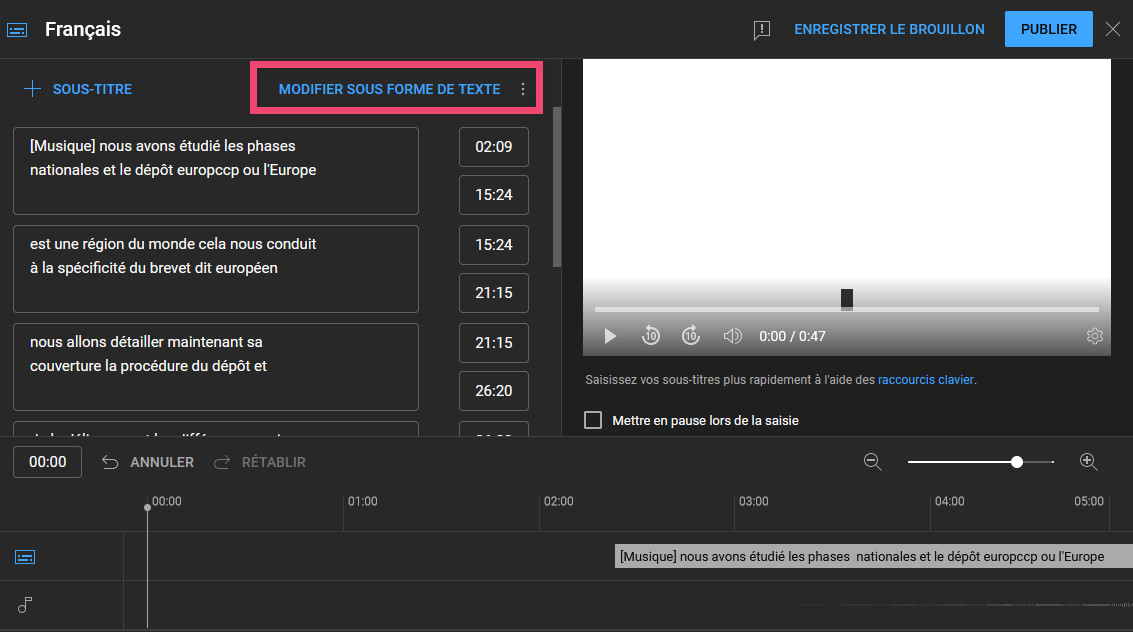

- Réaliser des sous-titres adaptés.

- Comprendre les spécificités des Sous-Titres Malentendants Harmonisés

- Réaliser une transcription.

- Déterminer la pertinence du langage des signes dans un contexte pédagogique.

- Comprendre la mise en œuvre de l'accessibilité d'une vidéo hors ligne.

Ce cours est en libre accès !

Aucune création de compte ou d'inscription n'est nécessaire, toutefois vous ne pourrez le parcourir qu'en lecture seule.

Pour participer aux activités (exercices, forum...), vous devez vous inscrire au cours

S'inscrire au cours -

Dans cette partie nous verrons les points de vigilance à respecter au moment de la réalisation de la vidéo, afin de la rendre la plus accessible possible.

20 minutes de lecture

-

Dans cette partie nous verrons en quoi l'utilisation des sous-titres permet d'augmenter l'accessibilité d'une vidéo à plusieurs niveaux, ainsi que les règles à mettre en pratique pour un sous-titrage efficace. Nous finirons par la présentation d'un outil en ligne d'aide au sous-titrage.

25 minutes de lecture

-

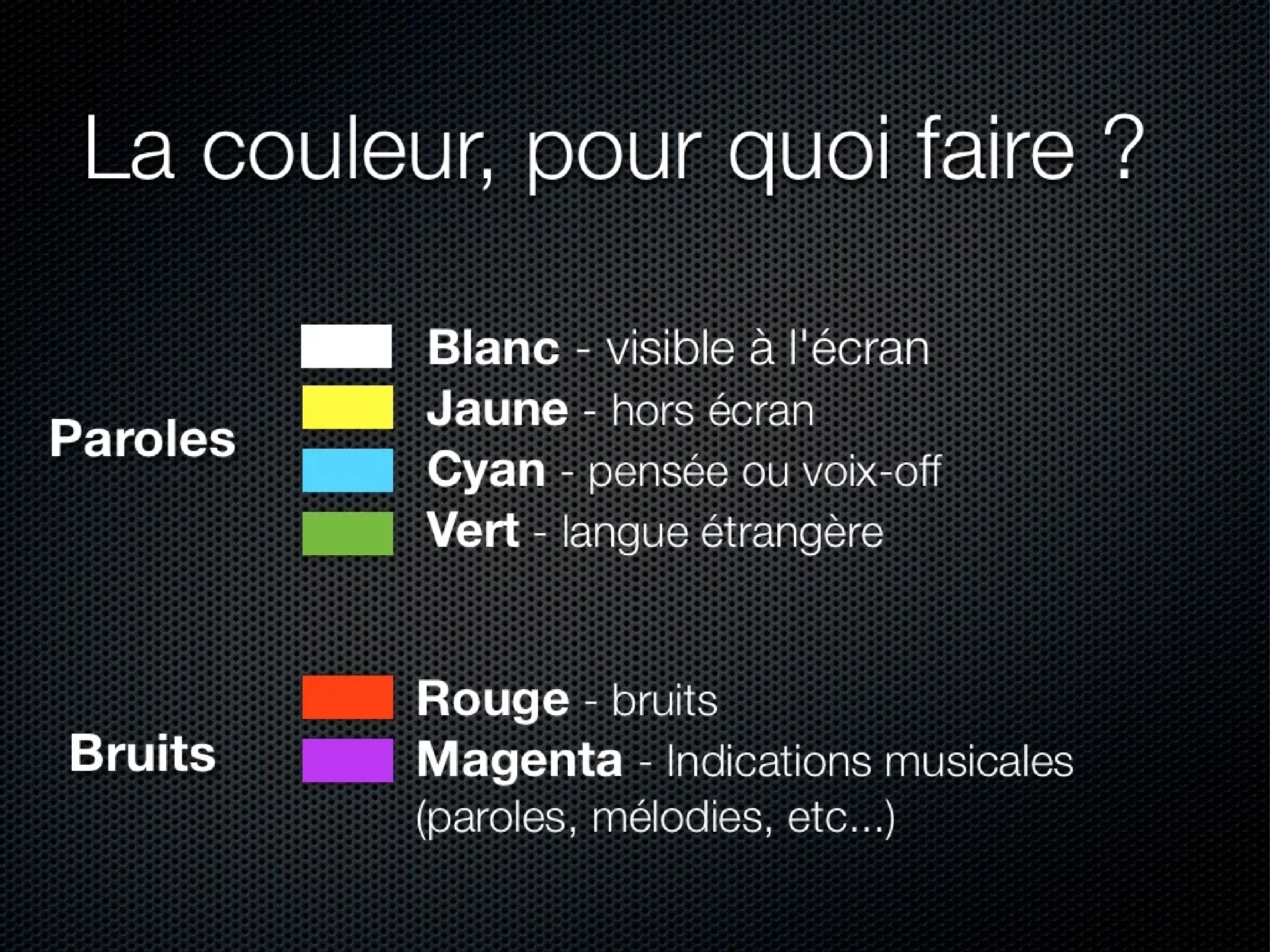

Dans cette partie nous verrons les spécificités des Sous-Titres Malentendants Harmonisés par rapport au sous-titrage simple.

5 minutes de lecture

-

Dans cette partie nous verrons les différents types de transcriptions, leurs spécificités, ainsi que des outils d'aide à leur rédaction.

20 minutes de lecture

-

Dans cette partie nous présenterons la langue des signes, ses forces et ses faiblesses en tant que dispositif d'accessibilité, ainsi qu'une liste de ressources aidant à sa mise en pratique.

5 minutes de lecture

-

Dans cette partie nous verrons l'importance du travail hors ligne, pour rendre le cours accessible aux personnes touchées par la fracture numérique, ainsi que les médias auxquels il faut particulièrement faire attention.

5 minutes de lecture

-

Dans cette partie nous ferons la synthèse de tous les points vus dans ce cours, afin d'apporter une vision globale des dispositifs d'accessibilité.

5 minutes de lecture

-

Dans cette partie nous vous proposons de tester vos connaissances, à travers une évaluation finale. À l'issue de ce test, vous pourrez obtenir un badge attestant de votre bonne compréhension des enjeux de l'accessibilité pour les vidéos, ainsi que des solutions à mettre en œuvre pour garantir leur accès au plus grand nombre.

10 minutes de lecture

-

Ici vous pourrez télécharger le cours dans sa version textuelle.

-

-

Ce forum est à votre disposition pour toute question. Vous pouvez nous aider aussi à améliorer ce cours en nous donnant votre avis.

-

Source:

Source: