CERISE : Conseils aux Etudiants en Recherche d'InformationS Efficace

Résumé de section

-

À l’université, savoir rechercher l’information est essentiel. Compléments de cours, réalisation des travaux personnels ou de groupes, prise de renseignements pour son orientation, les occasions sont nombreuses. Mais elles nécessitent toutes de maîtriser les bonnes méthodes pour être efficace.

Compétences à développer

- lire les bibliographies des enseignants ;

- identifier les lieux et les outils permettant d’accéder aux livres et revues conseillés ;

- connaître les ressources des bibliothèques ;

- distinguer les cas où utiliser un catalogue de bibliothèque ou internet, et utiliser ces outils ;

- constituer des corpus de documents et des bibliographies ;

- repérer les éléments de niveau universitaire ;

- évaluer l’information ;

- exploiter ces ressources ;

- respecter un cadre éthique pour ses travaux.

Plan du cours

Les différentes parties suivent le déroulé de la recherche d’information :

-

Débuter sa recherche

-

Rechercher l'information

-

Analyser l'information

-

Exploiter l'information

- Ressources complémentaires

Ce cours est en libre accès !

Aucune création de compte ou d'inscription n'est nécessaire, toutefois vous ne pourrez le parcourir qu'en lecture seule.

Pour participer à certaines activités (test, forum...), vous pouvez vous inscrire au cours.

-

-

Connaître le contexte documentaire à l'université

Vous recherchez tous les jours des informations sur internet, vous lisez des livres ou des articles, vous avez fréquenté dans vos études secondaires des centres de documentation et d'information (CDI) et des bibliothèques. Ces pratiques se poursuivent à l’université, au sein de bibliothèques universitaires, centres de ressources ou encore learning centers.

Objectif :

- Identifier le rôle des bibliographies enseignantes dans le processus de recherche documentaire universitaire.

Durée : 5 minutes

-

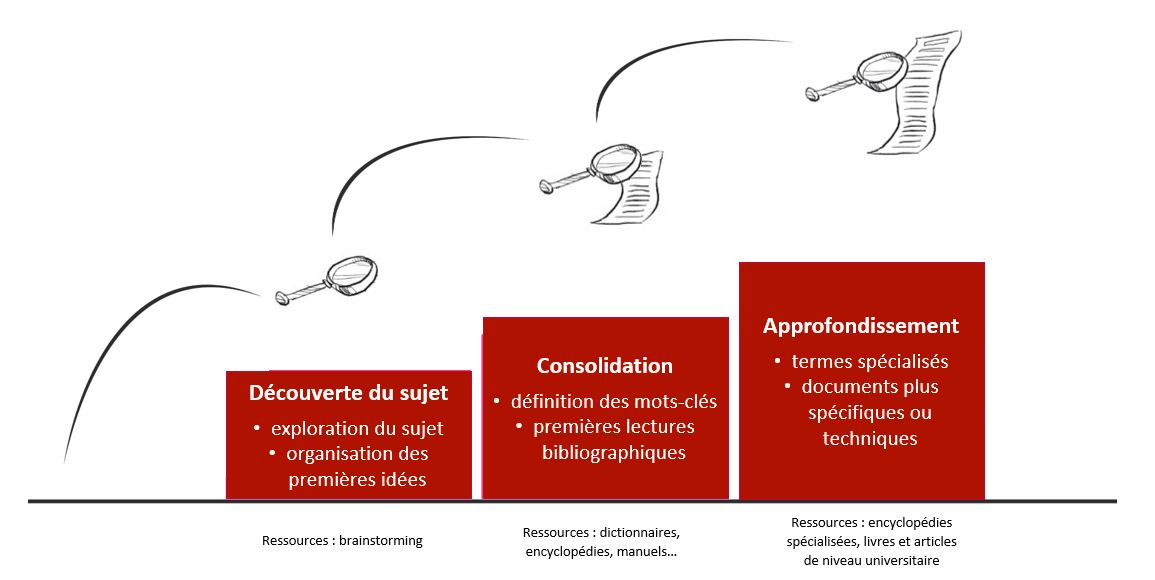

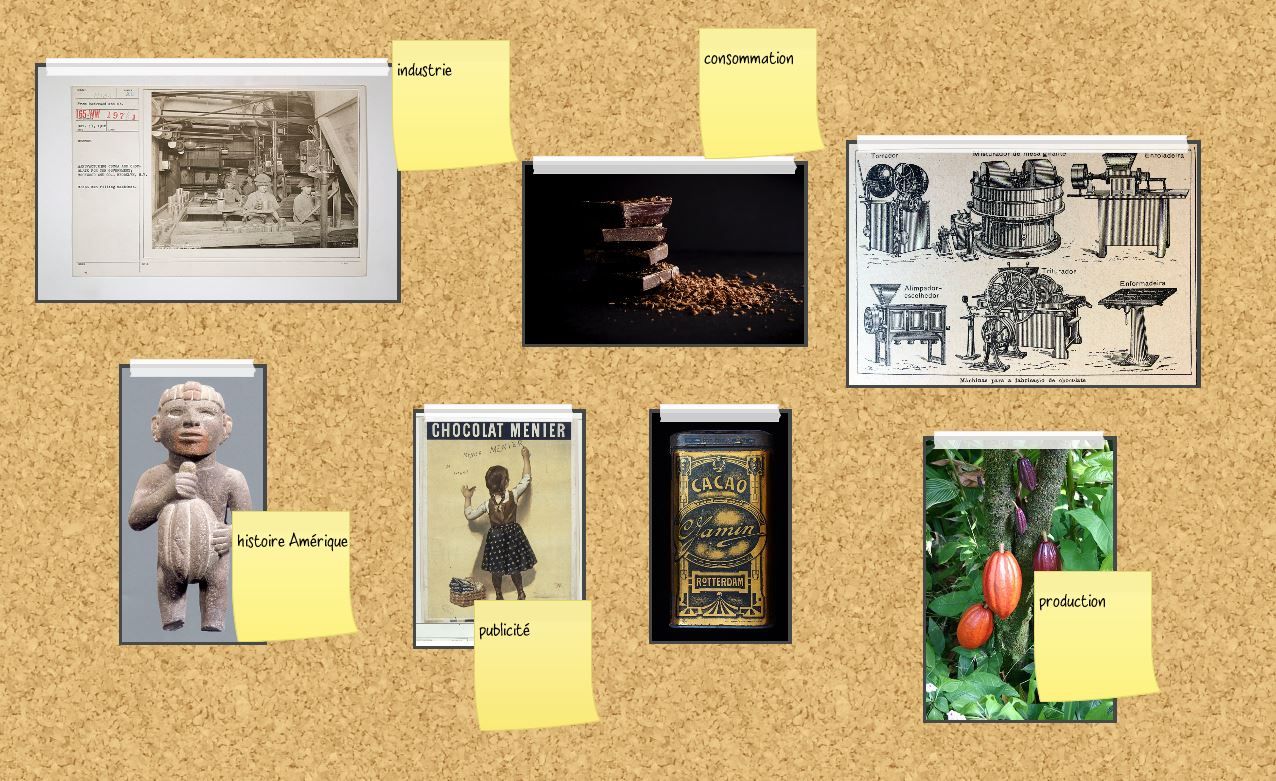

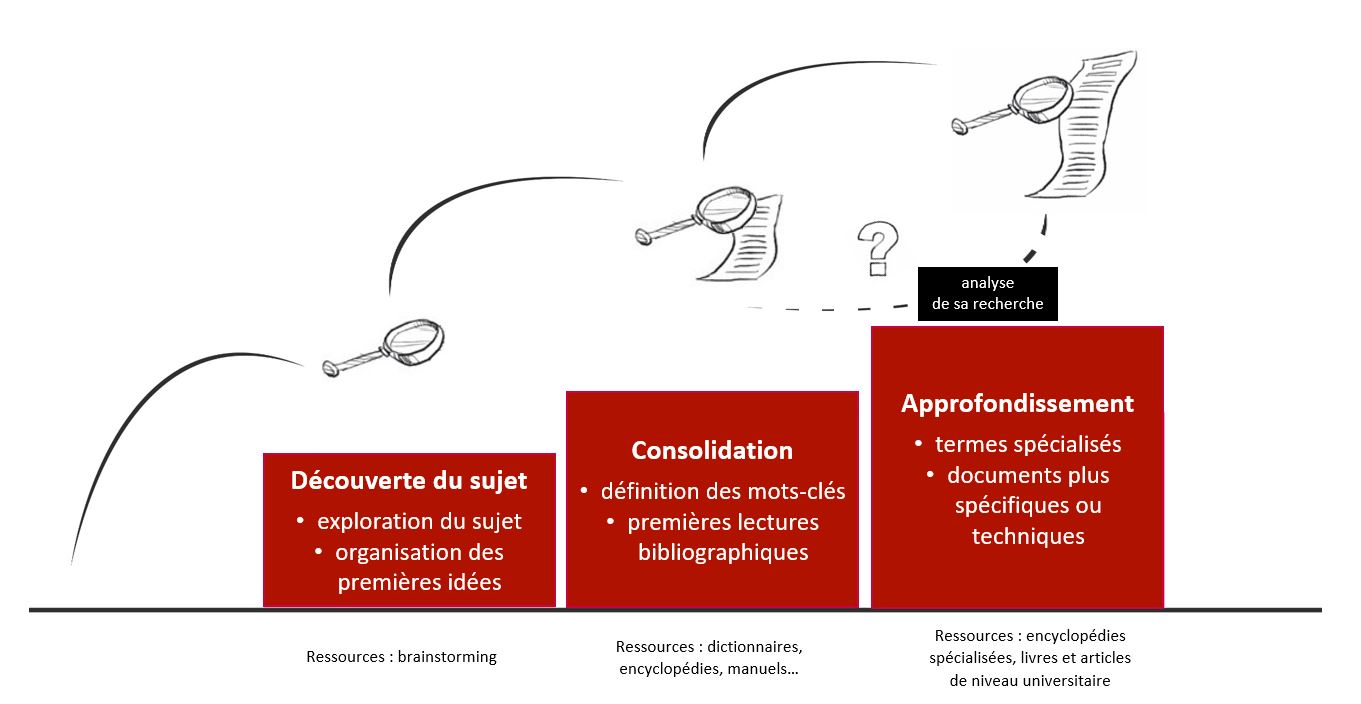

Délimiter son sujet

Dans le cadre d’un dossier ou d’un devoir universitaire, il convient d’interroger la question avec méthode afin de mener sa recherche documentaire de la manière la plus efficace.Objectifs :Durée : 15 minutes- Appréhender la nécessité d'explorer son sujet à travers différents axes pour le couvrir le plus globalement possible.

- Découvrir l'utilisation de la carte mentale comme premier outil d'organisation des idées.

- Appréhender la nécessité d'explorer son sujet à travers différents axes pour le couvrir le plus globalement possible.

-

Définir les mots-clés et la problématique

L'exemple précédent sur le manga rappelle déjà l'intérêt d'utiliser des dictionnaires ou des encyclopédies pour se familiariser avec son sujet et clarifier certains points dès le début. Ces outils sont en effet incontournables et sont à utiliser en priorité pour préciser rapidement et efficacement des notions et identifier des mots-clés en amont de la recherche voire tout au long du travail. Pour aller à l'essentiel, il est par ailleurs souvent plus rapide de trouver une information ponctuelle et précise dans un dictionnaire ou une encyclopédie (papier ou en ligne) que de se lancer directement sur internet.Objectifs :- Appréhender l'importance des mots-clés dans la phase d'interrogation de son sujet.

- Identifier les différents types d'ouvrages de définition selon ses besoins.

Durée : 15 minutes -

Préparer sa recherche documentaire

La recherche documentaire est souvent un travail de longue haleine. Il est donc important de garder des traces du travail effectué pour pouvoir évaluer où l’on en est, ce qui a donné des résultats positifs ou, au contraire, ce qui n’a débouché sur rien d’intéressant. C’est un moyen de rentabiliser son temps. Dès le début, adoptez de bonnes habitudes de travail pour avancer sereinement dans votre recherche.

Objectif :- Appréhender la nécessité de documenter les informations principales au fur et à mesure des étapes de la recherche.

Durée : 5 minutes

-

-

Connaître son cadre de travail

La recherche d’information à l’université doit reposer sur des sources fiables et de qualité. Il est donc nécessaire de savoir identifier ce qui relève d’un niveau universitaire d’un niveau grand public. Il est également important de se familiariser avec le vocabulaire et les lieux où accéder à cette documentation.

Objectifs :- Identifier les particularités des livres et revues exploitables à l'université.

- Appréhender les différents lieux dédiés à la documentation.

Durée : 20 minutes -

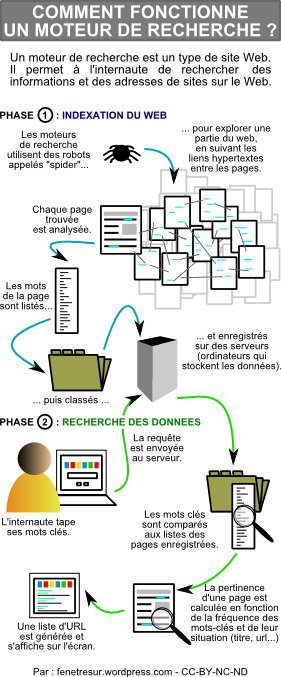

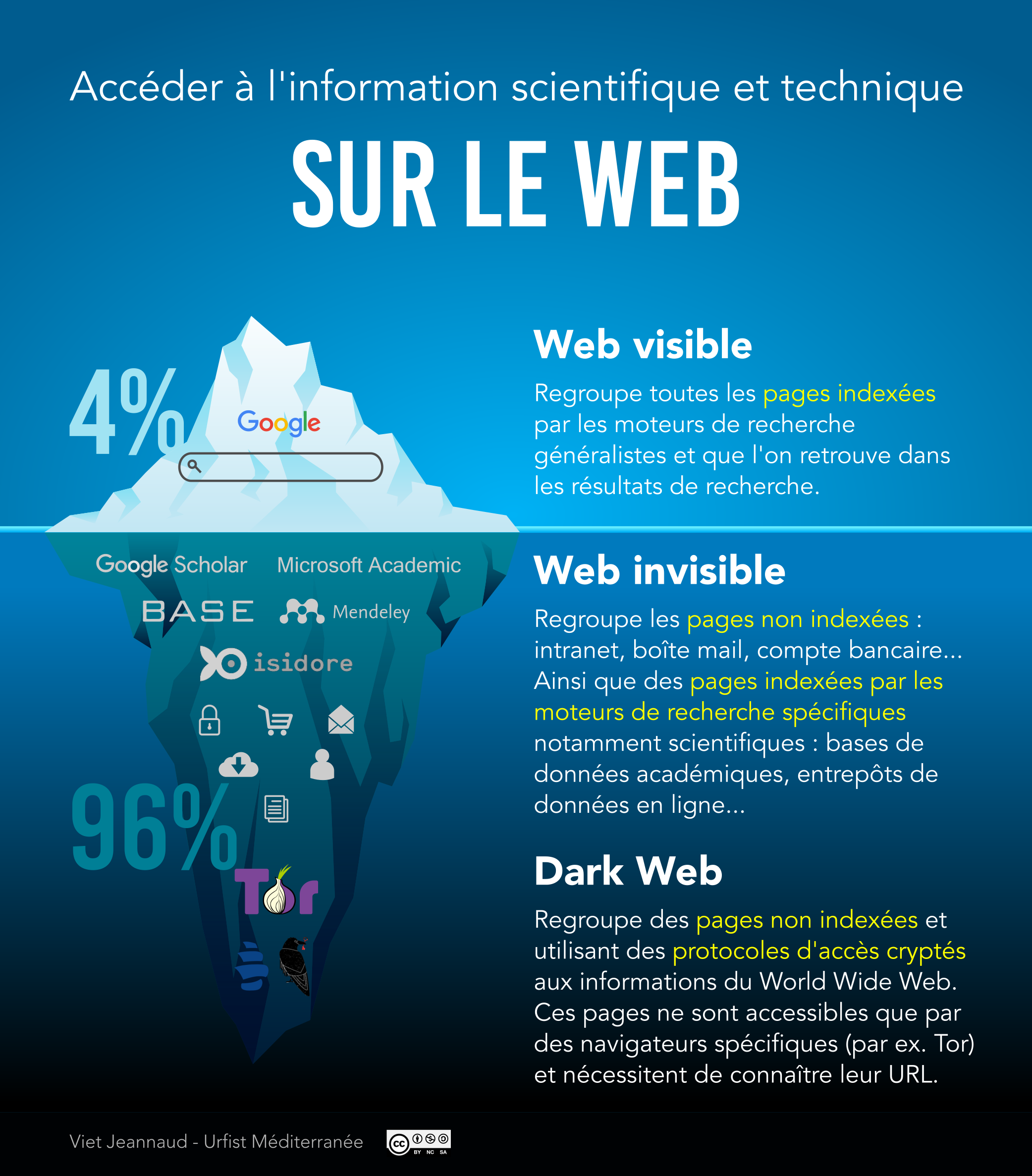

Utiliser les moteurs de recherche

Avoir défini les mots-clés de sa recherche permet ensuite d'interroger un moteur de recherche comme par exemple Google. C’est essentiel pour les recherches ponctuelles ; cela permet également de trouver des idées complémentaires et des ressources, mais du point de vue de la recherche documentaire, c’est totalement insuffisant pour trouver des documents de niveau universitaire si on les compare à des catalogues de bibliothèques.

Néanmoins, comme Google et les autres sont utiles pour la recherche d’information, autant savoir comment ces moteurs fonctionnent et connaître leurs limites si on veut les utiliser de manière efficace !

Objectifs :

- Identifier les principaux outils de recherche gratuits sur internet.

- Appréhender leurs fonctionnements, leurs forces et leurs limites dans un cadre universitaire.

Durée : 45 minutes -

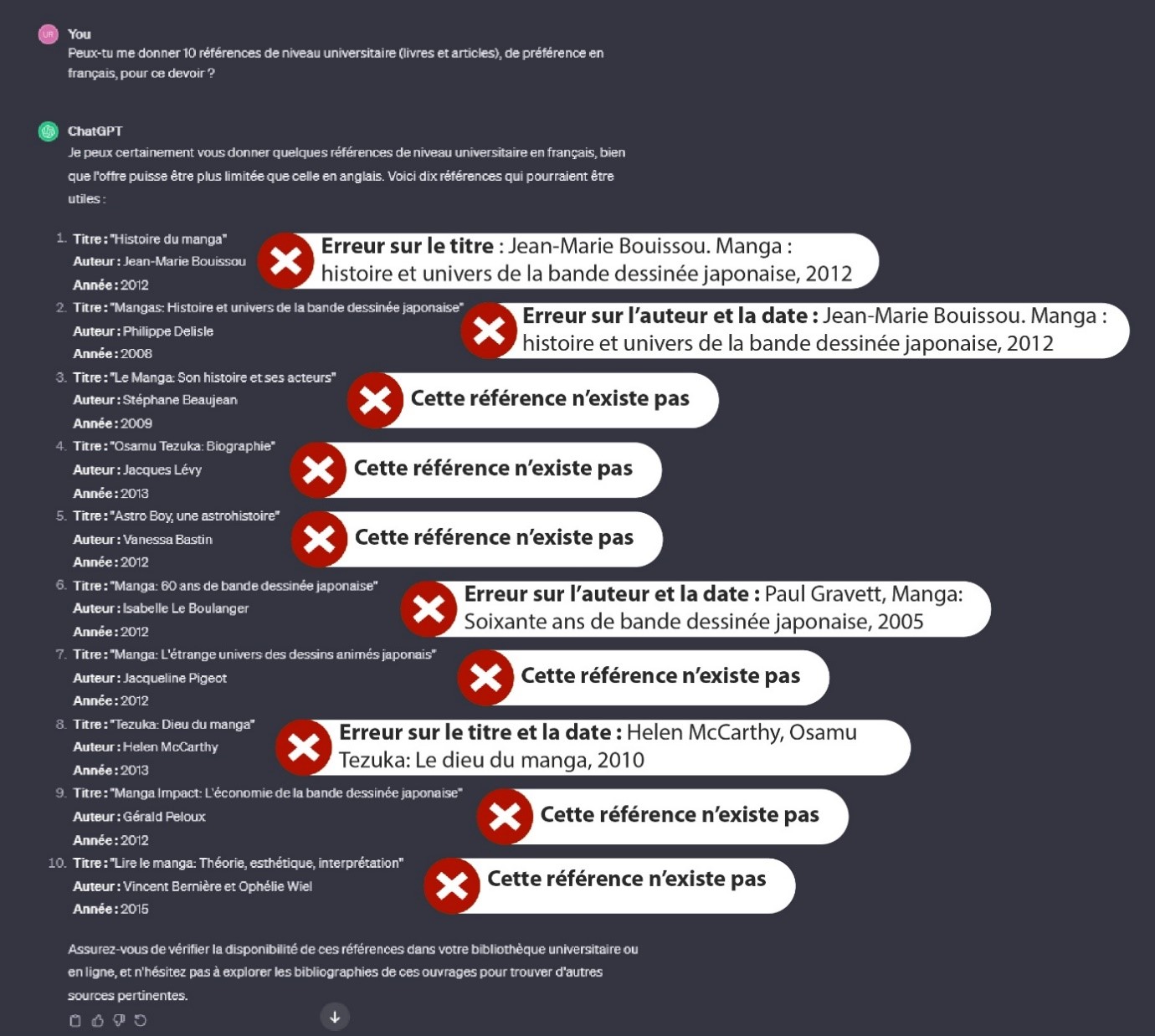

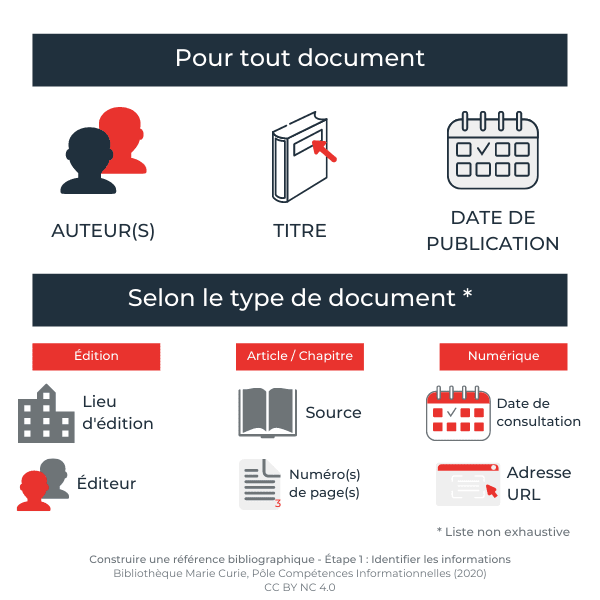

Chercher des références bibliographiques

Si Google et les autres moteurs de recherche sont des outils incontournables pour vérifier une information ou obtenir des informations récentes, ils ne sont pas pensés pour une recherche documentaire efficace. Ils nécessitent souvent plus de temps pour trouver des ressources fiables et d’un niveau universitaire. Pour trouver des ouvrages et des articles scientifiques pour sa recherche, les outils de documentation incontournables sont les catalogues et bases de données fournies par les bibliothèques. Il convient donc de savoir bien les utiliser.

Objectifs :- Comprendre l'intérêt et la structure d'une référence bibliographique.

- Appréhender le fonctionnement des catalogues de bibliothèque.

Durée : 50 minutes -

Chercher comme un pro

Au fur et à mesure, vous vous familiariserez avec le vocabulaire et les outils de recherche. Apprenez dès maintenant les clés pour passer au niveau supérieur !

Objectif :- Identifier les bons réflexes pour optimiser votre démarche de recherche dans un cadre universitaire.

Durée : 20 minutes

-

-

Identifier les livres et les revues adéquats

Parmi la multitude de livres et de revues disponibles, comment savoir celles qui sont les plus pertinentes pour des recherches universitaires ? Revenons maintenant sur les éléments qui permettent d’identifier au premier coup d’œil les éléments nécessaires à l’évaluation.

Objectif :- Identifier les éléments permettant d'évaluer la pertinence de documents par rapport à sa recherche ainsi qu'aux exigences universitaires.

Durée : 20 minutes - Identifier les éléments permettant d'évaluer la pertinence de documents par rapport à sa recherche ainsi qu'aux exigences universitaires.

-

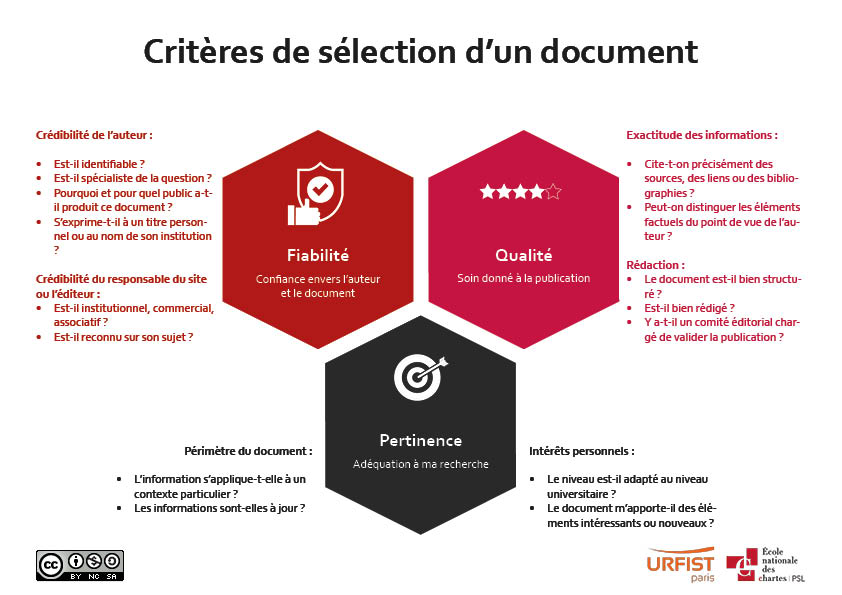

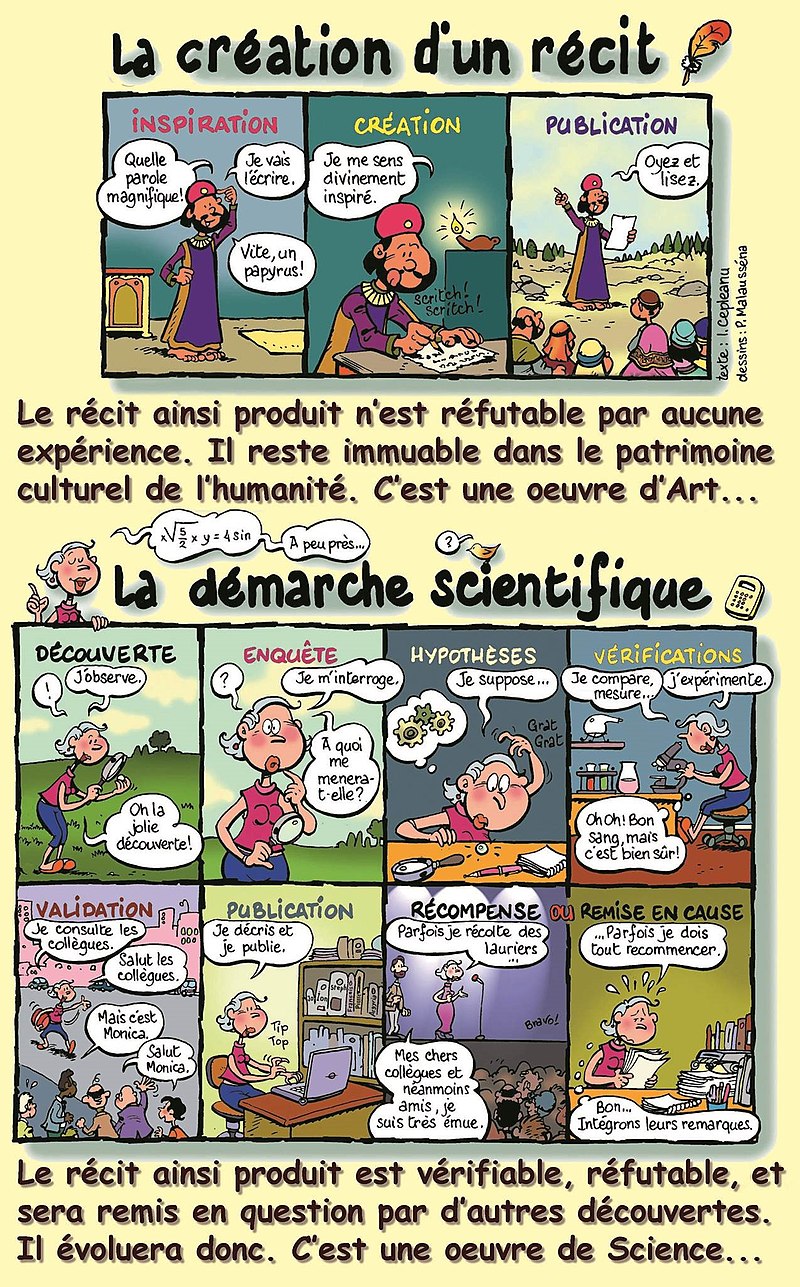

Évaluer l'information

La démarche scientifique nécessite de faire preuve d’esprit critique. L’évaluation de l’information est donc une compétence centrale à l’université. Nous avons vu dans la partie précédente des critères permettant de distinguer des ouvrages universitaires d’ouvrages grand public. La difficulté est encore plus grande sur internet. Cette partie permettra de découvrir les questions à se poser pour savoir vérifier ses sources et identifier l’adéquation des documents à ses besoins.

Objectifs :- Identifier les critères d'évaluation d'une information.

- Appliquer les critères d'évaluation dans un cadre universitaire.

Durée : 15 minutes

-

-

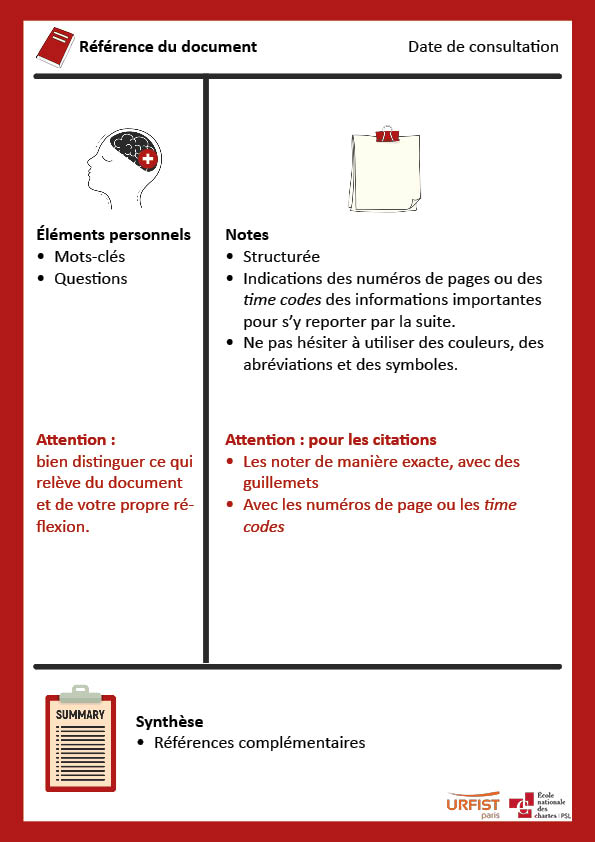

Prendre des notes documentaires

Construire une réflexion personnelle à l’université nécessite de se confronter à de multiples sources. Toutes n’auront pas nécessairement le même intérêt pour le travail de recherche documentaire, mais seule l’évaluation que vous allez en faire vous le dira. Dès lors, il convient de soigneusement garder trace des documents que vous rencontrez dans le cadre de vos recherches pour pouvoir les consulter et vous y reporter à nouveau.

Objectif :- Appréhender les éléments clés d'une prise de note efficace.

Durée : 20 minutes - Appréhender les éléments clés d'une prise de note efficace.

-

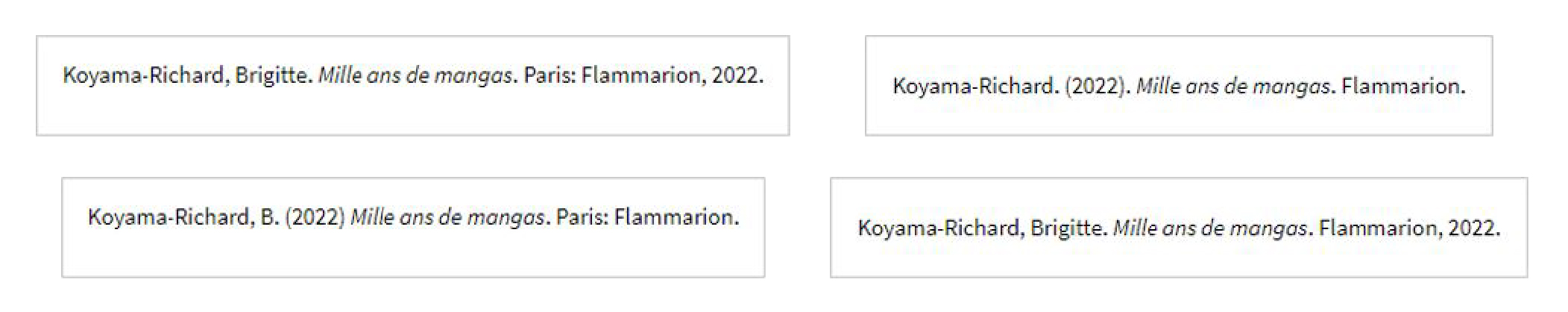

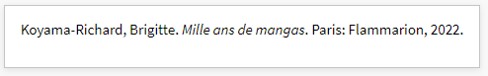

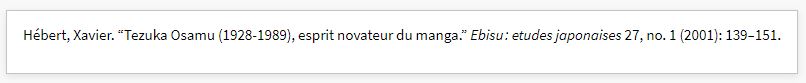

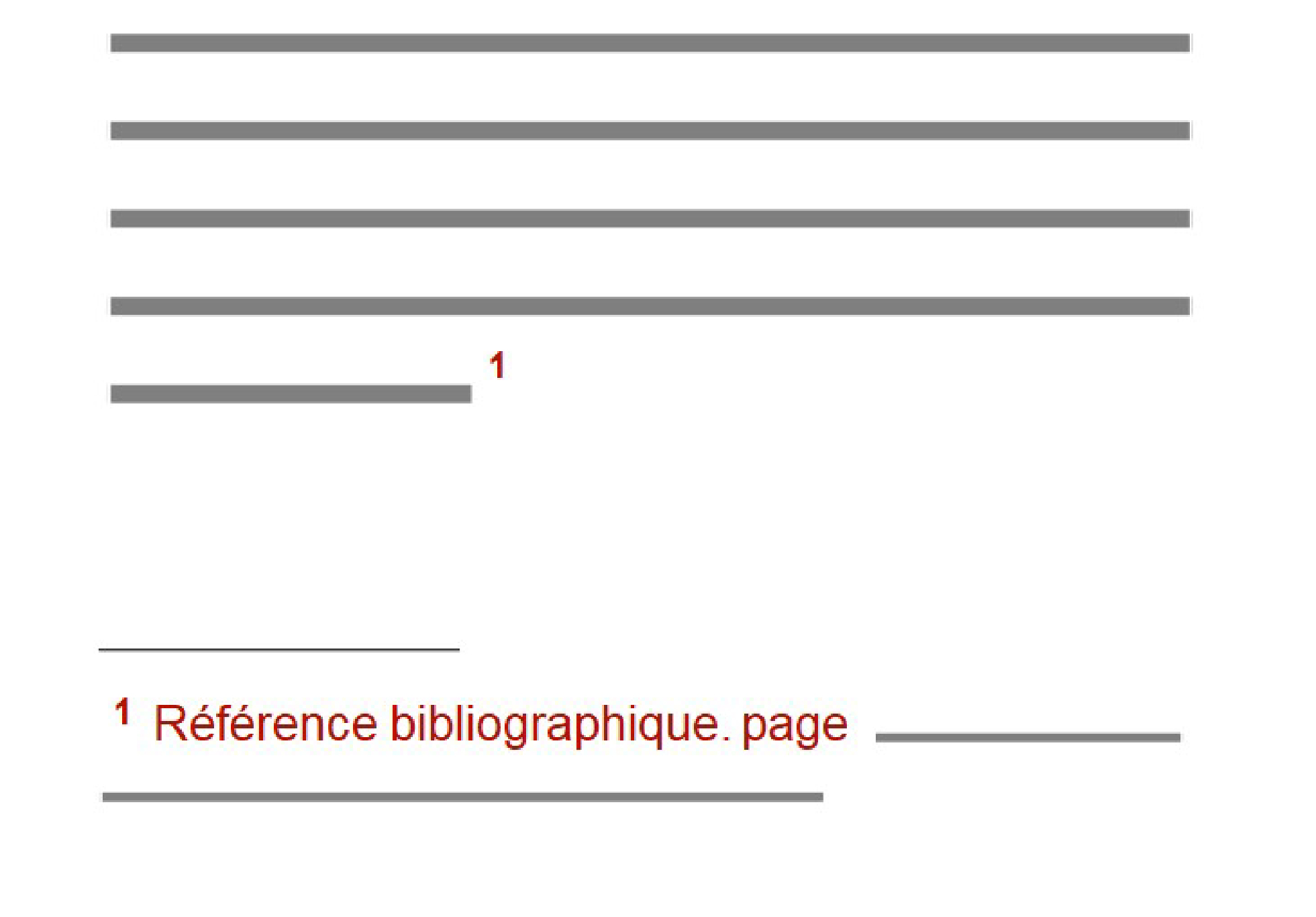

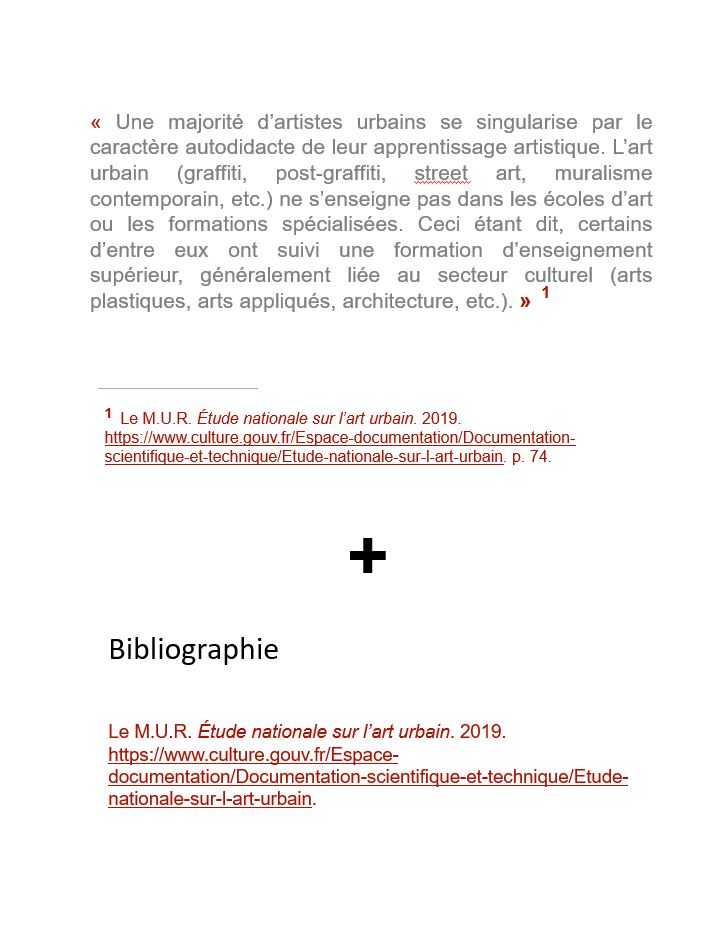

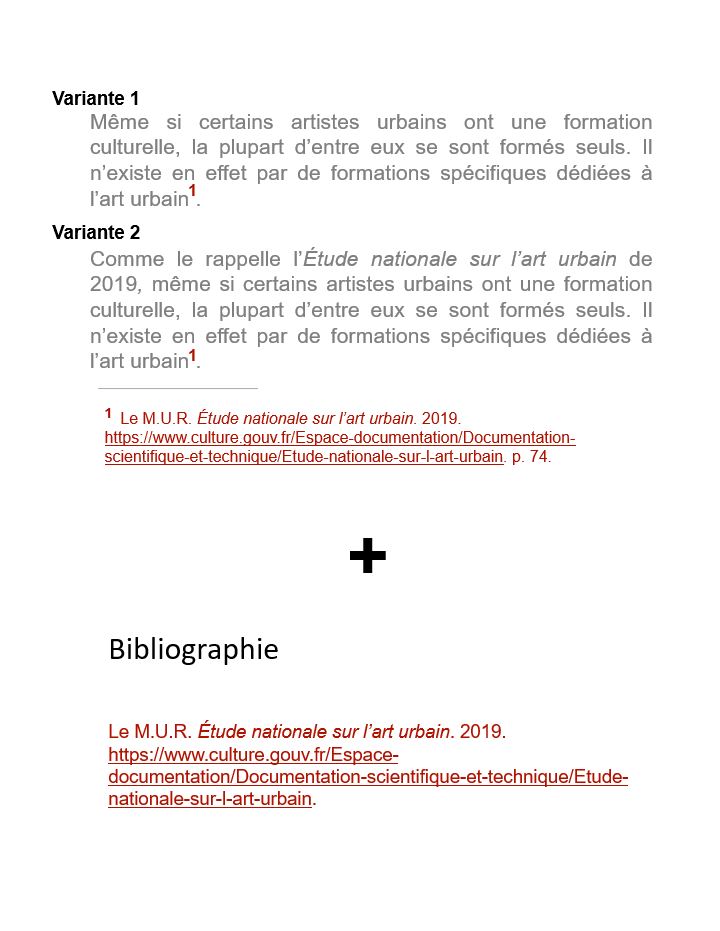

Citer des références

"Citez vos sources !". On ne le répétera jamais assez, tout travail universitaire responsable doit indiquer correctement les références sur lesquelles il s’appuie. C’est un gage de fiabilité, mais c’est aussi un impératif éthique. Savoir comment faire allusion aux travaux utilisés est donc essentiel.

Objectif :- Mesurer l'importance de citer correctement les références bibliographiques des travaux mobilisés.

Durée : 10 minutes - Mesurer l'importance de citer correctement les références bibliographiques des travaux mobilisés.

-

Rédiger sans plagier

Citer les documents utilisés, c’est bien. Mais savoir citer des extraits de ces documents est tout aussi important. Copier-coller le travail d’un autre ou lui emprunter des idées sans le dire est considérée comme une faute majeure à l’université. Il convient donc d’avoir les idées claires sur les problèmes du plagiat et surtout sur la manière de s’en prémunir.

Objectifs :- Identifier les éléments relevant du plagiat.

- Savoir citer ses sources pour répondre à une démarche éthique de recherche.

Durée : 20 minutes