L'identité numérique du chercheur

Résumé de section

-

Dans ce module, nous verrons pourquoi et comment se créer une identité numérique de chercheur. L’enjeu principal est de donner une visibilité à vos travaux pour être reconnu comme spécialiste d’un domaine. Il est également essentiel pour les tutelles de recenser la production scientifique de leurs chercheurs notamment dans un contexte des évaluations nationales. Ce module vous permettra d’organiser votre identité numérique dans le cadre d'une stratégie globale, cohérente et pérenne.

Dans un premier temps vous découvrirez concrètement comment construire votre identité numérique. La valorisation de votre recherche fera l’objet d’une seconde partie.

Objectifs pédagogiques

- Créer ses identifiants académiques

- Développer sa visibilité en ligne

- Promouvoir ses travaux et communiquer sur sa thèse

Ce cours est en libre accès !

Aucune création de compte ou d'inscription n'est nécessaire, toutefois vous ne pourrez le parcourir qu'en lecture seule.

Pour participer à certaines activités (test, forum...), vous pouvez vous inscrire au cours.

-

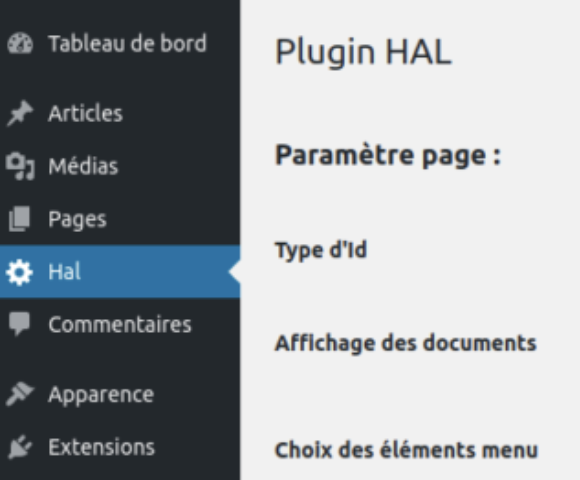

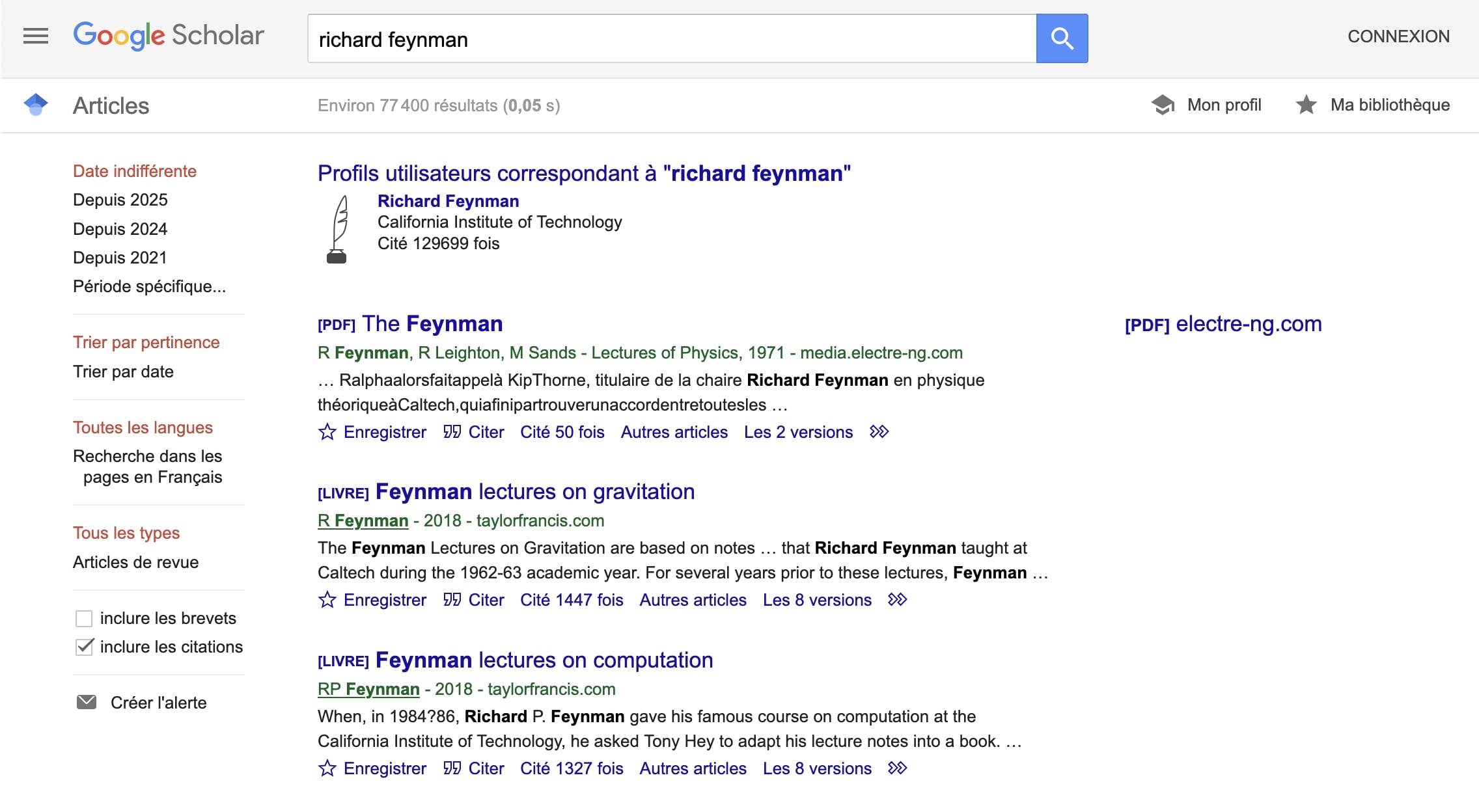

Cette section vous présente les outils essentiels qui permettent de construire et gérer votre identité numérique en tant que chercheur. Elle débute par la présentation des identifiants incontournables, ORCID et IdHAL, qui permettent d’unifier et de centraliser votre production scientifique. Vous découvrirez également comment développer votre présence institutionnelle à travers les pages web de laboratoire et les pages personnelles, ainsi que les différentes plateformes facultatives qui peuvent enrichir votre visibilité scientifique en ligne.

-

Maintenant que vous avez construit votre identité numérique et accru la visibilité de vos travaux, vous allez découvrir dans cette deuxième partie un ensemble d'outils pour valoriser et communiquer votre recherche, tant auprès de la communauté universitaire que du grand public.

L’objectif est de vous accompagner dans la mise en valeur de vos productions scientifiques à travers des formats, des canaux et des pratiques adaptés à différents publics et contextes.

À noter : ce chapitre n'abordera pas la question de la publication dans des articles scientifiques, sujet déjà couvert par le cours "Publier dans les revues scientifiques : enjeux et modalités pratiques à l'heure du numérique" disponible dans Callisto.

-

-

Ce forum est à votre disposition pour toutes questions relatives au cours.

-

-